Église Saint-Pierre-et-Saint-Romain de Savennières

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Romain de Savennières en Maine-et-Loire est une église paroissiale dont la nef remonte au Ve siècle, avec une construction probablement réalisée vers 427. Il s’agit ainsi de l’une des plus anciennes église de la région conservée en élévation, peut-être élevée en lien avec l’épiscopat de saint Maurille, dont la présence est mentionnée à Savennières vers 450. La valeur patrimoniale de l’église ayant été identifiée dès la première moitié du XIXe siècle, elle fait partie des monuments figurant sur la première liste des Monuments historiques classés établie en 1840.

| Église de Savennières | ||

| ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |

| Type | Église | |

| Rattachement | Diocèse d'Angers | |

| Début de la construction | Ve siècle | |

| Fin des travaux | XIIe siècle | |

| Style dominant | pré-roman | |

| Protection | ||

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Région | Pays de la Loire | |

| Département | Maine-et-Loire | |

| Ville | Savennières | |

| Coordonnées | 47° 23′ 02″ nord, 0° 39′ 23″ ouest | |

| Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

| ||

| modifier |

||

Historique

modifierConstruction

modifierLa première mention de Savonnières apparaît dans la Vie de saint Maurille, un texte dont subsiste deux versions, l’une rédigée vers 620 et l’autre en 905, mais qui semble avoir été rédigé à l’origine vers 500. Selon ce texte hagiographique, saint Maurille serait passé à Savennière vers 450 et y aurait ressuscité miraculeusement un homme sur le point d’être enterré, ce qui suggère que des inhumations se pratiquaient à cet endroit à l’époque[1]. Cette hypothèse est confirmée par la découverte de nombreux sarcophages du Haut Moyen Âge sur le territoire de la commune[2]. En outre, la datation au carbone 14 des matières organique et par luminescence simulée optiquement des briques et mortiers de la nef indiquent une construction entre 362 et 519 avec une probabilité moyenne de 95 % et un pic de probabilité autour de l’année 427[3]. Il s’agit ainsi de l’une des plus anciennes églises bien conservée en élévation dans la région[4].

La première mention directe de la présence d’une église à Savennière n’apparaît toutefois que dans le troisième quart du XIe siècle. À cette époque, les moines de Saint-Serge d’Angers achètent en effet les trois églises du bourg : Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Romain. la première est l’église du centre-bourg et la troisième correspond à un prieuré disparu en 1773. L’emplacement de la seconde n’est pas connu et elle n’est déjà plus mentionnée dans les textes du XIIe siècle évoquant les églises de Savennières[5].

Transformations médiévales

modifierLe chevet est reconstruit dans le deuxième tiers du XIIe siècle. La charpente est refaite au cours du XVe siècle puis la nef se voit adjoindre un collatéral du côté Nord à la fin de ce siècle. La construction de celui-ci est motivé par l’accroissement de la population et la diminution de l’espace disponible causé par la transformation du bras sud en chapelle privée[6]. À cette époque, l’église accueille cinq confréries et est le siège de quatre chapellenies en plus de la paroisse[7].

Réaménagements de l’époque moderne

modifierÀ partir de la fin des années 1720, la famille des la Tullaye, seigneurs de Varennes, aident à financer la construction d’une sacristie et le renouvellement d’une grande partie du mobilier[8]. Les travaux se poursuivent avec la réparation du clocher en 1730, la refonte de la grosse cloche en 1734 et le blanchiment de l’intérieur de l’église en 1736[9]. Une cloche supplémentaire est ajoutée en 1743 et le portail occidental se voit doter d’un ballet, un type de porche en bois, en 1746, tandis que celui du portail sud est refait[10]. Après la suppression du prieuré Saint-Romain et la démolition de son église en 1770, son mobilier, dont une cloche, sont transférés à l’église Saint-Pierre[11].

Restaurations du XIXe siècle

modifierL’église n’est pas endommagée pendant la Révolution, mais le manque d’entretien se fait sentir au début du XIXe siècle. L'église est classée au titre des monuments historiques dès l’établissement de la première liste en 1840, mais à cette date rien ne semble avoir été entrepris pour remédier à la dégradation de l’édifice, qui « menace ruine » d’après le maire. Après avoir refusé un projet de restauration d’Édouard Moll, Prosper Mérimée intervient en 1842 en imposant le projet de Charles Joly[12]. Les travaux consistent essentiellement en la démolition des ballets, la suppression des enduits extérieurs et d’une niche au dessus du portail sud, la restauration de certains chapiteaux et le plâtrage de la voûte lambrissée[13].

La flèche du clocher est touchée par la foudre le , alors que les travaux sont en voie d’achèvement. Les dégâts sont important, bien qu’il n’y ait pas eu d’incendie[14]. Les réparations ont lieu pendant l’été 1846 et l’église reçoit par ailleurs deux nouvelles cloches en [15].

Un nouveau chantier de restauration est ouvert en 1848, visant cette fois le chœur. Ils consistent en la réouverture des baies de l’abside, la réfection des chapiteaux, la suppression du badigeon et la mise en place de nouveaux vitraux[15]. Un nouveau maître-autel imitant le style du XIIe siècle est également posé en 1849 et un autre autel, doté d’un retable, installé dans le bras nord du transept en 1850. Quelques années plus tard, en 1858, la flèche est une nouvelle fois endommagée par la foudre[16]. Deux nouvelles cloches sont ajoutées en 1877, ce qui nécessite de consolider le clocher au préalable[17].

Chantiers du XXe siècle

modifierPeu de travaux sont faits dans la deuxième moitié du XIXe siècle, malgré les alertes faites par le maire et l’évêque en 1867, 1869 et 1874 sur la dégradation de l’édifice[18]. Un premier chantier de réfection des toitures a finalement lieu en 1912, les infiltrations d’eau causant beaucoup de dégâts aux voûtes en plâtre[19]. Ce chantier est également l’occasion de refaire les joints de certaines maçonnerie, mais cette partie, mal exécutée, doit être refaite en 1928[20].

La toiture du clocher est restauré entre 1966 et 1967. Les travaux à peine achevés, le clocher est encore une fois touché par la foudre en 1969, ce qui amène à installer finalement un paratonnerre dans la foulée[21]. Le clocher est restauré en 2004, les maçonneries étant très dégradées par endroit, en partie du fait de l’utilisation de ciment lors de travaux précédents[22].

Architecture

modifierExtérieur

modifierL'église Saint-Pierre-et-Saint-Romain de Savennières, orientée dans le sens normal (chevet à l'Est), est organisée selon un plan globalement cruciforme.

- Vues générales de l'église

-

Est -

Nord-Est -

Ouest -

Sud

La façade occidentale et le mur sud de la nef sont en moellons de roches métamorphiques[23]. Ils sont traversés sur toute leur surface à intervalles réguliers par des rangées de briques disposées en arête-de-poisson encadrées par des petits cordons de deux rangs de briques posées à plat.

- Murs en arête-de-poisson

-

Détail

Outre des murs en arête-de-poisson, l'église possède d'autres éléments remarquables, tels ses deux portes ou son chevet. Sur un contrefort de la façade sud figure également un cadran solaire vertical.

- Quelques éléments architecturaux

-

Porte ouest -

Porte sud -

Chevet -

Cadran solaire

- Quelques détails

-

Chapiteau du chevet -

Frise de la porte sud

Intérieur

modifierArchitecture

modifier-

Nef -

Nef -

Abside et chœur

Mobilier et œuvres d'art

modifier-

Autel -

Autel à la Vierge -

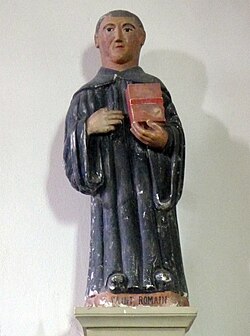

Statue de saint Romain. -

Vitrail -

Cuve baptismale

Notes et références

modifier- ↑ Rémy 2023, p. 54-55.

- ↑ Rémy 2023, p. 92, 95.

- ↑ Rémy 2023, p. 189.

- ↑ Rémy 2023, p. 189-190.

- ↑ Rémy 2023, p. 57.

- ↑ Rémy 2023, p. 59.

- ↑ Rémy 2023, p. 59-60.

- ↑ Rémy 2023, p. 60-61.

- ↑ Rémy 2023, p. 61-62.

- ↑ Rémy 2023, p. 62.

- ↑ Rémy 2023, p. 61.

- ↑ Rémy 2023, p. 66.

- ↑ Rémy 2023, p. 69.

- ↑ Rémy 2023, p. 71.

- Rémy 2023, p. 73.

- ↑ Rémy 2023, p. 74.

- ↑ Rémy 2023, p. 76.

- ↑ Rémy 2023, p. 75.

- ↑ Rémy 2023, p. 78.

- ↑ Rémy 2023, p. 81-82.

- ↑ Rémy 2023, p. 80, 84.

- ↑ Rémy 2023, p. 85.

- ↑ « Les terres cuites architecturales comme sources d'information chronologique et technique des édifices avant l'an mil. », Ier colloque sur la construction, (consulté le ).

Annexes

modifierBibliographie

modifier- M. de Cougny, « Mémoire sur l'église de Savennières », dans Congrès archéologique de France. 38e session. Séances générales tenues à Angers. 1871, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 130-141

- Célestin Port, « Savennières : Église », dans Dictionnaire historique, géographique et biographique du Maine-et-Loire, t. 3, Paris/Angers, J.-B. Dumoulin libraire/Lachèse & Dolbeau libraires, (lire en ligne), p. 500-501

- Frédéric Lesueur, « Saint-Martin d'Angers, La Couture du Mans, Saint-Philbert de Grand-lieu et autres églises à éléments de briques dans la région de la Loire », Bulletin Monumental, t. 119, no 3, , p. 238-240 (lire en ligne)

- Jean Martin-Demézil, « Savennières », dans Congrès archéologique de France. 122e session. Anjou. 1964, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 352-362

- Arnaud Remy, « Savennières, église Saint-Pierre-et-Saint-Romain : Une église mérovingienne retrouvée », dans Congrès archéologique de France. 180e session. Maine-et-Loire. 2021 : Nouveaux regards sur l'architecture médiévale en Anjou, Paris, Société française d'archéologie, , 600 p. (ISBN 978-2-36919-204-6), p. 183-196

- Arnaud Rémy, Savennières (Maine-et-Loire), église Saint-Pierre et Saint-Romain, Fouille archéologique préventive, Angers, Conservation départementale de Maine-et-Loire, Pôle archéologie, , 368 p. (lire en ligne).

Articles connexes

modifierLiens externes

modifier

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :