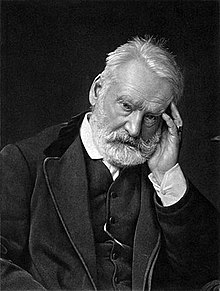

Point de vue de Victor Hugo sur la conquête de l'Algérie

Victor Hugo s'est peu exprimé sur la question de la colonisation de l'Algérie, qui a constitué pourtant la principale aventure coloniale de la France de son époque. Ce silence relatif ne doit pourtant pas être trop rapidement assimilé à un acquiescement de sa part. En effet, si Hugo a été sensible aux discours légitimant la colonisation au nom de la civilisation, une analyse attentive de ses écrits — et de ses silences — montre qu'à propos de la « question algérienne » ses positions furent ambiguës.

Le contexte : la colonisation de l'Algérie modifier

La conquête modifier

C'est un coup d'éventail[1] donné par le Dey d'Alger au visage du consul de France qui fournit en 1827 le prétexte à Charles X pour rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume d'El Djazaïr à laquelle la France devait une forte somme d'argent depuis l'époque du Directoire. C'est l'occasion pour le premier ministre du souverain, Polignac, en difficultés auprès de la Chambre des représentants, de détourner l'attention du public vers une entreprise présentée comme prestigieuse et nécessaire : le châtiment du camouflet reçu par la France et la conquête de l'Algérie. Le général de Bourmont, conduit les opérations qui aboutissent à la prise rapide de la ville d'Alger en .

La victoire n'est pas accueillie avec un grand enthousiasme par les Français, et elle ne permet pas de redonner confiance dans le régime de Charles X, renversé au même mois de juillet 1830. Après quelques tergiversations, Louis-Philippe décide de maintenir la présence française en Algérie, où son administration doit bientôt faire face à toute une série de révoltes des tribus arabes et berbères, bientôt fédérées par l'émir Abd el-Kader.

Celui-ci finit par être vaincu par le général Bugeaud, qui mène, à la suite du général Lamoricière, une campagne de razzias systématique[2], ponctuée par des destructions de récoltes, des villages pillés et brûlés, des massacres de population (notamment les « enfumades » des villageois réfugiés dans des grottes), etc. Pour autant, durant toute la période du Second Empire, la région sera l'objet de soulèvements sporadiques contre l'envahisseur, notamment en Kabylie. Ce n'est qu'en 1871 que l'Algérie est finalement « pacifiée », après une dernière campagne de régression visant « à obtenir un effet de terreur destiné à dompter définitivement les indigènes, mais aussi à procurer terres et argent à la colonisation[3]. »

Le statut de l'Algérie après la « pacification » modifier

Les populations arabo-berbères paient un lourd tribut lors de cette conquête : plusieurs centaines de milliers de morts du fait des combats, des raids de représailles, et surtout des famines, notamment celles planifiées par les autorités militaires. Le reste de la population est considérablement appauvri et les structures sociales sont en ruine[4]. Le pays est sous administration militaire, et ce sont les lois militaires (qu'on appelle alors le « régime du sabre ») qui sont en vigueur.

Plusieurs types de colonisations sont tentés durant cette période : la colonisation par des militaires (les soldats laboureurs), préconisée par Bugeaud, est un échec, de même que la tentative de résoudre la « question sociale » en envoyant des prolétaires en Algérie pour les transformer en petits propriétaires. La tentative de Napoléon III d'instaurer un « royaume arabe », dans lequel les Arabes et les Européens auraient joui de droits identiques n'a pas plus de succès : combattu vigoureusement par les colons, le projet est enterré dans les années 1860. La formule finalement retenue par la République restaurée après 1871 est celle du gouvernement civil, de la colonisation massive et de l'« assimilation » de l'Algérie à la France. Seuls les colons (environ 220 000), ainsi que les juifs indigènes (Décret Crémieux), ont les mêmes droits que les citoyens de la métropole. Les populations arabo-berbères et kouloughlies musulmanes sont quant à elles « à peu près totalement dépourvu[e]s de pouvoir économique, politique et social[5]. »

Un malentendu subsistera néanmoins toujours entre l'autorité coloniale et l'opinion métropolitaine : là où les colons entendent par « assimilation » le rattachement étroit des populations européennes émigrées en Algérie, et elles seules, à la France, « les Métropolitains crurent au contraire que l'assimilation visait avant tout les Arabo-Berbères dans la voie de notre civilisation. L'application de nos lois amènerait en Algérie la fusion des deux races. C'est pourquoi, conformément au vieil idéal universaliste français, la Métropole se montra en général favorable aux revendications faites au nom de l'assimilation[6]. »

Les justifications idéologiques de la conquête modifier

Le prestige de la France modifier

L'idéologie colonisatrice, dans les années 1830-1840, n'est pas aussi intimement liée au nationalisme qu'elle le sera dans la dernière partie du siècle[7]. Les plus sceptiques face à la conquête de l'Algérie, dans les premiers temps de l'expédition française, sont d'ailleurs plutôt des nationalistes inquiets et dubitatifs face à une aventure orientale qui envoie loin de la métropole une armée qui serait mieux employée à défendre les frontières de la France[8]. Ce n'est qu'à partir du début des années 1840, et notamment après l'humiliation du Traité de Londres de juillet 1840[9], que l'on enregistre une inflexion nette du discours sur la conquête de l'Algérie : celle-ci est alors utilisée comme prétexte à démontrer le prestige militaire et international de la France[10].

Victor Hugo, s'il a perçu cet infléchissement, ne semble pas avoir vraiment été sensible à ces « discours qui faisaient de la conquête algérienne un élément essentiel du prestige national de la France et de son rayonnement en Europe[11]. »

« Éclairer les nations encore obscures » modifier

Un autre discours sur la colonisation, celui-là largement majoritaire, est à l'époque susceptible de rencontrer plus de sympathie de la part de Victor Hugo : il s'agit du discours sur les Lumières de la civilisation, qu'il s'agit d'exporter jusque dans les contrées barbares, que ce soit en Asie (les Anglais ayant montré la voie avec l'Inde), ou dans les pays soumis à ce que l'on a coutume depuis Montesquieu d'appeler le « despotisme oriental », en l'occurrence celui de l'Empire Ottoman. Ce discours est porté notamment par les Saint-Simoniens, mais aussi par des libéraux comme le philosophe Théodore Jouffroy[12] ou Alexis de Tocqueville, qui écrit en 1837 dans une « Lettre sur l'Algérie » :

« […] il faut bien s'imaginer qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre exerce par le seul fait de la supériorité de ses lumières une influence presque invincible sur de petites peuplades à peu près barbares ; et que, pour forcer celles-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elles[13]. »

Cette doctrine est en règle générale intimement liée, du moins dans les années 1830, à la volonté d'unifier l'Europe par la révélation de l'unité de la civilisation qu'elle représente, et de mettre ainsi un terme à ses incessantes guerres intestines. Saint-Simon et son disciple Augustin Thierry écrivent ainsi que « le plus sûr moyen de maintenir la paix de la confédération [européenne] sera de […] l'occuper sans relâche par de grands travaux extérieurs[14]. »

C'est à cette vision de la colonisation, qui doit contribuer à unifier le continent européen dans un grand projet d'étendre la « civilisation » aux confins du monde, et notamment en Afrique, que semble souscrire Victor Hugo lorsqu'il rencontre en un général Bugeaud qui lui fait part de son hostilité face à une entreprise qui bloque les troupes françaises loin de ses frontières européennes : « C'est la civilisation qui marche sur la barbarie, aurait-il déclaré. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les grecs du monde, c'est à nous d'illuminer le monde[15]. »

C'est encore cette vision de la colonisation que défend sans détour Victor Hugo lorsque le , sensiblement diminué par la congestion cérébrale qui a failli l'emporter l'année précédente[16], il prononce un discours au banquet pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, en présence de Victor Schœlcher. Après avoir rappelé aux « quatre nations d'où sort l'histoire moderne » (La Grèce, l'Italie, l'Espagne et la France) qu'elles doivent s'unir pour « alle[r] au sud » (en Afrique), rappelle ce qui lui semble être la mission de l'Europe : « Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation », en s'en emparant, « non pour le canon, mais pour la charrue ; non pour le sabre, mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour l'industrie ; non pour la conquête, mais pour la fraternité[17]. »

La résolution de la « question sociale » modifier

Dans ce même discours est développé un autre aspect de la justification idéologique de la colonisation de l'Algérie : celle-ci doit permettre de résoudre la « question sociale », ce problème du prolétariat urbain dont les déplorables conditions d'existence (ainsi que les soulèvements, en juin 1848 et lors de l'établissement en 1871 de la Commune de Paris notamment) constituent l'un des problèmes récurrents auquel est confrontée la réflexion politique au XIXe siècle, et dont la résolution constitue l'un des combats les plus constants de Victor Hugo à partir de 1848-1849[19]). Ainsi, affirme ce dernier, la colonisation permettra de résoudre cette grave et urgente question :

« Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites ! faites des routes, faites des ports, faites des villes ; croissez, cultivez, colonisez, multipliez ; et que, sur cette terre, de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l'Esprit divin s'affirme par la paix et l'Esprit humain par la liberté[20] ! »

Ainsi, la colonisation apparaît ici aux yeux de Hugo, comme elle était apparue dans la première moitié du siècle aux Saint-Simoniens et aux Fouriéristes, non seulement comme un moyen « d’éclairer les peuples obscurs, mais aussi [le moyen de] réduire la part d'ombre et de barbarie qui règne au cœur même de la civilisation. »[21] Dans cette perspective, le sort des populations colonisées est le grand absent du discours. Il n'y a guère que Michelet qui, dès 1846, dans son ouvrage Le Peuple, rapproche l'Africain misérable du prolétaire européen : « L'homme d'Afrique meurt de faim sur son silot dévasté, il meurt et ne se plaint pas. L'homme d'Europe travaille à mort, finit dans un hôpital, sans que personne l'ait su. »[22]

Victor Hugo, dans un poème de 1869 intitulé Misère, a toutefois évoqué le sort désastreux des populations arabes d'Algérie dans les dernières années de la décennie 1860 (la famine de 1868-1869 fait 300 000 morts), le mettant en relation avec la répression sauvage des grèves menées par les ouvriers français de la même époque : « L'Afrique agonisante expire dans nos serres », y est-il notamment écrit. Mais ce poème, qui semble-t-il devait être intégré dans le recueil Les Années funestes (la suite des Châtiments), ne sera pas publié du vivant de son auteur, la chute du Second Empire ayant fait disparaître du même coup la raison d'être de ce livre[23].

Une œuvre de civilisation ? modifier

Les silences de Victor Hugo modifier

Le cas de ce poème non-publié n'est pas isolé dans le corpus hugolien. Celui-ci s'est en effet peu exprimé publiquement sur ce thème : « Hugo auteur de plus d'un millier de pages d'interventions politiques n'a pas consacré un seul de ses discours ou de ses articles à la question algérienne », explique Franck Laurent, qui a dû traquer dans les brouillons et aux détours d'allusions éparses dans les œuvres diverses de l'auteur des Orientales les éléments permettant de rendre compte des sentiments de Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie[24]. Laurent réfute l'idée que ce silence doive être mis sur le compte de l'indifférence. En effet,

« … l'œuvre de Hugo (y compris et surtout peut-être la part de celle-ci qui demeura inédite de son vivant) recèle nombre de notes, d'allusions, voire de développements qui suffisent à prouver l'intérêt qu'il portait à l'expansion de la France en « Afrique » [i.e. en Algérie], et la connaissance qu'il en avait[24]. »

Les silences (publics) de Victor Hugo ont sans doute à voir, à partir de 1851, avec des considérations de « tactique politique » : le poète des Châtiments se pose alors en rassembleur des Républicains, au sein desquels les officiers qui se sont opposés au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte sont des anciens d'Algérie : « Honnir l'armée du coup d'État glorifiait ces réfractaires ; dénoncer les pratiques de l'armée d'Afrique les aurait compromis[25]. »

Il faut peut-être y voir également des réserves de la part de Victor Hugo quant aux vertus de la colonisation de l'Algérie par la France.

Savoir couper des têtes modifier

Ces réserves transparaissent dans la conclusion du Rhin, publié au début de l'année 1842, texte aux accents machiavéliens plutôt inhabituels chez Victor Hugo, et qui constitue l'une des rares prises de position publiques de celui-ci sur la question de la colonisation :

« Faire l'éducation du genre humain, c'est la mission de l'Europe.

Chacun des peuples européens devra contribuer à cette sainte et grande œuvre dans la proportion de sa propre lumière […] Tous ne sont pas propres à tout.

La France, par exemple, saura mal coloniser et n'y réussira qu'avec peine […] Chose étrange à dire et bien vraie pourtant, ce qui manque à la France en Alger, c'est un peu de barbarie. Les Turcs allaient plus vite, plus sûrement et plus loin ; ils savaient mieux couper des têtes.

La première chose qui frappe le sauvage, ce n'est pas la raison, c'est la force.

Ce qui manque à la France, l'Angleterre l'a ; la Russie également.

[…] L'enseignement des peuples a deux degrés, la colonisation et la civilisation. L'Angleterre et la Russie coloniseront le monde barbare ; la France civilisera le monde colonisé[26]. »

Ce propos, note Franck Laurent, est « marqué d'un étrange jésuitisme, signe pour le moins d'un certain malaise » : la nécessité de la « mission civilisatrice de l'Europe » y est réaffirmée, mais la colonisation « n'en reste pas moins un sale travail, qu'il vaudrait mieux laisser aux autres[27]. »

Ce que l'on note surtout ici, c'est la dissociation qui est opérée entre l'œuvre de colonisation et l'œuvre de civilisation. Là où un Tocqueville et un Jouffroy estimaient quelques années plus tôt que le simple contact avec le colonisateur devait « civiliser » le colonisé, dans une entreprise harmonieuse de diffusion de la Raison aux confins du monde, Victor Hugo rappelle cyniquement ce qu'est la réalité brutale de l'entreprise coloniale réelle[28]. Cela explique alors peut-être un passage de Choses vues[29] où l’auteur rapporte le de manière étrangement factuelle, sans y ajouter aucun commentaire, le récit que lui faisait le Général Adolphe Le Flô selon lequel « dans les razzias, il n’était pas rare de voir les soldats jeter à leurs camarades des enfants qu’ils recevaient sur la pointe de leurs baïonnettes. Ils arrachaient les boucles d’oreilles des femmes, les oreilles avec, et coupaient les doigts pour avoir les anneaux. » Et tout de suite après, en style télégraphique : « Atrocités du général Négrier. Le colonel Pélissier. Les Arabes fumés vifs. »

C'est dans le même esprit que, dans un autre texte de 1842, non-publié celui-là, l'adversaire de la peine de mort qu'est Victor Hugo[30] évoque l'arrivée de la « civilisation » à Alger, devant les yeux étonnés d'un « groupe nombreux, hommes, femmes, arabes, juifs, européens, accourus et amassés autour du bateau à vapeur » qui l'a amenée depuis la France : il s'agit d'une guillotine[31].

Devenir tigre modifier

Affirmer que la France ne fait pas montre de suffisamment de barbarie en Algérie reste pour le moins discutable. Hugo lui-même le note dans ces Choses vues pour l'année 1852 : l'armée est « faite féroce par l'Algérie », elle y « devient tigre[32] », et il s'inquiète de cette dérive dans un discours qu'il prévoit de prononcer devant la Chambre des pairs de Louis-Philippe en 1847 et qui « appartient à ces centaines de pages de brouillons de discours que le pair de France ne prononça jamais[33] : « La barbarie est en Afrique, je le sais, mais […] nous ne devons pas l'y prendre, nous devons l'y détruire ; nous ne sommes pas venus l'y chercher, mais l'en chasser. Nous ne sommes pas venus […] inoculer la barbarie à notre armée, mais notre civilisation à tout un peuple[34]. »

Il faut toutefois noter que si Victor Hugo dénonce cette barbarie, il a moins dans sa ligne de mire les exactions commises sur les Algériens, dont il a pourtant connaissance[35], que les sévices infligés par l'armée à ses propres soldats puis, à partir de 1851, les bagnes dans lesquels sont martyrisés les réfractaires au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.

Les camps algériens modifier

La manière dont l'État-major traite ses hommes (essentiellement des appelés) en Algérie interpelle très tôt l'opinion publique, qui découvre les mauvais traitements et les brimades infligés aux soldats pour les endurcir, ainsi que les sévices que doivent endurer les soldats des bataillons disciplinaires[36], qui rappellent les tortures évoquée en 1831 dans Notre-Dame de Paris[37]. Hugo, qui comme beaucoup de ses contemporains voyait dans l'abolition de la torture l'un des grands progrès humains à porter à la gloire du Siècle des Lumières découvre qu'elle ressurgit, « perpétrée en Algérie par l'armée française sur des soldats français[38] ! » Hugo, alors pair de France, s'en émeut, et écrit au ministre de la guerre de Louis-Philippe (Saint-Yon) afin qu'il mette un terme à « ces pénalités d'exception si durement et, disons-le, si illégalement appliquées à l'armée d'Afrique[39]. »

À ces soldats réfractaires se superpose, à partir de 1850, une autre population carcérale, internée dans des forteresses (à la casbah de Bône, notamment) : les insurgés de , dont 4 348 d'entre eux sont déportés à la suite d'une décision de l'Assemblée législative contre laquelle a voté Victor Hugo[40]. Et à ceux-là s'ajoutent encore d'autres insurgés, ces 6151 Républicains déportés par le nouveau régime après le coup d'État du Deux décembre.

C'est à ces derniers et à leurs souffrances, essentiellement, que pense Hugo quand il parle de l'Algérie : onze des cent-un poèmes des Châtiments font référence aux bagnes africains où croupissent ceux qui se sont opposés à l'empereur haï[41]. Ainsi de celui composé à la mémoire de la militante saint-simonienne Pauline Roland, déportée dans ce

« …lieu d'horreur pour les plus résolus ;

Terre au visage étrange où l'on ne se sent plus

Regardé par les yeux de la douce partie[42]. »

Franck Laurent note que se dessine ici peut-être « un premier bilan complet de l'Algérie coloniale », placé sous le signe de ces effroyables prisons d'outre-mer :

« …seul alors l'espace colonial pouvait accueillir ces enfers de l'histoire, ces désastres du progrès que constituent et symbolisent ces bagnes où les mauvais traitements et le travail forcé épuisent et tuent à petit feu […] les meilleurs germes de l'avenir républicain. Seul un espace de ce type cumulait les « avantages » nécessaires à une telle invention : l'éloignement dans le silence, les habitudes d'arbitraire et de despotisme d'une administration militaire toute-puissante, et la présence d'un personnel pénitentiaire à la fois endurci et démoralisé par vingt ans d'une guerre atroce, dans laquelle s'était érodé le sens de la pitié et du respect humains[43]. »

L'Afrique est bel et bien ce lieu privilégié de la barbarie qu'Hugo évoquait dans le brouillon de son discours pour la Chambre des pairs, l'espace où « l'air, le climat, la population, le passé, les traditions […] tout invite aux moyens extrêmes[44] ». Mais cette barbarie, le despote l'utilise à son profit, et l'armée coloniale la rapporte en France.

Le retour des tigres en France modifier

Si comme on l'a vu l'armée n'a pas précisément apporté la civilisation en Algérie, Hugo et certains de ses contemporains s'aperçoivent vite qu'elle en ramène la barbarie. Les prémices de cette prise de conscience peuvent être datés de février 1848 lorsque, pour prévenir la révolution qui menace (et dont Hugo est pourtant loin d'être un fervent partisan[45]), les généraux d'Algérie offrent de défendre la monarchie, dussent-ils mitrailler « cinquante mille femmes et enfants[46]. » Celui qui à cette époque symbolise pour Hugo les craintes de l'importation en France des méthodes utilisées par l'armée en Algérie est le général Cavaignac, « le troupier africain[47] », après qu'il a maté l'insurrection de . La défaite de Cavaignac à l'élection présidentielle de décembre de la même année « ne soulagea que très provisoirement Hugo de ce sentiment de « menace africaine » », et « la conversion du poète à la République démocratique, en 1849-1850, accentua encore, s'il était possible, sa défiance à l'égard du césarisme plus ou moins diffus qui flottait alors sur la France[48]. »

Mais c'est avec le coup d'État du Deux-Décembre, et la répression militaire de la contre-insurrection que la menace apparaît au grand jour, notamment lors de l'épisode du « massacre des boulevards ». À cette occasion, Victor Hugo note dans Napoléon-le-petit (1852) que des sergents exhortaient leurs hommes à ne pas faire de quartier au cri de : « Tapez sur les bédouins, ferme sur les bédouins[49]! ». Ces mêmes soldats qui, dans le poème « Cette nuit-là », sont qualifiés de « janissaires » :

« Sur les quais les soldats, dociles populaces, / Janissaires conduits par Reybell et Sauboul / Payés comme à Byzance, ivres comme à Stamboul / […] / vinrent, le régiment après le régiment, / Et le long des maisons ils passaient lentement / […] / Et la nuit était morne, et Paris sommeillait / Comme un aigle endormi pris sous un noir filet[50]. »

Le « transfert métaphorique », note Franck Laurent, est assez évident :

« ils sont analogues à ces soldats esclaves puisqu'ils nient leur citoyenneté jusqu'à aider à l'instauration du despotisme en France, dans sa variante moderne. Mais on peut lire cette image autrement, et surimprimer à ce transfert métaphorique une logique métonymique : si ces soldats français peuvent être des janissaires turcs, c'est aussi parce qu'effectivement ils ont pris leur place, en Algérie[51]. »

Les Algériens oubliés modifier

Si la barbarie de l'armée française est parfois dénoncée, c'est essentiellement quand cette barbarie est dirigée contre le peuple français : la condamnation des violences coloniales apparaît parfois, par exemple dans la liste des griefs adressés au gouvernement de Louis-Philippe dans Les Misérables (1862) où on trouve « L’Algérie trop durement conquise et, comme l’Inde par les Anglais, avec plus de barbarie que de civilisation[52] » mais elle est restée discrète[53]. Qui plus est, « la République restaurée, Hugo ne dénonce, ensuite, ni la poursuite de la colonisation de l’Algérie, ni l’intervention française en Tunisie en 1881[54] ». Finalement, en face de la violence du fait colonial en lui-même, écrit Gilles Manceron, « son universalisme est pris en défaut ». Franck Laurent écrit quant à lui qu'elle « semble décidément bien difficile, en ce milieu du dix-neuvième siècle, la mise en cause directe de […] la conquête coloniale[55] ».

Il n'y a guère, explique Gilles Manceron, que dans le récit qu'il a donné d'un rêve qu'il avait fait en 1847 et « où Paris, à la veille d’une répression militaire, prend l’aspect d’une ville d’Orient, que l’on peut imaginer que la réalité monstrueuse de la colonisation, comparable à la terreur militaire qui s’abat sur le peuple de Paris au lendemain de ses révoltes, vient hanter Hugo[56] ». Il y décrit ceci :

« …J'étais dans une grande place carrée, plus longue que large, entourée d'une espèce de vaste muraille et qui la fermait des quatre côtés. Il n'y avait ni portes ni fenêtres à cette muraille ; à peine çà et là quelques trous. À de certains endroits le mur paraissait criblé ; dans d'autres il pendait à demi entr'ouvert comme après un tremblement de terre. Cela avait l'air nu, croulant et désolé des places des villes d'Orient. Pas un seul passant. il faisait jour. La pierre était grisâtre, le ciel aussi. J'entrevoyais à l'extrémité de la place quatre choses obscures qui ressemblaient à des canons braqués.

Une nuée d'hommes et d'enfants déguenillés passa près de moi en courant avec des gestes de terreur.

- Sauvons-nous, criait l'un d'eux, voici la mitraille.

- Où sommes-nous donc ? demandai-je. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-ci ?

- Vous n'êtes donc pas de Paris ? reprit l'homme. C'est le Palais-Royal.

Je regardai alors et je reconnus en effet dans cette affreuse place dévastée et en ruine une espèce de spectre du Palais-Royal[57].

[…] »

Franck Laurent, analysant ce rêve, note que « ce cauchemar de Paris devenu ville d'Orient semble être l'inversion monstrueuse de la belle colonisation : à la civilisation française s'imprimant sur la barbarie orientale, la recouvrant, la convertissant, répond ici la surimpression spectrale de la misère d'une ville algérienne violentée par la guerre sur les murs d'un Paris où l'on tire à la mitraille. »

Et il conclut son analyse par cette question : « Est-il permis d'apercevoir, de rêver ici la parenté, la gémellité fantomatique de la guerre civile et de la guerre coloniale, de la résistance des Arabes d'Algérie et de la révolte des prolétaires parisiens ? Les poètes font parfois des rêves si bizarres[58]… »

Articles connexes modifier

Bibliographie modifier

- Victor Hugo, Écrits politiques (sélection et présentation de Franck Laurent), Paris, Le Livre de Poche, coll. références, no 587, 2001.

- Franck Laurent, Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie, Paris, Maisonneuve et Larose, coll. « Victor Hugo & l'Orient » (no 6), , 150 p. (ISBN 2-7068-1552-3, présentation en ligne).

- Gilles Manceron, Marianne et les colonies, une introduction à l’histoire coloniale de la France, La Découverte, Paris, 2003. Uniquement les extraits consacrés à Victor Hugo reproduits sur le site de la Ligue des Droits de l'Homme de Toulon

- Pascal Melka, Victor Hugo : un combat pour les opprimés : étude de son évolution politique, Paris, La Compagnie littéraire, coll. « Essai », , 541 p. (ISBN 978-2-87683-194-0, lire en ligne), notamment p. 471 et suivantes.

Notes et références modifier

- Cf. Pour tout ce chapitre, Laurent 2001, p. 124-133.

- « Il ne s'agit pas là d'excès ponctuels, explique F. Laurent, mais d'une stratégie visant à ruiner l'économie indigène afin de saper les fondements mêmes de la puissance d'Abd el-Kader, et de ses successeurs éventuels. » (Laurent 2001, p. 128).

- Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, cité par Laurent 2001, p. 129.

- Alexis de Tocqueville, pourtant fervent partisan de la colonisation, dresse un bilan accablant de sa visite de l'Algérie dans son rapport aux députés de 1847 (cf. Laurent 2001, p. 130).

- Laurent 2001, p. 133.

- Ch-R. Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, cité par Laurent 2001, p. 133.

- Entre 1875 et 1914, période que l'historien britannique Eric J. Hobsbawn baptisera « L'ère des empires » (cf. l'ouvrage du même nom publié en 1987).

- Laurent 2001, p. 60. Ce point de vue est notamment à une certaine époque celui du général Bugeaud (ibid.).

- Au cours duquel l'Angleterre, la Prusse, la Russie et l'Autriche signent - sans la France - une convention qui a pour conséquence de faire perdre à la France son influence sur l'Égypte. .

- Laurent 2001, p. 62, où est notamment cité un texte de Tocqueville expliquant que « Si jamais la France abandonne l'Algérie, il est évident qu'elle ne peut le faire qu'au moment où on la verra entreprendre de grandes choses en Europe. » (A. de Tocqueville, Travail sur l'Algérie, 1841).

- Laurent 2001, p. 65, après avoir évoqué et analysé les quelques textes de Victor Hugo où ce dernier fait allusion à cet infléchissement.

- Laurent 2001, p. 16-17.

- Cité par Laurent 2001, p. 43.

- Saint-Simon et Augustin Thierry, De la Réorganisation de la société européenne, ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l'Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance (1814), cité par Laurent 2001, p. 57.

- Ce texte, recueilli dans les Choses vues, n'est pas de Victor Hugo lui-même, mais de sa femme Adèle, et a été rédigé une trentaine d'années après cette rencontre supposée (cf. Laurent 2001, p. 18 et 137, n. 27). F. Laurent note toutefois que « rien ne permet de douter que Hugo ait tenu un propos de ce genre » (ibid.).

- Ainsi que le rappelle incidemment Franck Laurent (Laurent 2001, p. 134, n. 7).

- Voir le texte complet de cette déclaration sur wikisource : Victor Hugo, Actes et paroles. depuis l'exil. 1879. (II. Discours sur l'Afrique).

- « Journal officiel de la République française », Quotidien, (lire en ligne)

- Voir notamment le discours à l'Assemblée législative du : « je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » (cité par F. Laurent, in Victor Hugo, Écrits politiques, p. 122, note 1).

- Cf. Victor Hugo, Actes et paroles. depuis l'exil. 1879. (II. Discours sur l'Afrique).

- Laurent 2001, p. 20.

- Cité par Laurent 2001, p. 104.

- Cf. pour tout ce passage, Laurent 2001, p. 104-105.

- F. Laurent, op. cit., p. 10.

- Laurent 2001, p. 116.

- Le Rhin, janvier 1842, cité par Laurent 2001, p. 40-41.

- Laurent 2001, p. 41 pour cette citation et pour la précédente.

- Laurent 2001, p. 42-43.

- Victor Hugo, Choses vues : souvenirs, journaux, cahiers, Paris, Gallimard - Folio classique, , 1011 p. (ISBN 2-07-040217-7), p. 286-287

- Le Dernier Jour d'un condamné date de 1829.

- Ce texte, reproduit dans le recueil Choses vues, est cité par Laurent 2001, p. 38.

- Cité par Laurent 2001, p. 46 et 48.

- Laurent 2001, p. 54.

- Cité par Laurent 2001, p. 55. Ce texte est également commenté dans l'entretien donné par Laurent à Christiane Chaulet Achour (pages 2 et 3) [PDF].

- Comme le montrent des notes écrites en 1852 et dans les années 1860 (cf. Laurent 2001, p. 47-48).

- Cf. Laurent 2001, p. 52. L'opinion publique a été alertée notamment par un article de presse paru en 1845 (ibid.).

- Laurent 2001, p. 51.

- Laurent 2001, p. 52.

- Cité par Laurent 2001, p. 54.

- Laurent 2001, p. 91-92.

- Laurent 2001, p. 98.

- Les Châtiments, V,11, cité par Laurent 2001, p. 99.

- Laurent 2001, p. 100.

- Cité par Laurent 2001, p. 55 (il s'agit du même discours cité supra. Cf. "Devenir tigre").

- « On sait que dans les premiers mois de la République l'ancien pair de France regarde d'un assez mauvais œil l'agitation révolutionnaire socialiste qui lui semble annoncer un nouveau 93. » (Laurent 2001, p. 71).

- Propos qu'aurait tenu le général Bugeaud à monsieur de Boissy, recueillis par victor Hugo et cités par Laurent 2001, p. 72.

- C'est ainsi que Hugo le qualifie dans un poème de novembre 1848 (cité par Laurent 2001, p. 77).

- Laurent 2001, p. 78-79, pour cette citation et pour la précédente.

- Napoléon-le-petit, III, 6. cité par Laurent 2001, p. 83.

- Cité par Laurent 2001, p. 86).

- Laurent 2001, p. 87.

- Les Misérables, tome 4, livre 1, ch. 1 « Louis-Philippe » [1], cité par Laurent 2001, p. 31.

- Gilles Manceron, Marianne et les colonies, une introduction à l’histoire coloniale de la France, éd. La Découverte, Paris, 2003. Le passage consacré à Victor Hugo est partiellement reproduit sur le site de la Ligue des droits de l'homme de Toulon ([LDH-Toulon Victor Hugo et la colonisation de l'Algérie).

- G. Manceron, op. cit.

- Laurent 2001, p. 90.

- G. Manceron, op. cit. Mais Manceron observe que, dans le compte-rendu de ce rêve, « seules les violences parisiennes sont dénoncées ».

- Ce texte, daté du , est repris dans le recueil Choses vues, et cité par Laurent 2001, p. 109-110.

- Laurent 2001, p. 111, pour cette citation et pour la précédente.

Liens externes modifier

- Licra, « 18 mai 1879 : Victor Hugo se plante sur la colonisation », sur Licra - Antiraciste depuis 1927, (consulté le )

- « Quand Victor Hugo défendait la colonisation de l'Afrique », sur Franceinfo, (consulté le )