Utilisateur:Thib Phil/Service du train dans l'armée napoléonienne

Service du train dans l'armée napoléonienne

Le service du train dans l'armée napoléonienne est un corps militaire constitué d'unités chargées du transport logistique des approvisionnements, équipements et munitions - train des équipages et du génie - et du convoyage des pièces et du charroi d'artillerie - train d'artillerie - qui servirent au sein de l'armée française sous le Premier Empire, tant dans la Garde impériale que dans l'armée de ligne. D'autres composantes de la « Grande Armée » disposaient également d'un charroi qu'elles géraient toutefois par elles-mêmes sans l'appui d'un service du train, tel le service sanitaire et la maison militaire de l'Empereur ( équipages impériaux ).

Le service du train ne forme pas un corps unique à l'époque napoléonienne mais est en fait constitué de plusieurs « branches », tant dans la Ligne que dans la Garde Impériale: service « général » du train (train des équipages), train d'artillerie et train du génie. Le train d'artillerie fut créé en 1800, celui du génie en 1806 et le « train des équipages » (logistique générale) en 1807. Dans la Garde, le train d'artillerie est l'héritier du service créé en 1800, le train d'équipage de la Garde n'étant constitué qu'en 1811.

Origine

modifierLa pensée militaire napoléonienne et l'intendance militaire

modifierLe 17 ventôse an X (), une réorganisation administrative détache la gestion de l'intendance et de la logistique des armées des compétences du ministre de la Guerre pour la confier à un ministère de l'Administration de la Guerre. À ce nouveau ministère seront adjoints un intendant général de la Grande Armée et un directeur général des revues et de la conscription, auxquels seront subordonnés des « commissaires de guerre » et des « inspecteurs aux revues ».

Création des unités de train

modifier« Les armées du Consulat et du Premier Empire recourent au cheval comme moyen de déplacement ou force de traction. La proportion s’établit globalement autour d’un cheval pour sept hommes (mais atteint un pour quatre en campagne, essentiellement par l’accroissement des capacités de traction)... La militarisation des moyens de déplacement se traduit de son côté par la création des trains d’artillerie (1800), du génie (1806) et des équipages (1807). Mais les capacités logistiques demeurent limitées (d’où l’échec de la campagne de Russie) »

— Jean-François Brun, Le cheval dans la Grande Armée[1]

« Le train du génie avait été créé en 1806. Le train des équipages fut mis sur pied en 1807 et remplaça avantageusement les entrepreneurs civils, qui laissaient trop souvent l'armée dépourvue des milles choses nécessaires à son entretien »

— Liliane et Fred Funcken, L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire[2]

« Au début des guerres révolutionnaires, tout transport était assuré par le secteur civil. Les munitions étaient transportées par des convois civils et l'artillerie faisait appel à des contractuels civils pour déplacer ses canons et son équipement. Sous l'empire, une importante société, la « compagnie Breidt », fournissait les voitures, conducteurs et attelages de chevaux à l'armée mais elle déçut tellement Napoléon durant la campagne d'Eylau qu'il fût incapable de manœuvrer comme il l'entendait. Par conséquent, il décida que le transport logistique devait être pris en charge par l'armée et il créa le corps du train »[3].

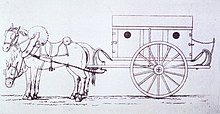

Napoléon en donne ainsi l'organisation qu'il lui souhaite: « je voudrais former des bataillons de transport des équipages militaires. Chaque bataillon aurait un conseil d'administration, et serait commandé par un homme ayant rang de capitaine dans la ligne. Chaque compagnie pourrait être composée de trente-deux caissons attelés de quatre chevaux chacun et conduits par deux hommes ... Ainsi il y aurait dans une compagnie 32 caissons, 128 chevaux de trait et 64 hommes. On y ajouterait une forge de campagne, une voiture de rechanges de harnais et d'approvisionnements de réparations pour les caissons. Chaque compagnie serait divisée en quatre escouades chacune de huit caissons et commandée par un maréchal des logis chef. Six compagnies pourraient former un bataillon, qui se trouverait ainsi composé de 192 voitures, 768 chevaux et 384 hommes »[4].

Un décret impérial signé le au quartier général d'Osterode en Prusse-Orientale sanctionna cette décision. Il est à noter cependant que Bonaparte, en sa qualité de Premier Consul, avait dès 1800 créé un premier « train d'artillerie », constatant déjà l'insuffisance des soumissionnaires civils dans le domaine du charroi militaire pour ce qui concernait le convoyage des pièces d'artillerie.

Armée de ligne

modifierTrain d'artillerie

modifierUniformes

modifier« Ils portaient, en 1806, l'habit gris de fer à revers, collet et parements bleus et le shako noir à plaqueblanche en losange »[5].

-

La couleur « gris de fer » des uniformes du train d'artillerie.

-

Colonel et chef de bataillon du train d'artillerie d'après Horace Vernet.

-

À gauche, soldat du train d'artillerie d'après Hippolyte Bellangé.

Train du génie

modifierUn premier bataillon du train du génie est créé dès 1806. En 1810, le train du génie compte six compagnies [6].

Uniformes

modifierTrain des équipages

modifier« Initialement le train des équipages militaires est organisé en huit bataillons, composés chacun de quatre compagnies, et chargés de transporter la farine, le pain, la viande et le fourrage de la Grande Armée. Au cours des décennies qui suivront, le train sera progressivement également chargé des missions de la poste, de la trésorerie ainsi que de l’enlèvement et du transport des blessés. Entre 1807 et le début de la Campagne de Russie, le nombre de bataillons est porté à seize (plus un pour la Garde impériale) et le nombre de compagnies par bataillon est porté de quatre à six. À la fin de la campagne de Russie, les premiers bataillons créés en 1807 ont tous été soit anéantis soit dissous. En 1814, on crée quatre nouveaux bataillons à quatre compagnies qui, par une ordonnance du 14 octobre 1815, prennent l’appellation d’escadrons »[note 1].

Uniformes

modifierGarde impériale

modifierLa Garde impériale fut créée par Napoléon le 28 floréal an XII () et est l'héritière de l'ancienne Garde des consuls destinée à la protection du gouvernement à l'intérieur ainsi que la sécurité des Consuls de la République. Corps d'élite, elle assure la protection de l'Empereur et sert de réserve à la Grande Armée et de troupe de choc lors des batailles. Au sein de l'armée napoléonienne, compte tenu de son statut de troupe d'élite, elle bénéficie de nombreux privilèges notamment en ce qui concerne ses approvisionnements et fournitures et est quasiment autonome au niveau de son administration et de ses services[7].

Train d'artillerie

modifierUn « train d’artillerie de la garde des consuls », placé sous les ordres du capitaine Devarenne, existait déjà avant la création de la Garde impériale[8],[9]. Le train d'artillerie de la Garde, héritier de ce dernier, comprenait six compagnies formant un bataillon en 1806. L'effectif passe à huit compagnies en 1812. Pendant les Cent-Jours, le train est réorganisé en un escadron de huit compagnies[10].

Uniformes

modifier

Train des équipages

modifierUniformes

modifierGénie et service de santé

modifierLe Génie de la Garde impériale gérait lui-même son charroi et ne disposait donc pas d'un service du train qui lui fut attaché.

Chevaux et équipements

modifierChevaux

modifierMatériels

modifier

Les pièces d'artillerie étaient en général tractées par quatre chevaux menés par les hommes du train montés « en postillons » sur les chevaux de la gauche de l'attelage. Les munitions étaient transportées dans des caissons contenant de 48 à 100 cartouches à boulets et de 20 à 50 cartouches à mitraille, ceux-ci étant au nombre de 2 à 5 selon le calibre de la pièce[11].

Équipages impériaux

modifierService sanitaire

modifier

Les services du train en campagne

modifierComme déjà évoqué supra, l'on sait que Napoléon s'intéressa personnellement aux questions de logistique et d'« économie militaire » dès l'époque du Consulat et l'on retrouve trace de son attention et de son intérêt quant aux approvisionnements adéquats en équipements et en munitions de ses armées en campagne au travers des nombreuses instructions relatives à ces aspects des opérations militaires données dans sa volumineuse correspondance publiée plus tard dans le siècle sur ordre de Napoléon III, de nombreux décrets impériaux attestant également de ce souci des questions d'intendance militaire.

Premières campagnes militaires de l'Empire (1804-1807)

modifier26 septembre 1806: ultimatum prussien à Napoléon: Haugwitz exige l’évacuation immédiate de l’Allemagne. Début de la guerre contre la Quatrième Coalition : Royaume-Uni, Prusse, Russie, Suède.

Guerre d'Espagne (1808-1814)

modifierCampagne de Russie (1812)

modifier

Au départ de Pologne, le Train des équipages chargé du transport des vivres pour les hommes et les chevaux compte:

- 12 bataillons de 252 voitures à 4 chevaux,

- 4 bataillons de 600 voitures à 1 cheval,

- 4 bataillons de 600 chariots à boeufs[12].

Cent Jours (1815)

modifierNotes et références

modifierNotes

modifier- Ce paragraphe est extrait de l'article consacré au train dans l'armée française, section « Historique »

Références

modifier- Brun 2007, p. 38

- Funcken et Funcken 1968, p. 82.

- (en) Col. H.C.B. Rogers, Napoleon's Army, cité in Charles S. Grant, Wagons roll, Military Modelling, May 1986 issue, p.349.

- Correspondance dd 06 mars 1807, citée in: Fondation Napoléon: 1807 : Tous les événements qui ont fait l'année

- Funcken et Funcken 1968, p. 74.

- L'Almanach impérial pour l'année 1810, chapitre VIII, section III

- Voir notamment: Funcken et Funcken 1969 et Jouineau 2008 à ce propos.

- L'armée française en 1803-1804.

- Palasne de Champeaux 1804, p. 8-9.

- Funcken et Funcken 1969, p. 54.

- Funcken et Funcken 1968, p. 72.

- Roger Martin, « Les chevaux sous le Premier empire », Revue du Souvenir Napoléonien, no 395, mai-juin 1994, p. 31-41 (lire en ligne).

Voir aussi

modifierBibliographie

modifier- Liliane Funcken et Fred Funcken, Les uniformes et les armes des soldats du Premier Empire : des régiments de ligne français aux troupes britanniques,prussiennes et espagnoles, t. 1, Casterman, , 157 p.

- Liliane Funcken et Fred Funcken, Les uniformes et les armes des soldats du Premier Empire : de la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes, t. 2, Casterman, , 157 p. (ISBN 2-203-14306-1)

- Antoine Julien Pierre Palasne de Champeaux, État militaire de la République française pour l'an douze, (lire en ligne)

- Francis Jolivet, Sous-officiers de Napoléon : La garde impériale, t. 1 - Infanterie, marine, génie, artillerie, train et gendarmerie, L'Esprit du Livre Editions, coll. « Uniformes & traditions »,

- Jean-François Brun, « Le cheval dans la Grande Armée », Revue historique des armées, no 249, , p. 38-74 (lire en ligne, consulté le ).

- André Jouineau, Officiers et Soldats de la Garde Impériale : Le train d'artillerie, le train des équipages, l'administration, le service de santé, l'état-major, t. 5, Histoire & Collections,

- Jean-Philippe Cénat, « De la guerre de siège à la guerre de mouvement : une révolution logistique à l’époque de la Révolution et de l’Empire ? », Annales historiques de la Révolution française, no 348, , p. 101-115 (lire en ligne).

- (en) Paul Lindsay Dawson, Napoleon's Train Troops: 1800-1815., Publication n° 5 de l'Association britannique de la Garde Impériale, (lire en ligne)