Coup d'État du 2 décembre 1851

Le coup d'État du est l'acte par lequel Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République française depuis trois ans, conserve le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat alors que la Constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter.

Estampe de Philippoteaux, gravée par E. Leguay, 1853.

Le matin du , Louis-Napoléon Bonaparte édicte six décrets proclamant la dissolution de l'Assemblée nationale législative, le rétablissement du suffrage universel masculin, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle constitution, promulguée le pour succéder à celle de février 1848 et qui aura duré moins de quatre ans. Cette nouvelle constitution établit un régime présidentiel autoritaire, le Second Empire (1852-1870).

Conclusion non seulement des difficultés que la Deuxième République rencontra pour s’imposer, mais aussi d'un conflit de trente mois avec le parti de l’Ordre, qui détient la majorité au Parlement, ce coup d'État marque la victoire des bonapartistes autoritaires.

Si le peuple de Paris réagit relativement peu pour défendre une assemblée conservatrice qui l’a dépouillé d'une partie de ses droits politiques, ce n’est pas le cas dans les zones rurales de près d'une trentaine de départements, en particulier en Bourgogne et en Provence (Basses-Alpes, Drôme, Var intérieur, Vaucluse...).

Dans certains endroits, les républicains prennent les armes et marchent sur les chefs-lieux. La résistance menée à Paris ou en province par les républicains (Victor Schœlcher, Victor Hugo, Jean-Baptiste Baudin…), par des membres du parti de l’Ordre non ralliés (le père Lacordaire, le prince de Broglie) est écrasée par l'armée en quelques jours.

Si l'on compte plusieurs centaines de tués à Paris, il n'y a pas de bilan global des affrontements et exécutions sommaires d'insurgés menées par l’armée. Ainsi, dans le Var, les colonnes républicaines, mal armées, furent facilement dispersées par la troupe et il y eut entre 60 et 90 tués en quelques jours.

Sur l'ensemble de la France, plus de 27 000 personnes sont arrêtées et inculpées. Cette résistance, présentée comme une jacquerie par la propagande bonapartiste, et la fermeté de la répression crédibilisent alors rétrospectivement le mythe d'une guerre sociale se préparant pour 1852, alimentant la peur des petits et grands possédants, qui se rallient au nouveau régime, recréant ainsi les conditions d'une alliance entre les bonapartistes et les élites pour les huit années suivantes. De fait, la propagande gouvernementale, relayée par le bouche à oreille, avait démesurément grossi quelques épisodes locaux : massacres de gendarmes désarmés, viols systématiques.

Face à la légalité constitutionnelle, à laquelle se raccrochent les défenseurs de la République, les bonapartistes préfèrent opposer le suffrage universel (masculin) et la confiance directe manifestée par le peuple comme seule source de légitimité. Louis-Napoléon plébiscite les Français les 20-21 décembre afin de faire approuver son action et les réformes annoncées. Moins d’un an plus tard, le 2 décembre 1852, à la suite d'un autre plébiscite, le Second Empire est établi, Louis-Napoléon Bonaparte devenant « Napoléon III, empereur des Français ».

Tout au long de la IIIe République, le coup d'État sert de repoussoir à l’historiographie républicaine, et alimente une légende noire autour de Napoléon III et du Second Empire, selon les historiens Louis Girard, Pierre Milza, Yves Bruley, Jacques-Olivier Boudon, Jean Garrigues ou encore Éric Anceau.

Le blocage institutionnel progressif de la Deuxième République

modifierLa monarchie de Juillet succomba en partie à cause de la plus grave crise économique du XIXe siècle. La Deuxième République ne sut pas plus la résoudre, et fut confrontée à une véritable guerre civile lors des journées de juin 1848[2]. Cette crise lui ôta ses plus fermes soutiens, à commencer par les républicains et les ouvriers insurgés, puis, en mai 1850, tous les exclus du corps électoral[3].

Conflit entre la Présidence et l'Assemblée conservatrice

modifier

(daguerréotype, vers 1851).

Assis à table, le président Louis-Napoléon Bonaparte est interloqué par tous les plats servis par Montalembert, Véron, Berryer et Baroche : loi Falloux, loi électorale « des Burgraves », loi sur la presse, etc. Au premier plan, Thiers débouche narquoisement une bouteille de vin blanc.

Caricature de Charles Vernier, 1850.

Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République avec 74 % des voix contre le général Cavaignac. Il est le premier chef d'État français élu au suffrage universel.

S'il a obtenu le soutien du parti de l'Ordre lors de son élection, Louis-Napoléon est politiquement isolé, sans assise parlementaire pour le soutenir et étranger au milieu politique français. Rejeté par les républicains, il doit former, contre son gré, un gouvernement dont les hommes forts sont les monarchistes Odilon Barrot et Alfred de Falloux[4]. Mais cette compromission ne l'empêche pas de se retrouver en permanence en conflit avec les députés de l’Assemblée nationale redevenue, en mai 1849 non seulement majoritairement conservatrice et monarchiste mais tout autant hostile au Président[4]. Ainsi, en août 1849, sa lettre de soutien à la « liberté italienne » contre le rétablissement de l'absolutisme du pouvoir temporel du pape lui accorde le soutien de la gauche mais la désapprobation du gouvernement et de la majorité parlementaire[5].

Pour marquer son indépendance vis-à-vis de l'Assemblée, il parvient à former en octobre 1849 un gouvernement de sa mouvance politique avec le ministère des Commis dirigé par le général d'Hautpoul. Même si le gouvernement est dévoué à Louis-Napoléon, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois que le gouvernement doit ensuite appliquer. Profitant de sa position dominante, l'assemblée conservatrice approuve notamment la loi Falloux sur la liberté de l'enseignement, favorisant de fait l'influence du clergé.

Elle adopte également, cette fois avec l'accord de Louis-Napoléon Bonaparte, la loi électorale du 31 mai 1850, limitant le suffrage universel masculin[6]. Le corps électoral passe de 9 millions à 6 millions d’électeurs. En imposant une résidence communale de trois ans pour les électeurs et en multipliant les cas de radiation des listes (vagabondage, condamnation pour rébellion ou atteinte à l'ordre public…), la nouvelle loi élimine un tiers du corps électoral[7] dont beaucoup sont des artisans et des ouvriers saisonniers. Cependant, même si les éliminés sont en grande partie des électeurs de la « tendance démocrate-socialiste », on y trouve aussi des légitimistes ou des bonapartistes[8], partisans de la « démocratie plébiscitaire »[7].

Pour Louis-Napoléon, la manœuvre prive l'ennemi commun de moyen d'action légale[8]. Mais cette compromission avec les membres du parti de l'Ordre ne peut le satisfaire d'autant plus que le suffrage populaire est l'un de ses principes et que la nouvelle loi lui retire des électeurs[8]. Si le président a laissé faire les parlementaires et son ministre, c'est de sa part un calcul politique comme il l'expose à une de ses proches. Son objectif est qu'au moment opportun, il lâche l'Assemblée pour se présenter face à elle comme « le champion du peuple et du suffrage universel[9],[8] ». Il ne tardera pas d'ailleurs à s'en désolidariser[7]. Louis Girard note que « Louis-Napoléon était convaincu d'emporter l'élection présidentielle avec une majorité considérable […]. La loi électorale demeurait à ses yeux temporaire et de toute circonstance. Dans l'été 1850, les républicains n'avaient de chances ni par l'insurrection ni par l'élection[10] ». Pour Éric Anceau, il ne se dégageait aucun candidat sérieux qu'il soit républicain ou royaliste susceptible alors de pouvoir battre dans les urnes le président sortant lors de l'élection présidentielle prévue en 1852[11].

Tournée nationale du président

modifier

Lithographie de Daumier, Le Charivari, .

Durant sa tournée hexagonale de l'été 1850, Louis-Napoléon constate l'effervescence qui monte dans les provinces. Au cours du voyage présidentiel qu'il effectue dans l'Est, il critique l'Assemblée nationale en déclarant « Mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume ; ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes »[15]. À Lyon, dans une ville qui ne lui est pas acquise, il déclare que « l'élu de 6 millions de suffrages exécute les volontés du peuple et ne les trahit pas »[16], manière de désavouer publiquement la nouvelle loi électorale[16].

En septembre 1850, en Normandie, terre acquise et traditionaliste, il se pose en conservateur de l'état des choses existant pourvu que le peuple veuille le maintenir au pouvoir, multipliant les allusions à une évolution politique à venir, faisant référence aux vœux exprimés par des conseils généraux se prononçant en faveur d'une révision constitutionnelle pour permettre la réélection du président[17].

En effet, en vertu du principe constitutionnel de non-rééligibilité du président, Louis-Napoléon devrait légalement quitter le pouvoir en décembre 1852. Comme les élections législatives ont lieu la même année, l'Assemblée avait voté le principe de tenir les deux élections à la même date, au printemps 1852, soit 7 mois avant la fin théorique du mandat présidentiel[18].

Tentatives de révision de la Constitution

modifierDurant l'année 1850, les deux tiers des conseils généraux des départements, sollicités par le gouvernement Hautpoul, se prononcent pour la révision de la Constitution de 1848 afin de permettre au président de la République d'exercer un second mandat. Au début de l'année 1851, la classe politique dans son ensemble, à l'exception des républicains, est convertie à l'idée d'une révision constitutionnelle pour supprimer la clause de non-rééligibilité, le risque de voir Louis-Napoléon se représenter illégalement et remporter la majorité des suffrages populaires étant réel[19],[20].

Dans sa volonté de réformer la Constitution, le Président obtient le soutien d'Odilon Barrot, du comte de Montalembert et de Tocqueville. La première moitié de l’année 1851 est ainsi consacrée à proposer des réformes de la Constitution afin qu’il devienne rééligible et que son mandat soit porté de 4 ans à 10 ans. Mais, à cette demande de révision constitutionnelle, le prince-président ajoute l'abrogation de la loi électorale du qui avait supprimé le suffrage universel. Sur ce point, les résistances sont plus nombreuses et exprimées au sein même du parti de l'Élysée formé de 150 députés.

Le 11 avril 1851, une nouvelle équipe ministérielle dirigée par Léon Faucher est mise en place dans le but de rallier le vote conservateur[21] mais c'est un échec, Léon Faucher étant lui-même hostile à l'abrogation de la loi électorale, un texte qu'il avait défendu un an auparavant[22]. À la suite d'une vaste campagne de pétition[23] recueillant 1 456 577 signatures sur l'ensemble du territoire national (avec une prépondérance de signatures en provenance du Bassin parisien, de l'Aquitaine et du Nord), le duc de Broglie dépose le à l'Assemblée une proposition de loi soutenue par 233 députés pour réviser la Constitution et ainsi rendre rééligible le président de la République. En province, Louis-Napoléon prononce des discours en forme de manifeste et d'appel au peuple[22]. Il s'en prend notamment à « l'inertie de l'Assemblée législative » et déclare se mettre « à la disposition de la France »[16]. Si les deux tiers des conseils généraux se rallient à sa cause, les orléanistes de Thiers et Changarnier s’allient à la fraction ouverte de gauche « Montagne parlementaire » pour s'y opposer.

Le 21 juillet 1851, au bout d'un mois de débat, l’Assemblée se prononce sur la réforme constitutionnelle. Bien qu'obtenant une majorité de 446 voix en sa faveur (dont celle de Tocqueville) contre 278 voix, la révision constitutionnelle n'est pas adoptée, faute d'avoir obtenu plus des trois quarts des suffrages des députés, seuil exigé par la Constitution. Il a manqué aux partisans de la révision une centaine de voix dont celles des orléanistes intransigeants comme Charles de Rémusat et Adolphe Thiers[24].

L'historien Louis Girard note que « Louis-Napoléon aurait, de beaucoup, préféré, une prolongation légale de ses pouvoirs […] mais la solution légale étant impossible, il se résolut au coup d'État »[25].

Les préparatifs du coup d'État

modifier

Caricature illustrant les rumeurs précoces d'un coup d'État manigancé par le parti de l'Ordre et le prince-président : Thiers incite Bonaparte à assassiner la République, faute d'avoir pu la séduire.

En réalité, le coup d'État prendra la majorité parlementaire au dépourvu (lithographie coloriée, sans date).

Dès l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République en 1848, des bruits relatifs à un coup d'État avaient commencé à circuler en souvenir de celui du 18 Brumaire commis par son oncle[26]. Les rumeurs d'un coup d'État fomenté par l'Assemblée ou par Louis-Napoléon se propagent derechef au début de l'année 1851[25] mais c'est à partir de l'échec de la révision constitutionnelle que la certitude d'une épreuve de force, dont l'initiative partirait de l'Élysée, s'impose dans le grand public[24].

Le complot est minutieusement préparé à partir du à Saint-Cloud. Les initiés étaient peu nombreux et regroupés autour de Charles de Morny, demi-frère de Louis-Napoléon. On y trouve Victor de Persigny, un fidèle de Louis-Napoléon, Eugène Rouher, Émile Fleury, Pierre Carlier, préfet de police de Paris, le général de Saint-Arnaud[27], ainsi que le général Magnan, commandant de la place de Paris[28], et avec quelques proches qui ne connaissaient pas les détails, moins d’une dizaine de personnes étaient au courant[29].

Certaines dispositions trahissent toutefois une faiblesse des conjurés : ainsi, bien que Maupas n’accorde pas une confiance absolue dans la garde républicaine, il la choisit pour garder la préfecture de police, en raison de son expérience dans les combats de rue et de l’importance de l’enjeu[30].

Les premières dates envisagées sont d'abord le 17 ou le 22 septembre (l’Assemblée étant en vacances), mais du fait de la défaillance provisoire de Saint-Arnaud, et des indiscrétions de Carlier, le projet est reporté[31]. Le coup d’État ne pouvait pas non plus avoir lieu pendant les vacances parlementaires, où les députés en province avaient toute possibilité d’organiser la résistance[29]. Louis-Napoléon en profite pour tenter d'obtenir de nouveau de l'Assemblée nationale le rétablissement du suffrage universel et l'abrogation de la loi électorale du 31 mai 1850[31], ce qui lui permettrait aussi d’atteindre plus facilement le seuil minimal de deux millions de voix pour pouvoir être réélu[29]. La manœuvre est vouée à l'échec mais politiquement nécessaire[32],[29]. Léon Faucher, qui refuse de soutenir l'initiative présidentielle, démissionne le 12 octobre suivi des autres ministres du gouvernement.

Un nouveau cabinet est formé le 27 octobre, comprenant 3 représentants de l'Assemblée et le général de Saint-Arnaud, nommé au ministère de la Guerre[33]. Ce dernier rappelle aux militaires leur devoir « d’obéissance passive »[34],[29], le 1er novembre 1851, par une circulaire qui demande de « veiller au salut de la société ». D’autres proches sont placés aux postes clés : le général Magnan est nommé commandant des troupes de Paris ; le préfet de la Haute-Garonne, Maupas, est promu préfet de police de Paris en remplacement de Carlier. Pendant ce temps, la proposition d'abrogation de la loi électorale est déposée à l'Assemblée le . Elle est une fois de plus rejetée le 12 novembre par 355 voix contre 348, soit par seulement sept voix de majorité[34].

Alors que des députés demandent la mise en accusation du président de la République, Thiers et ses amis tentent de réactiver un décret de la Constituante, tombé en désuétude, qui donnait au président de l'Assemblée le droit de requérir directement l'armée sans avoir à en référer au ministre de la Guerre. Pour Louis-Napoléon, c'est une déclaration de guerre et un plan d'action est immédiatement mis au point pour mettre l'Assemblée en état de siège au cas où une telle loi serait adoptée[35], d’autant que les conjurés savaient que des députés de droite préparaient une arrestation du président[29]. Le 17 novembre, elle est finalement repoussée par 408 voix (la majorité des républicains, les bonapartistes et de nombreux royalistes) contre 338 (la majorité des orléanistes et des légitimistes)[36].

Après avoir encore reporté la date du coup de force du 20 au 25 novembre, Louis-Napoléon la fixe au 2 décembre, jour anniversaire du sacre de Napoléon en 1804 et de la victoire d’Austerlitz en 1805[37]. L’opération est baptisée Rubicon, par allusion à Jules César.

Magnan rassemble les généraux sous ses ordres, et leur demande de se tenir prêts[38] ; la Garde nationale, seule force armée capable d'opposition à Paris, est neutralisée[Comment ?] ; enfin, les maîtresses du président et de Morny (Miss Howard et Fanny Le Hon), ainsi que des banquiers, avancent l’or nécessaire à l’opération, ce qui évita aux comploteurs de piller les coffres de la Banque de France[39].

-

Charles de Morny, demi-frère du prince-président.

-

Le maréchal Magnan.

-

Le général de Saint-Arnaud.

Le coup d’État

modifierAction à Paris

modifier1er au 2 décembre 1851

modifierDans la nuit du 1er au 2 décembre, les troupes de Saint-Arnaud occupent tous les points stratégiques parisiens, des Champs-Élysées aux Tuileries. Soixante mille hommes, appuyés de plus de cent pièces d'artillerie, occupent la capitale[40]. Louis-Napoléon fait occuper toutes les imprimeries dont l'Imprimerie nationale[41] alors que seuls les journaux favorables à l'Élysée peuvent continuer de paraître[42]. Les cafés (lieux de discussion politique) et les écuries (où l’on pourrait louer des chevaux pour fuir Paris) sont fermés[39]. Maupas fait arrêter les chefs de l’opposition, républicaine ou monarchiste, par les commissaires de police ; seul un refuse, et est arrêté[39].

-

Cavaliers dans les rues de Paris le . Leur officier confère avec des sergents de ville en bicorne tandis que deux crieurs de journaux vendent le quotidien bonapartiste La Patrie, l'un des imprimés exceptionnellement non interdits.

Gravure publiée dans The Illustrated London News[43].

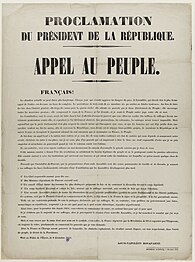

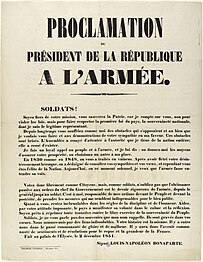

Il fait placarder sur les murs de Paris dès 6 h du matin le texte de ses proclamations : l'un est un « appel au peuple » à destination des Français[45] tandis que l'autre est une proclamation à l’armée[46]. Il édicte des décrets dans lesquels il déclare l’état de siège, la dissolution de l’Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d'une nouvelle constitution. Son appel au peuple annonce son intention de restaurer « le système fondé par le Premier Consul ».

-

Impression des proclamations du coup d'État à l'Imprimerie nationale sous la surveillance de l'armée.

Gravure extraite de l'ouvrage du républicain Taxile Delord, Histoire illustrée du Second Empire, Paris, imprimerie G. Baillière, 1880. -

L'affiche de la proclamation « Appel au peuple » placardée sur les murs de la capitale le .

-

L'affiche de la proclamation « Appel à l'Armée » placardée sur les murs de la capitale le .

-

« Au nom du peuple français », Bonaparte dissout l'Assemblée nationale et le Conseil d'État, instaure l'état de siège, abroge la loi du 31 mai 1850 et rétablit le suffrage universel. Affiche des décrets présidentiels du .

-

Des parisiens lisent les affiches des proclamations présidentielles

(The Illustrated London News, 1851).

2 décembre

modifier

Gravure publiée dans The Illustrated London News[47].

Dans la nuit du 2 décembre, les 48 commissaires de police sont reçus individuellement par Maupas, qui leur transmet les consignes d’arrestation des chefs de l’opposition sous l’allégation de complot. 47 acceptent, celui qui refuse est arrêté[29]. Les 78 premières personnes arrêtées sont en majorité des militants de « l'extrême gauche républicaine » mais aussi 14 élus, des militaires comme le général Nicolas Changarnier, Cavaignac, Lamoricière, des royalistes comme Adolphe Thiers et quelques Montagnards comme Martin Nadaud et Jules Miot[48],[49],[50],[39]. Les imprimeries sont occupées ainsi que les journaux républicains pour les empêcher de paraître[51].

Le siège de l'Assemblée étant occupé par la troupe, environ trois cents parlementaires[52] (sur les 750 que compte l'Assemblée moins les 16 députés déjà arrêtés[53]), essentiellement du parti de l'Ordre, se réfugient dans la mairie du Xe arrondissement (ancien). Se basant sur les articles 36 et 68 de la Constitution[54],[29] selon laquelle « toute mesure par laquelle le président dissout l'Assemblée nationale […] est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale », les députés votent à l'unanimité la déchéance et la mise en accusation de Louis-Napoléon, notamment des libéraux comme Rémusat, Salmon ou Tocqueville, et des républicains modérés comme Pascal Duprat. Le commandement de la Garde nationale est confié au général Oudinot[55]. Ils sont aussitôt arrêtés sans avoir appelé le peuple à se mobiliser[50],[55].

Les ouvriers parisiens restent cependant dans l'expectative, méfiants dans leur ensemble envers les membres de l’Assemblée et envers une république qui les a fait mitrailler en juin 1848[50]. De leur côté, les magistrats de la Haute-Cour se contentent de constater qu’ils ne peuvent remplir leurs fonctions, le Palais de Justice étant occupé par la troupe[55]. Au soir du 2 décembre, il semble que la partie soit gagnée pour les conjurés, sans effusion de sang.

3 décembre

modifier

Toile d'Ernest Pichio, Paris, musée Carnavalet.

C’est le 3 décembre que les premières difficultés apparaissent. Tout d’abord, une assemblée consultative de 80 notables était prévue pour assurer l’intérim entre l’assemblée nationale et l’élection du futur corps législatif. Or, aucune de ces notabilités n’ayant été prévenue qu’elle figurait sur la liste, certains refusèrent[29].

D’autre part, un appel à la résistance armée est lancé par une soixantaine de députés montagnards et républicains qui forment un Comité de résistance (comprenant Victor Hugo, Victor Schœlcher, ou encore Carnot), qui en appelle au peuple contre Louis-Napoléon qui « a violé la Constitution » et « s'est mis lui-même hors la loi »[56]. Ils se réfèrent aux articles 68 et 110 de la Constitution. Ils décident d'essayer de soulever les quartiers populaires de l'Est parisien et de dresser des barricades pour le lendemain. Cependant, le 3 décembre, seuls une vingtaine de représentants nationaux[50] se retrouvent sur les quelque 70 barricades érigées dans ce fief républicain qu'est la capitale. On y trouve notamment Victor Schœlcher, Victor Hugo ou le député Alphonse Baudin, fauché par un tir de soldats alors qu’il tient la barricade du faubourg Saint-Antoine. De nombreux insurgés sont abattus[57]. Le peintre Paul Huet est lui aussi sur les barricades et dans les manifestations. Il est malmené et manque d'être fusillé rue Saint-Placide, par un peuple parisien s'estimant trahi. Il s'offre comme commissaire à la Révolution à son domicile 55 rue du Cherche-Midi[58].

Si le préfet Maupas s'inquiète et écrit à Charles de Morny : « Je ne crois pas que les sympathies populaires soient avec nous. Nous ne trouvons d'enthousiasme nulle part. […] Le bon côté de la médaille c'est que la troupe paraît décidée à agir avec intrépidité »[59], Morny est lui convaincu que le nombre d'insurgés ne peut rivaliser en nombre avec ceux des Trois Glorieuses ou de juin 1848[50]. Il préconise donc de laisser les insurgés se dévoiler et s’installer, afin d’éliminer toute résistance[55].

Le soir du 3 décembre, le général Saint-Arnaud publie un arrêté qui dispose que « tout individu pris construisant ou défendant une barricade ou les armes à la main, sera fusillé »[60]. Trois étudiants sont arrêtés, porteurs de proclamations opposées au coup d'État : ils sont abattus et leurs corps sont jetés à la Seine[61]. Magnan a donné pour ordre de fusiller sommairement tous les prisonniers, mais la consigne n'est pas systématiquement appliquée[62].

4 et 5 décembre

modifierDans la nuit du 3 décembre, une trentaine de milliers de soldats sont déployés dans les zones tenues par les insurgés parisiens, principalement l'espace compris entre les grands boulevards et la Seine ainsi qu'au jardin du Luxembourg et à la montagne Sainte-Geneviève[63].

Gravure d'Adrien Marie illustrant Histoire d'un crime de Victor Hugo (édition Eugène Hugues, 1879).

Dans l’après-midi du 4 décembre 1851, sur les boulevards Montmartre et Poissonnière, la troupe se rassemble et côtoie une foule où se mêlent curieux et manifestants[63],[64]. De jeunes bourgeois, installés aux terrasses des cafés ou massés sur les trottoirs, s'exclament à leur adresse en criant « Vive la Constitution ! Vive l'Assemblée nationale ! »[50]. Les soldats de la division Canrobert sont « énervés par cette attitude hostile ou goguenarde »[50]. Dans ce contexte, « sans en avoir reçu l'ordre et au prétexte de tirs isolés »[63], les soldats s'affolent[50], ouvrent le feu et, « dans le désarroi », font usage d'un canon[65]. Des maisons sont ensuite fouillées à la baïonnette[64]. Le carnage fait entre une centaine et 300 morts dont des femmes et des enfants ainsi que des centaines de blessés[63],[66],[67].

Il n'y a pas eu plus de mille à mille deux cents insurgés (selon Vigier), quelques milliers (selon Anceau), pas plus de 1 500 (selon Girard et Milza) ; dès le 4 décembre au soir, la résistance parisienne au coup d’État est écrasée[50] alors que la ville est terrifiée[64].

Estampe anonyme, musée Carnavalet, 1851.

Le bilan de ces journées parisiennes est de 300 à 400 personnes tuées sans compter les soldats[68]. Si on compte 2/3 d'ouvriers, pas tous insurgés, parmi les tués, on y trouve aussi de nombreux innocents et curieux, victimes de la division Canrobert sur les grands boulevards[68]. Le chiffre des victimes reste néanmoins très éloigné des 5 000 morts des journées de juin 1848[68]. Si Victor Hugo affirme, sans préciser ses sources, que 1 200 Parisiens ont été tués sur les grands boulevards[69], son récit des évènements est contesté par les historiens Louis Girard et Pierre Milza pour qui sa version de la fusillade des grands boulevards, est peu crédible et relève d'une « volonté de diabolisation »[70]. En réponse aux estimations du Times du 28 août 1852 mentionnant 1 200 tués ou blessés[71], le Moniteur (ancêtre du Journal officiel) publie, le , le chiffre global de 380 victimes à Paris[71]. Pour l'écrivain Luc Willette, une estimation qu'il cite provenant du Times de 10 000 tués est « certainement exagéré » et évoque, pour sa part, un millier de morts pour toute la France[72]. Quant à la Fondation Napoléon, le chiffre de tués lors du coup d’État et de la répression n'est pas supérieur à 600 victimes[73], la plupart sur les boulevards[64] ainsi que 26 tués et 184 blessés parmi les soldats[68],[64].

Dans son ensemble, le monde du travail est resté passif et ne s'est pas mêlé au combat, laissant se dérouler le « règlement de comptes entre le président et l'Assemblée »[68]. Pour Marx lui-même, la « dictature de l'Assemblée nationale était imminente »[74], sa majorité comme sa minorité n'ayant d'ailleurs montré que peu de respect de la Constitution et ne songeait qu'au coup de force et à l'insurrection[42]. Paris est désormais sous contrôle militaire en dépit de quelques mouvements sporadiques. Les dernières barricades, dont faisait partie Hugo, ne tombèrent que le 5 décembre.

Le 4 décembre, la commission consultative assurant la transition entre l’assemblée dissoute et le future corps législatif est constituée, avec 178 membres[29].

Résistance en province

modifier

La nouvelle du coup d’État se diffuse progressivement à travers la France, tournant parfois à la manifestation spontanée dans les grandes villes[75] ; cependant, il n’y a pas de réaction organisée[76], à quelques rares exceptions[77]. Lyon, réputée rouge et réfractaire à Paris, ne bouge pas, sans doute aussi en raison des dispositions militaires prises par le général de Castellane[78] tandis que l'armée n'a guère de difficulté à disperser les quelques centaines de protestataires qui manifestent à Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Dijon, etc. Des arrestations au cours de l’année 1851 ou dans les semaines qui précèdent le coup d’État empêchent aussi, le moment venu, la mobilisation du milieu ouvrier (ainsi Proudhon à Paris, en prison le 2 décembre ; arrestations de meneurs ouvriers à Indret, près de Nantes, procès de Lyon qui décapite le mouvement dans plusieurs départements du sud-est, etc.[79]).

Certains conseils municipaux, en application de l'article 68 de la Constitution, proclament la déchéance de Louis-Napoléon Bonaparte[80], et déclenchent de nombreuses insurrections, notamment dans le Sud-Est[81] pour « défendre la République ». Dans les départements où elle existe, il s'agit d'une résistance « purement spontanée, sans aucun plan d'ensemble[82] ». Au total, il y a peut-être près de 100 000 insurgés pour toute la France[77]. La plus grande partie de la province, celle qui s'était prononcée pour le parti de l'Ordre lors des précédentes élections de 1849 (l'Ouest, le Nord et le Nord-Est), ne réagit pas et la plupart des élites locales acceptent le coup d’État[50], ailleurs l'indifférence est fréquente.

C'est dans le Sud-Est, ainsi que dans quelques départements du Sud-Ouest et du Centre (Clamecy, Mirande, Bédarieux[77], Le Donjon, Millau), que les principales résistances républicaines se manifestent. Le 5 décembre, l'insurrection se déclenche dans le Sud-Est : Aups, Les Mées, Apt, Digne, Manosque, Barcelonnette, etc.

À Digne, la garnison capitule le 7 décembre, et les républicains prennent le contrôle de la préfecture, la seule en France à alors tomber entre les mains des républicains[83]. La ville sera reprise le 13 décembre[84]. Le département des Basses-Alpes est administré par un « Comité départemental de résistance », le . Mais l’armée, ralliée au Président, vient à bout de ces résistances — cela étant facilité par le fait que les préfets bonapartistes disposaient du télégraphe, alors que les républicains n'avaient pas de moyens de communication. Les départements voisins du Var, de la Drôme (acquis aux républicains lors des élections de 1849) et de Vaucluse (le seul ayant voté pour le parti de l'Ordre en 1849) connaissent à leur tour des rassemblements armés qui débouchent sur des affrontements sanglants entre les insurgés républicains et forces de l'ordre[50]. Le mouvement s'étendra dans la région jusqu'à la partie occidentale du département de l'Hérault où Béziers est le théâtre d'affrontements sanglants[50]. Ainsi, dans le Var, les colonnes républicaines, mal armées, furent facilement dispersées par la troupe et il y eut une cinquantaine de tués en quelques jours[85]. Martin Bidouré y devient le héros et martyr de la résistance varoise, pris par les soldats et fusillé deux fois.

Ces insurrections servent néanmoins la cause de Louis-Napoléon lui amenant le soutien de beaucoup de notables légitimistes et libéraux, qui étaient jusque-là hésitants. Les récits de prises d'armes et de scènes de pillages, de viols et d'assassinats, conclusions souvent de conflits antérieurs mais habilement utilisés ou dénaturés par la propagande de Morny achèvent de les rallier au coup d’État[86].

Le plébiscite de légitimation par le suffrage universel

modifier

Conformément à son appel au peuple[88], Louis-Napoléon rétablit le suffrage universel masculin et convoque les Français, les 20 et 21 décembre 1851, « 10 jours seulement après l'élimination des derniers nids de résistance »[88], afin de se prononcer par plébiscite sur les réformes du « prince-président ». Face à la légalité constitutionnelle dont se prévalaient les défenseurs de la République, les bonapartistes opposent le suffrage universel, placé au-dessus de la Constitution, et la confiance directe manifestée par le peuple comme seule source de légitimité[89]. La propagande bonapartiste ne manque pas également d'agiter la hantise du « péril rouge » (expression issue de l'opuscule Spectre rouge de 1852 écrit par Auguste Romieu qui, en distillant des « balivernes de jacquerie »[90], veut accroître la peur du socialisme et accepter le coup d'État) et le thème de « sauveur de la Nation », appuyé par une administration zélée et par le clergé catholique[88] sur l’avis du nonce apostolique[29].

La consultation se déroule « en pleine terreur »[91],[29] sur la partie du territoire encore en état de siège, soit un tiers. Seuls les journaux favorables au plébiscite sont autorisés à paraître[92],[93]. Les listes électorales sont purgées entre le coup d’État et le vote[94].

Le président jouit cependant d'une réelle popularité auprès des paysans et la nature de la consultation ne laisse guère de choix entre l'état de fait accompli et le néant. En conséquence, les civils sont autorisés à voter à bulletin secret alors que l'armée et la marine se prononcent à registres ouverts[95]. Il n'est pas question non plus de faire campagne pour le non en pleine proscription[91]. Outre le climat de répression et de terreur, la fraude est patente : appel nominatif par deux fois des retardataires pour les rappeler à leur devoir d'électeur ; parmi les électeurs civils qui figurent sur la liste électorale, certains noms sont oubliés ou sont absents de la commune. Selon l'historien Frédéric Négrel, à Artignosc et dans le département sous état d'urgence du Var, « seuls les bulletins Oui étaient imprimés, les Non devaient être écrits à la main ; de plus, on donnait le bulletin au président du bureau de vote qui le glissait lui-même dans l’urne »[96].

À la suite du ralliement du clergé et de bon nombre des parlementaires de la majorité qui avaient été arrêtés le 2 décembre et voté sa déchéance[97], le corps électoral se prononce favorablement sur la révision par 7 439 216 « oui » contre 640 737 « non » (résultats provisoires du ) ou 7 481 231 « oui » contre 647 292 « non », pour les résultats définitifs publiés par le décret du (pour environ 10 millions d’inscrits et 8 165 630 votants dont 37 107 nuls)[98]. L’abstention concerne 1,4 million d’électeurs, soit près de 15 % du corps électoral[94]. Si les principaux foyers d'opposition se trouvaient dans les grandes villes, le seul canton rural à voter en majorité pour le « non » fut celui de Vernoux dans l'Ardèche[95].

-

Résultats du plébiscite des 20 et .

La répression

modifierL'état de siège

modifier

À la suite de cette insurrection républicaine de province, trente-deux départements (aux précédents cités s'ajoutent notamment l'Allier, le Loiret, la Saône-et-Loire, le Jura et la Sarthe, seul département de l'Ouest et du Nord à avoir connu une ébauche de résistance[50]) sont mis en état de siège dès le 8 décembre[50].

Avec l'état de siège, tout le pouvoir est localement donné aux autorités militaires qui, en quelques jours, maîtrisent rapidement les zones de résistance républicaine au coup d’État. Pendant 15 jours, celles-ci sont réprimées et ponctuellement des insurgés sont fusillés sommairement[99],[100],[101],[102].

Ces zones connaissent « une chasse à l'homme, avec son cortège de dénonciations et d'exécutions sommaires » (127 fusillés selon Raphaël Lahlou)[103] puis jusqu'en janvier 1852, ce sont « des arrestations massives non seulement dans les départements soulevés, mais sur tout le territoire »[104].

Une répression sévère, suivie de grâces

modifierSelon Maurice Agulhon, « le caractère massif et inique de la répression vint cependant de l'assimilation qui fut officiellement faite de l'insurrection effectivement accomplie à un complot républicain de longue date préparé »[105]. La notion de société secrète, assimilée à une source de complot et à laquelle chaque républicain est réputé adhérer, joue un rôle important dans le raisonnement de l'administration et des forces de l'ordre[105]. Tous les républicains, même ceux n'ayant pas pris les armes, sont alors assimilés à des insurgés en puissance, des complices ou des inspirateurs à l'insurrection[105]. En conséquence, les forces de l'ordre (armée, gendarmerie et police) raflent de mi-décembre à janvier des milliers de suspects, qui encombrent les prisons[105]. Les partisans de Louis-Napoléon sont aussi décidés à endiguer toute révolution sociale[106]. C'est « une répression massivement conservatrice tout imprégnée des rancœurs du parti de l'Ordre » qui s'abat alors que les bonapartistes de gauche, progressistes et autoritaires ou certains républicains comme George Sand parvenaient à obtenir, auprès de Louis-Napoléon, un adoucissement dans la répression et les sanctions[107]. C'est ainsi que certains chefs républicains voient leur peine au bagne être commuée en peine d'emprisonnement ou de déportation (« transportation ») en Algérie (Jules Miot, Marc Dufraisse, Démosthène Ollivier)[108].

Dans un premier temps, 26 884 personnes sont arrêtées, essentiellement dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et quelques départements du Centre[109], 21 000 sont condamnées par des commissions mixtes (composées dans chaque département du préfet, d'un général et d'un magistrat) dont 9 530 à la transportation en Algérie et 239 autres au bagne de Cayenne. Les 250 chefs présumés de l'insurrection sont traduits devant un conseil de guerre[101] tandis que 66 députés, dont Victor Hugo (qui s'est déjà enfui à Bruxelles pour un long exil), Schœlcher, Raspail, Edgar Quinet, Adolphe Thiers, Prosper Duvergier de Hauranne, Charles de Rémusat[110] sont frappés de proscription par un décret présidentiel. Engagé parmi les insurgés, le journaliste italien Ferdinando Petruccelli della Gattina est expulsé de France[111].

Toutefois, les mesures de répression prononcées par les 82 commissions mixtes inquiètent Louis-Napoléon, qui est lui-même affecté par le bilan humain d'un succès payé au prix fort[112].

Dans un second temps, après avoir été passif face à l'action répressive de ses partisans[106], Louis-Napoléon délègue en mission extraordinaire trois conseillers d'État, afin de réviser les décisions prises et préparer des mesures de grâce[109].

Si les généraux Espinasse et Canrobert, chargés du Sud-Ouest et du Languedoc, font preuve de peu d'indulgence envers les condamnés avec un petit millier de grâces accordées, le conseiller d'État Quentin-Bauchart, chargé du Sud-Est, accorde 3 400 grâces. Louis-Napoléon Bonaparte use de son côté, largement, de son droit de grâce, souvent à la requête de ses amis saint-simoniens mais aussi à celle de tiers comme son cousin Napoléon Jérôme ou l'écrivain George Sand. Sur les 9 600 républicains initialement condamnés à la transportation en Algérie, 6 151 sont réellement déportés[113], et le 30 septembre 1853, 3 006 républicains restaient en Algérie. Sur l’ensemble des condamnés, 12 632 étaient libérés à la même date[114].

La répression, entre honte et nécessité

modifierLouis-Napoléon Bonaparte n'envisageait pas originellement que le nouveau régime prenne une « tonalité autoritaire, antirépublicaine et conservatrice »[50]. Devenu empereur, il reste préoccupé par « le souvenir du serment violé, des morts de décembre, des brutalités de la répression » portant « le 2 décembre comme une tunique de Nessus » selon les mots de l'Impératrice Eugénie[50].

Toutefois, pour l'immédiat, le prince-président tire politiquement profit de l'ambiguïté du mouvement de résistance qui, dans plusieurs départements, a revêtu le visage de la « révolte anarchique contre les riches »[115]. Le récit des exactions commises par des insurgés hors de contrôle contre des gendarmes à Clamecy ou à Bédarieux a profité aux partisans de Louis-Napoléon Bonaparte qui invoquent auprès des notables locaux le risque d'un « spectre rouge » et comparent la résistance provinciale à une jacquerie inévitable pour les élections de 1852[50]. Le récit imaginaire des viols collectifs va dans le même sens. La résistance au coup d’État permet, même dans des départements où il ne se passa rien comme l’Aude, de se débarrasser d’opposants encombrants[29]. Le 10 décembre, la circulaire aux préfets du duc de Morny va explicitement en ce sens : « Vous venez de traverser quelques jours d'épreuve ; vous venez de soutenir en 1851 la guerre sociale qui devait éclater en 1852. Vous avez dû la reconnaître à son caractère d'incendie et d'assassinat. Si vous avez triomphé des ennemis de la société, c'est qu'ils ont été pris à l'improviste et que vous avez été secondés par les honnêtes gens »[50].

Dans ces circonstances, Bonaparte parvient à présenter le coup d’État en opération préventive de sauvetage de la société et à rassembler autour de sa personne des courants d'opinions jusque-là divergents (Flahaut, Falloux, Montalembert, Gousset…)[116].

Conséquences

modifierCourt terme

modifier

Les hommes : promotions et évictions

modifierLa victoire assurée, les bonapartistes s’installent[117]. Les députés conservateurs sont rapidement libérés, mais les députés démocrates-socialistes et d'autres républicains sont massivement condamnés à l'exil. « Ce sont au moins dix mille personnes qui fuient la police de Louis-Napoléon Bonaparte. Certains, comme Victor Hugo ou Edgar Quinet, ont fui une arrestation certaine ; d'autres sont bannis par les commissions mixtes qui font régner la terreur »[118].

Les généraux Jean-Baptiste Philibert Vaillant et Jean Isidore Harispe, qui avaient servi sous les ordres de Napoléon Ier, sont faits maréchaux de France le 11 décembre. Une constitution est en cours d’élaboration. Un référendum est également prévu afin de demander aux Français de ratifier le nouvel ordre.

Visions contemporaines

modifierPour le Président, « la France a répondu à l’appel loyal » qu'il lui avait fait et a compris qu'il n’était « sorti de la légalité que pour entrer dans le droit »[89], que « plus de sept millions de suffrages » venaient de « l'absoudre en justifiant un acte qui n'avait d'autre but que d'épargner à la patrie et à l'Europe peut-être des années de trouble et de malheur »[119]. Ce qui, pour Éric Anceau, est une façon de reconnaître sa culpabilité[29].

Commencé à gauche, le coup d'État s'est terminé à droite et a aliéné à Louis-Napoléon le soutien des républicains[120]. Cependant, pour George Sand, d'opinion républicaine, « il y eut terreur et calomnie avec excès, mais le peuple eût voté sans cela comme il a voté. En 1852, ce 1852 rêvé par les républicains comme le terme de leurs désirs et le signal d'une révolution terrible, la déception eût bien été autrement épouvantable. Le peuple eût résisté à la loi du suffrage restreint et voté envers et contre tout, mais pour qui ? pour Napoléon »[121]. Elle apporte même un soutien relatif à Louis-Napoléon en écrivant qu'« après tout, lorsque les lois fondamentales d'une république sont violées, les coups d'État, ou pour mieux dire, les coups de fortune ne sont pas plus illégitimes les uns que les autres », constatant, selon son point de vue, qu'ils « n'étaient plus en République », qu'ils étaient gouvernés par une oligarchie à laquelle elle pensait préférer l'Empire[122]. Le philosophe et historien Hippolyte Taine témoigne notamment de l'impopularité de l'Assemblée dissoute et du soutien des campagnes à Louis-Napoléon, estimant aussi que « Bonaparte n'est pas pire que les autres. L'Assemblée haïssait la République plus que lui et, si elle avait pu, elle aurait violé son serment pour mettre au trône Henri V, ou les Orléans et au pouvoir M. Changarnier »[123].

Pour Proudhon, ce sont les républicains qui ont précipité le Président vers la réaction[120] tandis que Karl Marx qualifie Louis-Napoléon et ses partisans de « bandits de grands chemins » qui avaient cherché à se perpétuer au pouvoir pour préserver leurs intérêts[124].

Vu le contexte répressif, aucune expression publique à propos du coup d’État n’est possible avant les années 1860. Mais à partir de cette date, elles s’expriment, y compris quand elles peuvent mettre en danger leur auteur. Ainsi du discours de réception de Victor de Broglie à l’Académie française en 1863[29]. Une étude historique sur la province en décembre 1851, qui est encore une source importante, est publiée par Eugène Ténot en 1865.

Finalement, comme le note l'historien Pierre Milza, une majorité des Français n'a pas désapprouvé Louis-Napoléon[88] et en est même satisfaite[92] comme le reconnaît aussi amèrement François Guizot : « Le pays, il serait puéril de le dissimuler, le gros du pays s'est félicité du coup d'État du 2 décembre. Il s'est senti délivré dans le présent de l'impuissance à laquelle le président et l'Assemblée se réduisaient mutuellement. Il s'est cru délivré pour 1852 de tous les périls et de tous les maux qu'il attendait à jour fixe. Il a baissé la tête, un peu honteux du coup ; mais en baissant la tête, il a respiré, content au fond, quoique humilié »[125]. Il ajoute cependant que le peuple « a espéré du repos et un gouvernement » mais qu'il ne les a pas.

Suites directes

modifierLes fortes critiques de cet illégalisme imprègnent l’idéologie républicaine sous le Second Empire et les débuts de la Troisième République. Lorsque celle-ci est proclamée, les préfets sont majoritairement choisis parmi ceux qui se sont opposés au coup d’État. D’un autre coté, les magistrats qui avaient accepté de siéger dans les commissions mixtes furent sanctionnés à ce moment-là[29].

Suites indirectes et historiques

modifierFossoyeur de la République

modifier

Louis-Napoléon prend alors la responsabilité d'être le fossoyeur de la Deuxième République ce dont l'Histoire républicaine lui tiendra longtemps rigueur, oubliant souvent que l'Assemblée avait songé à plusieurs reprises à faire de même, en recourant à l'armée pour se débarrasser du prince et pour rétablir la Monarchie[74]. Le « coup d’État du 2 décembre a donné naissance à une légende noire »[126] fondée en partie sur la version donnée par Victor Hugo dans son livre Histoire d'un crime que l'historien Louis Girard caractérise cependant comme « peu crédible dans l'ensemble » mais qui apparaît, selon l'historien Pierre Milza, comme « le récit le plus circonstancié » à défaut d'être le plus exact du coup d’État[127].

Pour une « démocratie césarienne »

modifierSur le régime politique qui s'installe en décembre 1851, Maurice Agulhon parle de « dictature bonapartiste »[128], au moins pour la première année qui suit le coup d'État jusqu'à l'avènement de l'Empire[129]. De janvier jusqu'au , Louis-Napoléon Bonaparte est le seul des 3 moyens de gouvernement alors en place[130]. Il légifère durant cette période par des « décrets dictatoriaux » que l'on appellerait aujourd'hui des décrets-lois[131]. Éric Anceau note que le président exerce à ce moment une dictature au sens de la Rome antique, récompensant tous ceux qui l'avaient soutenus[132]. Le décret du , reprenant une proposition de loi de Jules Favre déposée en 1848 et qui voulait déclarer acquis au domaine de l'État les biens de l'ancien Roi des Français, interdit à la famille d'Orléans de posséder des biens en France et annule les dotations financières attribuées autrefois à ses enfants par Louis-Philippe, le produit des séquestres étant réparti entre les sociétés de secours mutuel, les logements ouvriers, la caisse des desservants ecclésiastiques et la Légion d'honneur[133],[134]. Pour les royalistes orléanistes et les bourgeois nostalgiques de la monarchie de Juillet, ces dispositions sont démagogiques et équivalentes à une spoliation. La partie bourgeoise de l'électorat y voit notamment un coup porté au droit de propriété. Cette affaire provoque d'ailleurs des tensions au sein même du camp bonapartiste. La princesse Mathilde, qui tente d'obtenir la grâce des princes d'Orléans, est désavouée alors que quatre membres importants du gouvernement (Rouher, Fould, Magne et Morny[135]) démissionnent pour marquer leur désaccord.

D'autres décrets réorganisent la Garde nationale alors que « les associations ouvrières, en fait des coopératives de production, sont presque toutes dissoutes ». En revanche, les sociétés de secours mutuelles, « si elles acceptent le patronage des membres honoraires qui les subventionnent, du maire et du curé », sont favorisées[136]. Il s'agit dans l'esprit de Louis-Napoléon de promouvoir « le bien-être du peuple mais ne pas tolérer de sociétés de résistance sous couvert d'œuvres sociales »[137]. En même temps, c'est par un décret du prince-président que les congrégations des femmes sont autorisées[137]. Le décret du 17 février sur la presse reprit en les aggravant les conditions antérieures exigées pour la diffusion et exigea pour toute création une autorisation de l'administration et inaugura la procédure des avertissements pour les journaux politiques (Le journal des débats, Le Siècle)[138]. Le régime électoral fut précisé par un décret dictatorial du 2 février qui fit de tout homme de 21 ans comptant 6 mois de domicile un électeur. Le scrutin d'arrondissement à deux tours fut adopté de préférence à celui du scrutin de liste en vigueur sous la Deuxième République. Enfin, parmi les dispositions les plus innovatrices et remarquées depuis janvier 1852, figure celle qui établit les bureaux de vote dans chaque commune, et non plus au chef-lieu de canton, comme c'était le cas depuis 1848. L'historien Maurice Agulhon note que cette innovation « en facilitant et familiarisant […] la pratique du vote, ne pouvait que contribuer à l'éducation civique de l'électeur, ce qui se produira en effet peu à peu au long du Second Empire »[139].

La Constitution française est modifiée. Le prince-président avait promis le « retour à la légalité républicaine » sans donner de définition précise. La république qu'il conçoit a pour but d'œuvrer au bien commun et implique qu'elle soit dirigée d'une main ferme par un chef capable de trancher entre les intérêts divergents et d'imposer l'autorité de l'État à tous[140]. Il avait ainsi exposé sa conception de la démocratie césarienne quelques années plus tôt dans des Idées napoléoniennes où il écrivait que « dans un gouvernement dont la base est démocratique, le chef seul a la puissance gouvernementale ; la force morale ne dérive que de lui, tout aussi remonte directement jusqu'à lui, soit haine, soit amour[141] ». Les éléments clefs du bonapartisme, alliant autorité et souveraineté du peuple, sont ainsi clairement exposés[142] : le régime bonapartiste serait donc autoritaire tout en recherchant l'approbation des masses[143]. Louis Girard note plus particulièrement que Napoléon III, qui « n'a jamais envisagé la démocratie autrement que s'incarnant dans un chef[144] », est aussi fort différent des dictateurs du XXe siècle non seulement parce qu'il se réfère aux principes de 1789 (a contrario de tous les dictateurs) mais aussi, entre autres, que la notion de rassemblement national qu'il souhaite réaliser derrière lui est fort différent de la notion de parti unique (il n'existe pas de parti bonapartiste sous l'Empire)[144] et qu'il voulait, à terme, pouvoir doter son pays d'institutions analogues à celles de la Grande-Bretagne, attendant pour cela une évolution des mœurs politiques[145].

Nouvelle Constitution, nouveau système

modifierFondé au terme de son premier article sur les grands principes proclamés en 1789, la république consulaire, qui était ainsi instituée par la nouvelle Constitution et promulguée le 14 janvier 1852, confia ainsi le pouvoir exécutif à un Président élu pour dix ans (article 2) seul responsable devant le peuple français auquel il avait toujours droit de faire appel (article 5). Le nouveau régime politique sera donc plébiscitaire et non parlementaire. Le Chef de l'État a seul l'initiative des lois qu'il sanctionne et promulgue alors que les ministres ne sont responsables de leurs actes que devant lui. Le président nommera par ailleurs à tous les emplois civils et militaires et la justice se rendra en son nom. Il est aussi seul apte à déclarer la guerre et à conclure les traités de paix ou de commerce. La Garde nationale est réorganisée en une armée de parade. Un serment de fidélité à sa personne ainsi qu'à la Constitution est institué pour les fonctionnaires et les élus. La presse fait l'objet d'une nouvelle loi restrictive de liberté avec mise en place d'un système d'avertissement préfectoral.

Vers l'Empire

modifierEn moins d'un an, la Deuxième République va être remplacée par le Second Empire, établi, encore une fois après référendum, par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852.

La « dignité impériale » est rétablie au profit du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, élu par le peuple français, qui devenait officiellement « Napoléon III, Empereur des Français » à compter du , date anniversaire symbolique du coup d’État, du sacre de Napoléon Ier et de la victoire d’Austerlitz.

Nouvel échiquier politique et héritage

modifier

Estampe anonyme publiée dans l'édition belge du Charivari, XIXe siècle[146].

Pour les républicains, le bonapartisme est devenu le principal adversaire. À leur retour au pouvoir durant les années 1880, ils ne manqueront pas d'édifier des monuments en l'honneur de leurs martyrs pour le droit, la république et la défense de la Constitution[50], tout en bâtissant la IIIe République en opposition au Second Empire et à son « péché originel » représenté par le coup d'État. Ainsi, l'historien Éric Anceau note que le coup du , « peut-être plus odieux que les autres, car réalisé par un président qui a prêté serment de défendre la Constitution, (…) a permis aux républicains de s'ériger en défenseurs du droit et de faire du coup d'État le mal absolu. Depuis le , qui se dit républicain en France ne peut prêter la main à un coup d'État, ni s'en faire l'apologiste »[147]. L'historien Raymond Huard souligne également que le est un « jour néfaste parce qu'il mit fin à l’existence de la Seconde République » et que cette date constitue une « référence négative désormais pour tout républicain authentique »[148].

Le coup d’État sert encore d'argument pour combattre tout retour en force du césarisme plébiscitaire, que ce soit lors du boulangisme puis lors de la montée du gaullisme[149]. Ainsi, le précédent d'un président devenu empereur rendra impensable, jusqu'en 1962, toute élection du chef de l'État au suffrage universel direct, François Mitterrand comparant avec virulence le général de Gaulle à Napoléon III afin d'instruire le procès des institutions de la Ve République[150].

Enfin, le 30 juillet 1881, trente ans après les faits, une loi de réparation nationale accordant des secours aux victimes du coup d’État ou à leur familles dans la misère est votée sous la Troisième république, façon de commémorer l’évènement, d’honorer les résistants et de se légitimer[29].

Notes et références

modifierNotes

modifierRéférences

modifier- Arnaud 1967, p. 11.

- Anceau 2009, p. 25.

- Anceau 2009, p. 25-26.

- Anceau 2009, p. 27.

- Milza 2007, p. 218-219.

- René Rémond, Les Droites en France, collection historique sous la direction de Maurice Agulhon et Paul Lemerle, Aubier, 1982, p. 110.

- Milza 2007, p. 225.

- Girard 1986, p. 123.

- Anceau 2008, p. 165-166.

- Girard 1986, p. 123-124.

- Anceau 2008, p. 175.

- Roger Bellet, « « L'Empire, c'est la paix » », dans Raimund Rütten, Ruth Jung et Gerhard Schneider (dir.), La caricature entre République et censure : l'imagerie satirique en France de 1830 à 1880, un discours de résistance ?, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature et idéologies », , 448 p. (ISBN 2-7297-0584-8, lire en ligne), p. 280-283.

- Willette 1982.

- Nicole Villa, Denise Dommel et Jacques Thirion, Collection De Vinck : inventaire analytique. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871, t. VII : La Révolution de 1848 et la Deuxième République, Paris, Bibliothèque nationale, Département des estampes, , XVII-805 p. (lire en ligne), p. 741.

- Discours prononcé le 9 juin 1850 lors de l'inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Saint-Quentin. Cité par Girard 1986, p. 125.

- Alain Frerejean, « Le train du président est avancé », Historia no 742, octobre 2008, p. 26-30.

- Girard 1986, p. 126.

- Milza 2007, p. 234.

- Milza 2007, p. 235.

- Girard 1986, p. 132.

- Milza 2007, p. 237-238.

- Milza 2007, p. 239.

- (en) Diego Palacios Cerezales, « France Speaks ! : Petitioning for Louis-Napoléon in 1851 », French Historical Studies, vol. 43, no 3, , p. 421-450 (DOI 10.1215/00161071-8278472).

- Milza 2007, p. 240.

- Girard 1986, p. 138.

- Mollier 2005.

- Milza 2007, p. 242.

- Anceau 2009, p. 30.

- Éric Anceau, « Le coup d'État du 2 décembre 1851 ou la chronique de deux morts annoncées et l'avènement d'un grand principe », Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2009/2 (n° 12), p. 24-42.

- Cardoni 2003, p. 111-130.

- Girard 1986, p. 139.

- Girard 1986, p. 139-140.

- Girard 1986, p. 140.

- Alain Decaux et André Castelot (dir.), Dictionnaire d'histoire de France, Librairie académique Perrin, 1981, p. 279.

- Milza 2007, p. 244-247.

- Girard 1986, p. 142.

- Girard 1986, p. 144.

- Anceau 2009, p. 31-32.

- Anceau 2009, p. 32.

- Willette 1982, p. 132.

- Agulhon 2002, p. 184 ; 189.

- Girard 1986, p. 148.

- Arnaud 1967, p. 92-93.

- Arnaud 1967, p. 50-51.

- Texte de l'appel au peuple.

- Milza 2007, p. 251.

- Arnaud 1967, p. 44.

- Girard 1986, p. 146.

- Jean Dautry, 1848 et la Deuxième République, Éditions sociales, 1977, p. 291.

- Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte par Philippe Vigier (1924-1995).

- Girard 1986, p. 145 ; 148.

- Anceau 2009, p. 33.

- Girard 1986, p. 150.

- Willette 1982, p. 122.

- Anceau 2009, p. 34.

- Jean Dautry, 1848 et la Deuxième République, Éditions sociales, 1977, p. 295.

- Willette 1982, p. 154.

- Pierre et Rolande Miquel avec la collaboration du professeur Gérard Bonin et de Michael Tazi Klaa, De l'aube romantique à l'aube impressionniste, éditions Somogy, 2011, p. 116.

- Willette 1982, p. 144.

- Willette 1982, p. 146.

- Willette 1982, p. 156.

- Willette 1982, p. 160.

- Milza 2007, p. 260.

- Girard 1986, p. 153.

- « Y a-t-il eu des balles perdues ou le tir d'un provocateur ? » « en tout cas, ce fut le signal d'une fusillade panique, sans ordres », Girard 1986, p. 153.

- Claude Latta, La résistance des républicains au coup d'État du 2 décembre 1851.

- Willette 1982, p. 148-149.

- Milza 2007, p. 261.

- Victor Hugo, Napoléon le Petit, p. 92.

- Milza 2007, p. 256 ; 268.

- Anceau 2008, p. 642, n. 39.

- Willette 1982, p. 209.

- Le coup d'État du 2 décembre 1851, article de Julien Mallet, Revue du Souvenir Napoléonien, Numéro 305, mai 1979, pages 33 et s.

- Milza 2007, p. 248.

- Agulhon 2002, p. 196.

- Milza 2007, p. 262-263.

- Anceau 2009, p. 35.

- Eugène Ténot, La Province en décembre 1851, Paris, 1865. cité par Philippe Vigier.

- Iouda Tchernoff, Le parti républicain au coup d’État et sous le Second Empire, Paris : Pedone, 1906 [1].

- Willette 1982, p. 171-172.

- Agulhon 2002, p. 198.

- Willette 1982, p. 174.

- Agulhon 2002, p. 199.

- Willette 1982, p. 198.

- Frédéric Negrel, Morts pour la République, Bulletin de l’association 1851, numéro 24, juillet 2003.

- Anceau 2009, p. 35-36.

- Arnaud 1967, p. 136.

- Milza 2007, p. 270-271.

- Marcel Morabito et Daniel Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Montchrestien, Domat Droit Public, Paris, 1998, p. 245.

- Expression de Victor Hugo. Cf. René Journet et Guy Robert, Le mythe du peuple dans Les Misérables, Éditions Sociales, , p. 198.

- Girard 1986, p. 156.

- Anceau 2008, p. 193.

- Agulhon 2002, p. 210.

- Anceau 2009, p. 37.

- Anceau 2008, p. 194.

- Frédéric Négrel, « Décembre 1851 à Artignosc », Verdon no 1, estieu 1999, p. 84.

- Anceau 2008, p. 192.

- Résultats du plébiscite du 20 et 21 décembre 1851.

- Agulhon 2002, p. 200.

- Willette 1982, p. 210-211.

- Milza 2007, p. 267.

- Claude Latta, La résistance des républicains au coup d'État du 2 décembre 1851.

- Raphaël Lahlou, Le coup d'État du 2 décembre 1851, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2009, p. 217.

- Girard 1986, p. 155.

- Agulhon 2002, p. 219.

- Milza 2007, p. 268-269.

- Agulhon 2002, p. 222-223.

- Milza 2007, p. 269.

- Les commissions mixtes de 1852, Criminocorpus.

- Milza 2007, p. 269-270.

- Mikhail Bakunin, Arthur Lehning, Michel Bakounine et l'Italie, Éditions Champ libre, 1973, p. 338.

- Milza 2007, p. 268.

- Tableau de Maurice Agulhon dans Agulhon 2002, p. 235-236, repris par criminocorpus.cnrs.fr.

- Claude Latta, La résistance des républicains au coup d'État du 2 décembre 1851.

- Milza 2007, p. 266.

- Milza 2007, p. 266-267.

- René Rémond, Les Droites en France, collection historique sous la direction de Maurice Agulhon et Paul Lemerle, Aubier, 1982 p. 106-110.

- Arnaud-Dominique Houte, « « Parmi les éprouvés » : proscrits du XIXe siècle », La Quinzaine littéraire, 1er mai 2010, p. 24.

- Texte de la déclaration du 31 décembre 1851.

- Anceau 2009, p. 36.

- Lettre de George Sand au révolutionnaire italien Giuseppe Mazzini, datée du et citée dans Girard 1986, p. 157.

- Lettre de George Sand datée du , citée dans Anceau 2009, p. 36.

- Hippolyte Taine, sa vie et sa correspondance (1847 à 1853), Hachette, Paris, 1905, p. 165-168.

- Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, cité dans Anceau 2009, p. 36.

- Lettre de François Guizot à sa fille, 1836-1874, Paris Perrin, 2002, lettre du , p. 294.

- Girard 1986, p. 514.

- Milza 2007, p. 256 ; 268. L'historien considère notamment que « tout est affabulation et volonté de diabolisation » dans le récit que fait Victor Hugo de la fusillade des grands boulevards à Paris.

- Agulhon 2002, p. 251.

- Maurice Agulhon, Histoire et commémoration.

- Girard 1986, p. 174.

- Girard 1986, p. 168.

- Anceau 2008, p. 197.

- Milza 2007, p. 276.

- Girard 1986, p. 169.

- Morny ne reviendra en grâce auprès de Louis-Napoléon qu'à la veille du rétablissement de l'Empire.

- Girard 1986, p. 169-170.

- Girard 1986, p. 170.

- Girard 1986, p. 170-171.

- Agulhon 2002, p. 227.

- Milza 2007, p. 273-274.

- Louis-Napoléon Bonaparte, Des idées napoléoniennes dans Œuvres de Napoléon III, t. 1, Paris, Plon, 1869, p. 56.

- Milza 2007, p. 297.

- Milza 2007, p. 270.

- Girard 1986, p. 508.

- Girard 1986, p. 305.

- Arnaud 1967, p. 155.

- Anceau 2009, p. 42.

- « Autour de Décembre 1851 », Revue d'histoire du XIXe siècle.

- Milza 2007, p. 745.

- François Mitterrand, Le Coup d'État permanent, 1964.

Voir aussi

modifierSources primaires

modifierAnalyses et témoignages contemporains

modifier- Paul Belouino, Histoire d'un coup d'État (décembre 1851), (lire en ligne).

- Bernard Cherrier et Hélène Tierchant, Bagnard pour la République, journal d'Hilaire Maréchal, proscrit du 2 décembre 1851, Éditions Le Sémaphore, 2014, (ISBN 978-235226-033-2).

- Victor Hugo, Histoire d'un crime, écrit en 1852 mais publié en 1877 (lire en ligne).

- Victor Hugo, Les Châtiments, (lire en ligne).

- Pierre-Joseph Proudhon, La Révolution sociale démontrée par le coup d'État du 2 décembre, Garnier Frères, 1852, texte intégral.

- Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, publié en 1852, révisé en 1869 (lire en ligne).

- Adolphe Robert, Statistique pour servir à l'histoire du 2 décembre 1851, Librairie de la Renaissance, (lire en ligne) (comporte notamment la liste par département des républicains morts en déportation pour avoir refusé le coup d'État).

- Victor Schœlcher, Histoire des crimes du deux décembre, (lire en ligne).

- Auguste Vermorel, Les Hommes de 1851, (lire en ligne). Réédition : Ressouvenances, 2010.

Bibliographie

modifierÉtudes historiques

modifier- Maurice Agulhon, 1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire / Nouvelle histoire de la France contemporaine, no 8 » (no 108), , 249 p. (présentation en ligne). Nouvelle édition révisée et complétée : Maurice Agulhon (postface Philippe Boutry), 1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire / Nouvelle histoire de la France contemporaine, no 8 » (no 108), , 328 p. (ISBN 2-02-055873-4).

- Maurice Agulhon, Coup d'État et République, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « La bibliothèque du citoyen », , 97 p. (ISBN 2-7246-0726-0, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Maurice Agulhon, « Mémoire et tourisme. Les monuments provençaux de 1851 », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », , p. 121-126 (lire en ligne).

- (en) Frans C. Amelinckx, « Jules Vallès's Reaction to the 2 December Coup d'État », Proceedings of the Western Society for French History, vol. 14, , p. 227–233 (lire en ligne).

- (en) Frans C. Amelinckx, « Victor Hugo's Perception of the Police in the Coup d'État of 2 December 1851 », Proceedings of the Western Society for French History, vol. 19, , p. 179–187 (lire en ligne).

- Éric Anceau, Napoléon III, un Saint-Simon à cheval, Paris, Tallandier, , 750 p. (ISBN 978-2-84734-343-4, présentation en ligne).

- Éric Anceau, « Le coup d'État du 2 décembre 1851 ou la chronique de deux morts annoncées et l'avènement d'un grand principe », Parlement(s) : revue d'histoire politique, no 12 « À l'heure du coup d'État », , p. 24-42 (ISSN 1768-6520, lire en ligne).

- Sylvie Aprile et Raymond Huard, « Le coup d'État du 2 décembre 1851. Bibliographie », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », (lire en ligne).

- Sylvie Aprile, Histoire politique de la France, La IIe République et le Second Empire, 1848-1870 : du prince président à Napoléon III, Paris, Pygmalion, , 397 p. (ISBN 2-85704-680-4).

- Jacques-Olivier Boudon, « Baudin et la barricade du : histoire et représentation de l'Empire à la République », dans Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur (dir.), La barricade : actes du colloque organisé les 17, 18 et par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle et la société d'histoire de la révolution, de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe-XXe siècles », , 522 p. (ISBN 2-85944-318-5, lire en ligne), p. 235-249.

- Fabien Cardoni, « La « garde de la République » et le coup d'État du 2 décembre », Revue d'histoire du XIXe siècle, nos 26-27, , p. 111-130 (lire en ligne).

- Jean-Claude Caron, « Aux origines du mythe : l'étudiant sur la barricade dans la France romantique (1827-1851) », dans Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur (dir.), La barricade : actes du colloque organisé les 17, 18 et par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle et la société d'histoire de la révolution, de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe-XXe siècles », , 522 p. (ISBN 2-85944-318-5, lire en ligne), p. 185-196.

- Emmanuel Cherrier, « Le 2 décembre, l'archétype du coup d'État », Napoleonica. La Revue, no 1, , p. 195-215 (lire en ligne).

- Arnaud Coutant, 1848, Quand la République combattait la Démocratie, Mare et Martin, coll. « Droit et sciences politiques », 2009.

- Rémi Dalisson, « La célébration du coup d’État de 1851 : symbolique politique et politique des symboles », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », , p. 77-95 (lire en ligne).

- Marcel Dessal, « Le Complot de Lyon et la résistance au coup d'État dans les départements du Sud-Est », 1848. Revue des révolutions contemporaines, no 189, , p. 83-96 (lire en ligne).

- Alain Garrigou, Mourir pour des idées : la vie posthume d'Alphonse Baudin, Paris, Les Belles Lettres, coll. « L'histoire de profil » (no 4), , 310 p. (ISBN 978-2-251-90004-9, présentation en ligne).

- Louis Girard, Napoléon III, Paris, Fayard, , 550 p. (ISBN 2-213-01820-0, présentation en ligne). Réédition : Louis Girard, Napoléon III, Paris, Fayard / Hachette Littératures, coll. « Pluriel. Histoire », , 550 p., poche (ISBN 2-01-279098-4).

- Henri Guillemin, Le Coup du 2 décembre, Paris, Gallimard, coll. « La Suite des temps », , 479 p. (présentation en ligne).

- Jacques Hellemans, « Napoléon le Petit et la presse belge, du coup d'État à la proclamation de l'Empire », dans Raimund Rütten, Ruth Jung et Gerhard Schneider (dir.), La caricature entre République et censure : l'imagerie satirique en France de 1830 à 1880, un discours de résistance ?, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature et idéologies », , 448 p. (ISBN 2-7297-0584-8, lire en ligne), p. 284-287.

- Arnaud-Dominique Houte, « « Tu ne bouges pas, vieux Jacques ». Comprendre l'échec des résistances parisiennes au coup d'État du », dans Jean-Claude Caron (dir.), Paris, l'insurrection capitale, Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « Époques », , 263 p. (ISBN 978-2-87673-997-0), p. 213-226.

- Raymond Huard (dir.), Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22, « Autour de décembre 1851 », 2001, [lire en ligne].

- Raymond Huard, « Aspects de l’opinion et de la pratique du suffrage entre mai 1849 et décembre 1851 : le témoignage des élections partielles à l’Assemblée législative », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », , p. 15-40 (lire en ligne).

- Patrick Lagoueyte, Le coup d'État du 2 décembre 1851, Paris, CNRS Éditions, , 353 p. (ISBN 978-2-271-08654-9, présentation en ligne).

- Raphaël Lahlou, Le coup d'État du 2 décembre 1851, Bernard Giovanangeli, 2009.

- Pierre Lévêque, « Décembre 1851 : faibles réactions en pays « rouge ». Le cas de la Saône-et-Loire », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », , p. 65-75 (lire en ligne).

- Olivier Le Trocquer, « Le Deux décembre ou le sacre de l'Auteur : les usages politiques d'un lieu commun de l'écriture de l'histoire », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 22 « Autour de Décembre 1851 », , p. 97-119 (lire en ligne).

- (en) Ted W. Margadant, French Peasants in Revolt : The Insurrection of 1851, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, , XXIV-379 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, , 706 p. (ISBN 2-262-01635-6, présentation en ligne), [présentation en ligne]. Réédition : Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 159), , 852 p., poche (ISBN 978-2-262-02607-3).

- Jean-Yves Mollier, « 2 décembre 1851. Le crime le plus médiatisé du siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle, no 30 « Pour une histoire culturelle de la guerre au XIXe siècle », (lire en ligne).

- Inès Murat, La Deuxième République, Paris, Fayard, , 533 p. (ISBN 2-213-01832-4, présentation en ligne).

- Olivier Pelletier, « « Figures imposées » : pratiques et représentations de la barricade pendant les Journées de », dans Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur (dir.), La barricade : actes du colloque organisé les 17, 18 et par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle et la société d'histoire de la révolution, de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe-XXe siècles », , 522 p. (ISBN 2-85944-318-5, lire en ligne), p. 251-268.

- René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier Montaigne, coll. « Collection historique », , 4e éd., 544 p. (ISBN 2-7007-0260-3, présentation en ligne), p. 99-122.

- Jean Sagnes, Napoléon III : le parcours d'un saint-simonien, éditions Singulières, Sète, 2008, 607 pages.

- Iouda Tchernoff, Histoire politique contemporaine. Le Parti républicain au coup d'État et sous le second Empire, d'après des documents et des souvenirs inédits, Paris, A. Pedone, , XII-676 p. (présentation en ligne, lire en ligne), [présentation en ligne].

- Philippe Vigier, La Seconde République, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 295), , 8e éd. (1re éd. 1967), 127 p. (ISBN 2-13-052359-5, présentation en ligne).

- Claude Vigoureux, « Maupas, le policier du Deux-Décembre », Histoire, économie et société, Paris, Armand Colin, no 2 « Maupas : un préfet en politique, de la Monarchie de Juillet au Second Empire », , p. 55-65 (lire en ligne).

- Claude Vigoureux (préf. Jean Tulard), Maupas et le coup d'État de Louis-Napoléon : le policier du Deux-Décembre 1851, Paris, SPM, coll. « Kronos » (no 34), , 355 p. (ISBN 2-901952-38-0).

- Luc Willette, Le coup d'État du 2 décembre 1851 : la résistance républicaine au coup d'État, Paris, Aubier, coll. « Floréal » (no 4), , 223 p. (ISBN 2-7007-0285-9).

Iconographie

modifier- René Arnaud, Le 2 décembre, Paris, Hachette, coll. « L'histoire par l'image » (no 6), , 159 p.

Littérature

modifier- Emile Zola, La Fortune des Rougon, Paris, G. Charpentier, (1re éd. 1871), 385 p. (lire en ligne).

- Jules Vallès, Jacques Vingtras II : Le Bachelier : Mémoires d'un révolté, Paris, G. Charpentier, , 3e éd. (1re éd. 1879), 434 p. (lire en ligne).

Filmographie

modifier- 1851, ils se levèrent pour la République, documentaire historique de Christian Philibert, COPSI / France 3, 2000.

Articles connexes

modifier- Louis-Napoléon Bonaparte, devenant Napoléon III.

- Deuxième République, remplacée par le Second Empire.

- André Ailhaud dit Ailhaud de Volx.

Liens externes

modifier- Le coup d’État et le Second Empire, site de l'Assemblée nationale.

- Coup d’État du 2 décembre 1851 sur Herodote.net.

- L’année 1851 sur www.19e.org.

- Les résistances au coup d’État, Ministère de la Culture, 2001.

- Documents et articles sur la résistance au coup d’État dans les départements et à Paris

![Cavaliers dans les rues de Paris le 2 décembre 1851. Leur officier confère avec des sergents de ville en bicorne tandis que deux crieurs de journaux vendent le quotidien bonapartiste La Patrie, l'un des imprimés exceptionnellement non interdits. Gravure publiée dans The Illustrated London News[43].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Cavalerie_rues_paris_%281851%29.jpg/360px-Cavalerie_rues_paris_%281851%29.jpg)

![Un commissaire coiffé d'un bicorne, un policier en civil et des soldats recherchent des armes chez des particuliers. Gravure publiée dans The Illustrated London News[44].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/The_Illustrated_London_News_-_La_police_recherche_des_armes.jpg/357px-The_Illustrated_London_News_-_La_police_recherche_des_armes.jpg)