Judaïsme

Le judaïsme (du grec ancien Ιουδαϊσμός / ioudaïsmós, en yiddish : יידישקייט yiddishkeit, ladino : ג’ודאיסמו Djudaismo, en allemand : Judentum, hébreu : יהדות yahadout) est variablement défini comme « une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un Être suprême, auteur — de quelque manière qu'on conçoive son action — de l'univers qu'il gouverne par sa providence »[1], ou comme « la religion des Juifs, ainsi que la théologie, la loi et les traditions culturelles du peuple juif »[2], ou comme « une religion […], une culture — résultat ou fondement de la religion, mais ayant un devenir propre, […] une sensibilité diffuse faite de quelques idées et souvenirs, de quelques coutumes et émotions, d’une solidarité avec les juifs persécutés en tant que juifs »[3] ou comme « l'ensemble des rituels et des autres pratiques, des croyances et des valeurs, des loyautés historiques et politiques qui constituent l'allégeance au peuple d'Israël »[4].

• Toupie de Hanoukka, pain azyme et châle de prière,

• Mur occidental, rouleau de la Torah, candélabre à sept branches, souper de la Pâque,

• Coupe de vin casher pour la sanctification du jour de fête, étoile de David avec en son centre le temple de Jérusalem et tables de la loi avec les dix commandements,

• Drapeau d'Israël, mezouzah, kippa et crécelle de Pourim,

• Cor du jour de la sonnerie, phylactères de prière et quatre espèces.

Cette pluralité est tributaire d’une part de l’évolution du terme au cours de l’histoire, celui-ci désignant originellement l’ensemble des traits caractérisant le peuple juif, constitué des descendants des Israélites provenant de l’antique terre d'Israël et de ceux qui les ont rejoints par la conversion[note 1], et d’autre part de la différence de perception selon l'appartenance ou non au judaïsme.

Il a souvent été représenté comme une « religion juive » antithétique de la religion chrétienne, alors que des Juifs le définissent aussi au-delà ou en dehors du fait religieux[5], certains philosophes juifs, comme Daniel Boyarin ou Bernard-Henri Lévy, allant jusqu’à dire que la religion en tant que théologie édifiée par une croyance, des dogmes et une instance suprême, centrale et doctrinale « n’appartient pas à l’esprit du judaïsme »[6].

Le judaïsme n’en possède pas moins ses textes fondamentaux, compilés dans le Tanakh (Torah, Nevi'im et Ketouvim), également appelé Bible hébraïque. Il y est dit que le monde a été créé par une entité une et unique, éternelle, omnipotente, omnisciente, omniprésente, juste et miséricordieuse dont le nom, considéré comme trop saint pour être prononcé, est devenu ineffable. Cet être a contracté une alliance avec les pères du peuple d’Israël, promettant de prendre ce peuple comme « trésor entre tous les peuples » pour autant que les enfants d’Israël respectent sa loi, qui comprend une composante cultuelle doublée d’une dimension éthique, ainsi que des aspects civils, matrimoniaux et législatifs. L’adhésion à cette loi induit une manière de se comporter, de se vêtir, de se nourrir, de se mouvoir propre à ceux qui y adhèrent.

De plus, son interprétation qui n’a vraisemblablement jamais été unique ni unifiée engendre diverses écoles de traditions et de pensées, dont la plupart considèrent toutefois les textes comme le support écrit d’une parole divine éternelle et perpétuellement renouvelée à travers son étude au cours des générations. L’existence de cette tradition orale qui tend à affranchir la Bible des contingences historiques, permet au judaïsme, né en un lieu particulier dans un peuple particulier, de survivre à la dispersion géographique de ce peuple et à la perte de ses supports tangibles comme son autonomie politique ou le temple construit pour héberger la divinité.

Il marque l’histoire du monde avec l’émergence du monothéisme, croyance héritée par les christianismes et les différentes formes d’islam.

Histoire

modifierOrigine du judaïsme

modifierSelon l’historiographie de la Bible, YHWH Elohim, l’être universel et transcendant — appelé en grec Kyrios Theos, rendu en latin par Dominus Deus et traduit en français par « Seigneur Dieu » ; la tradition juive considère le nom à quatre lettres comme le nom propre, pour ainsi dire, de l’entité et lui préfère plusieurs dénominations comme Adonaï (« mon Seigneur ») ou HaShem (« Le Nom ») dans un souci de ne pas prononcer ce nom en vain — crée puis façonne le monde en six jours et dix paroles, peuplant les mers, les airs et la terre de grandes et petites créatures avant d’insuffler une âme dans un être de glèbe construit à son image, nommé Adam. Ayant vu que le monde est à présent très-bon, YHWH s’abstient de toute activité, et place Adam ainsi que sa femme Ève dans un jardin des délices qu’ils ont pour tâche de régir en suivant ses prescriptions. Toutefois, ils désobéissent, sont chassés du jardin et condamnés à une vie d’épreuves et de labeur. Leur fils Caïn tue son frère Abel par jalousie et après la naissance d’un troisième fils à l’image d’Adam, ainsi que d’autres fils et filles qui font à leur tour des enfants, l’humanité oublie YHWH Elohim ainsi que sa loi.

Leur dévoiement corrompt le monde qui est détruit par le Déluge puis reconstruit mais les descendants de la famille rescapée persistent dans la rébellion et l’idolâtrie jusqu’à ce qu’Abram l’Hébreu, un pâtre originaire d’Ur, quitte son foyer pour se rendre dans le pays de Canaan à l’appel de YHWH Elohim.

Arrivé dans un pays dominé par les Cananéens, il érige des autels à la gloire de l’entité qui s’est révélée à lui, et une alliance — ce terme qui traduit l’hébreu brit, a été rendu en grec par διαθήκη diathếkê dont le sens secondaire de « testament » a conduit à l’appellation chrétienne du Tanakh, « Ancien Testament »[7],[8] — est établie entre les deux partis, scellée par la circoncision du pâtre ainsi que des mâles de sa maison : s’il marche dans les voies de YHWH, Abram, renommé Abraham, connaîtra la bénédiction en toutes choses ainsi qu’une descendance populeuse qui habitera la terre foulée par le nomade. Les premières promesses se réalisent quelques générations plus tard mais la descendance de ses douze arrière-petits-fils, fils de Jacob dit Israël, devient si importante que le roi du pays d’Égypte où ils sont descendus à la suite d’une famine, réduit les Hébreux en esclavage pour se prémunir de toute velléité de domination ou de révolte.

Les siècles passent, jusqu’à ce qu'YHWH Elohim, se souvenant de l’alliance contractée avec Abraham, Isaac et Jacob, intervienne directement pour faire sortir les Hébreux d’Égypte et les mener à travers le désert sur la terre qu’il avait promise à leurs ancêtres, pour autant qu’ils respectent sa loi qu’il leur révèle sur le mont Sinaï. Ils y manquent toutefois à plusieurs reprises, et ce dès la révélation: alors que Moïse, choisi par YHWH pour les guider, reçoit les instructions pour la construction du Tabernacle où l'entité qui a créé le monde et ne s'y trouve pas contenue, entend séjourner, des Israélites se construisent un veau d’or. Parvenus sur la terre de Canaan au terme de quarante ans d’errance en conséquence de leur rétivité, ils trouvent un pays occupé par sept nations païennes qui n’ont nullement l’intention de s’en retirer.

À Moïse et son aide de camp Josué succèdent les Juges, chefs tribaux mandés par YHWH pour mener le peuple à la victoire, pour autant qu’il respecte la loi divine et ne succombe pas à l’idolâtrie. Las, les enfants d’Israël retombent souvent dans leurs travers et, faisant face à des menaces de plus en plus importantes, choisissent de se donner des rois : Saül le Benjaminite engrange les premières victoires significatives sur l’ennemi philistin et amalécite mais il ne respecte pas la loi de YHWH Elohim et est remplacé par David, oint de YHWH. Le roi David est le premier à unifier sous son règne la terre promise aux ancêtres qu’il dirige depuis la ville de Jérusalem mais il revient à son fils Salomon d’y ériger le temple où YHWH élit domicile. Cependant, le roi ne parvient pas à réprimer le mécontentement du peuple épuisé par les impôts et à sa mort, le royaume unifié éclate en deux monarchies rivales, Israël et Juda ; la première, plus influente régionalement connaît une succession de coups d’états et se complaît dans l’idolâtrie malgré les avertissements répétés des prophètes tandis que la seconde, régentée par la maison de David, produit encore occasionnellement des rois qui font le bien aux yeux de YHWH. Elle survivra donc à la conquête assyrienne qui détruit le royaume d’Israël mais succombe moins de deux siècles plus tard sous l’assaut de Babylone. Quelque 70 ans plus tard, une poignée de Judéens se voit autorisée par l’édit de Cyrus à remonter de Babylone pour bâtir un second temple à Jérusalem sur les ruines du premier, promulguant une nouvelle fois l’allégeance du peuple d’Israël à la loi de YHWH. Ces Judéens entendent se distinguer des Samaritains, un peuple se disant israélite qui possède sa propre version concurrente de l’histoire biblique. Désormais sans roi ni royaume, les Judéens attendent aussi que vienne le roi-oint de la maison de David, qui rétablira leur splendeur et amènera le royaume des cieux sur terre, annonçant la fin des temps de ce monde pour un monde plus parfait encore que celui de la création, où les morts reviendront à la vie pour le jugement dernier, qui décidera pour les uns de la vie éternelle, et pour les autres de l'opprobre éternelle.

Inconditionnellement accepté jusqu’à l’ère moderne, le modèle biblique est sévèrement critiqué depuis lors. Pour l’école historique dite minimaliste qui n'accepte de la Bible que ce qui peut être corroboré par des preuves matérielles, les Israélites ne sont pas les descendants d’une famille nombreuse mais un groupe hétérogène de Cananéens aux origines diverses (les Benjaminites seraient issus des Beni Yamina de Mésopotamie[9] tandis que les Danites, présentés par la Bible comme l'une des tribus nordistes d'Israël, proviendraient des Denyen, l’un des peuples de la mer qui compte aussi les Philistins combattus par le roi David[10]) qui s’inventent une sortie d’Égypte et d’autres mythes pour se forger une identité nationale. Bien que leurs ressemblances culturelles les distinguent des Ammonites ou des Édomites, chacun n’en aurait pas moins parlé son propre dialecte et honoré sa propre divinité, les tribus du sud vénérant YHWH tandis que le nord aurait aussi adoré El. Si l’existence de David semble attestée par la stèle de Mesha, il n’en est pas de même pour le royaume unifié, considéré lui aussi comme un mythe ultérieur. Selon cette école, les premiers livres de la Bible sont en effet rédigés à une période tardive de l’histoire d’Israël, lorsque le royaume rupestre de Juda prend son essor à la suite de la disparition du voisin autrefois prospère, le royaume d’Israël qu’a renversé l’Assyrie. Reprenant nombre de mythes et lois du Proche Orient pour les attribuer au seul YHWH, les auteurs de ces livres veulent propager le yahwisme, expliquant la survie de Juda non par la capitulation du roi Ézéchias mais par sa dévotion envers YHWH qui aurait dépêché un ange chargé de mettre à mort les chefs de campagne assyriens.

La Bible aurait ainsi permis de fédérer ces ethnies disparates autour d'un seul dieu et surtout d'un seul roi, Josias, le roi-oint de la maison de David, qui réunirait en lui les qualités des héros légendaires de la Bible. Cependant, le message biblique triomphant du VIIe siècle av. J.-C., qui anticipe et prépare le peuple au triomphe de Josias, est remplacé après la mort de ce dernier par un récit plus prudent, moins soucieux de victoires que de préservation de l’identité nationale en cas de défaite. La confiance dans le dieu qui décide de toutes les affaires du monde et les a élevés parmi les nations pour propager sa loi, permet aux Judéens exilés à Babylone d’échapper au sort promis aux nations vaincues, l’assimilation dans celle du vainqueur. Mus par ces mythes, les Judéens revenus sur la terre de leurs ancêtres se séparent de leurs femmes étrangères et des Samaritains, affirmant que ceux-ci ne descendent pas des Israélites du nord comme ils l'avancent mais de païens déportés par les Assyriens dans le cadre de leur politique de remplacement des populations. Ils mènent en outre une campagne sans merci contre l’idolâtrie, parvenant in fine à reconstruire un temple qui n’est qu’une pâle imitation du premier mais leur permet de croire à la rédemption.

Judaïsme antique

modifierLe terme Ioudaismos apparaît pour la première fois dans le deuxième livre des Maccabées, rédigé au IIe siècle av. J.-C. pour retracer l’histoire du conflit entre des Judéens et Antiochus IV des Séleucides, qui a voulu supprimer les mœurs judéennes. Généralement traduit par « judaïsme » et compris comme « la doctrine religieuse des Juifs », il vient en fait s’opposer à l’hellenismos, un mouvement d’assimilation des Judéens dans la culture et les valeurs grecques qui sous-entend l’abandon des caractéristiques qui ont distingué jusque-là l’ethnos judéen, comme l’abhorration de la nudité, la circoncision ou l’abstention de manger du porc. De fait, « jusqu’au IVe – Ve siècle, les Judéens sont compris comme un groupe ethnique comparable à d’autres groupes ethniques avec leur dieu, leur loi et leur temple, et non pas comme les fidèles d’une “religion” »[11]. Le temple a en outre une place moins centralisatrice que l’ethnicité puisque les Juifs de Yeb inaugurent leur propre temple à YHW (sic) sans cesser d’être considérés comme Judéens et bien que leurs pratiques soient critiquées.

Sur le plan des idées, l’ère du Second Temple est l’une des plus morcelées de l’histoire du judaïsme. Flavius Josèphe, un Juif romanisé qui raconte le judaïsme du Ier siècle à son lectorat romain, fait état de « quatre philosophies » qui prédominent dans le paysage intellectuel de son temps : les pharisiens, au nombre de six-mille tout au plus selon Josèphe, sont proches du peuple et lui ont transmis « certaines règles qu’ils tenaient de leurs pères, qui ne sont pas écrites dans les lois de Moïse »[12] ; ils suivent des règles de pureté imposées aux prêtres et ont une grande influence parmi leurs nombreux disciples. Les sadducéens sont des prêtres pour la plupart riches et proches du pouvoir ; ils « considèrent que seules devraient être tenues pour valables les règles qui [sont écrites dans les lois de Moïse] et que celles qui sont reçues par la tradition des pères n'ont pas à être observées »[12], s’autorisant une grande liberté d’interprétation sur les questions qui ne sont pas traitées par les textes et partisans d’un rapprochement avec la civilisation hellénistique. Les esséniens vivent en communautés consacrées à l'ascèse, sont volontairement pauvres, pratiquent l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde, y compris — pour certains groupes — le célibat ; ils se livrent principalement à une lecture divinatoire des textes, attendant ardemment le messie. La quatrième philosophie, à laquelle Josèphe ne consacre que quelques lignes, s’accorde dans les grandes lignes avec l’idéologie pharisienne mais exalte la liberté nationale, qu’elle entend faire venir par les armes. Il apparaît des écrits de Josèphe que ces courants ainsi que les sectes baptistes, gnostiques et autres Thérapeutes représentent autant de courants minoritaires, et que la majorité des Judéens adhère à un ancien « mouvement synagogal » qui accueille toutes sortes de Juifs en son sein, se fondant sur l’ethnicité davantage que sur les croyances[13],[14]. De cette diversification résulte une littérature extrêmement variée qui va des livres des Maccabées au genre apocalyptique, des Antiquités judaïques aux Antiquités bibliques ou encore du Siracide aux écrits retrouvés dans les grottes de Qumran. À ces écrits dont les originaux hébraïques ou araméens ont disparu, s'ajoute une florissante littérature en langue grecque, principalement représentée par les œuvres de Philon d’Alexandrie auxquelles elle ne se réduit toutefois pas. Cette diversité se retrouve aussi dans de nombreuses synagogues où les fresques multicolores aux motifs parfois inspirés des mythes païens, tranchent singulièrement avec la stricte interdiction des images qui prévaudra ultérieurement.

La chute du second temple à l’issue de la révolte juive contre Rome, cause un profond traumatisme à travers les communautés judéennes de par le monde. Des catastrophes majeures comme l’éruption du Vésuve qui ensevelit Pompéi sont perçues comme annonciatrices de la fin des temps promise par la Bible et les apocalypses mais celle-ci ne vient pas et seuls deux mouvements ancrés dans le judaïsme conçoivent une continuité viable sans le temple : d’une part, le judaïsme rabbinique, héritier du judaïsme pharisien et représenté par Yohanan ben Zakkaï, disciple des grands maîtres Hillel et Shammaï, qui transfère le Sanhédrin dans la ville de Yavné et enseigne que le temple promis par les prophéties est à venir, remplaçant le culte du temple par celui de la prière en attendant la venue du messie ; d’autre part, le christianisme qui reconnaît en Jésus de Nazareth le messie, et juge le temple superflu puisqu’il se trouverait selon ses enseignements en tout homme.

Les partisans de ces deux mouvements devenus dominants « vont se considérer comme un peuple, renvoyant dos à dos la manière d’être judéen et d’être grec », chacun se proclamant le « véritable Israël » en rejetant radicalement l’autre. Chacun constitue son canon littéraire, affirme progressivement sa doctrine et élabore son hérésiologie. Pris entre ces feux, le judaïsme synagogal disparaît progressivement, en rejoignant l’un ou l’autre de ces mouvements[13]. Au IIe siècle, profitant d’une accalmie politique, Juda Hanassi, président du Sanhédrin, compile les traditions orales sur la loi en six ordres comportant 63 traités, canonisant de fait la loi orale sous le nom de Mishna. Des compilations accessoires apparaissent, comme la Tossefta, les Mekhiltaot et d’autres ouvrages constituant la couche la plus ancienne de la littérature du Midrash.

Dans son Histoire romaine (rédigée en grec), XXXVII, 17[15], l'historien et consul Dion Cassius (v. 155 - ap. 235) décrit avec simplicité les Juifs (certains convertis) de Judée de son temps :

« Je ne connais pas l'origine (du) nom (Juif) ; mais il s'applique à d'autres hommes qui ont adopté les institutions de ce peuple, quoiqu'ils lui soient étrangers. Il y a des Juifs même parmi les Romains : souvent arrêtés dans leur développement, ils se sont néanmoins accrus au point qu'ils ont obtenu la liberté de vivre d'après leurs lois. Ils sont séparés du reste des hommes par toutes les habitudes de la vie ; mais surtout parce ils n'honorent aucun dieu des autres peuples ; ils n'en reconnaissent qu'un qui leur est propre et qu'ils adorent avec ferveur. Jamais il n'y eut aucune statue à Jérusalem : ils regardent ce dieu comme un être ineffable, invisible, et ils célèbrent son culte avec un zèle qu'on ne trouve point chez les autres hommes. Ils lui ont érigé un temple très vaste et très beau, mais qui n'est ni fermé ni couvert. De plus, ils lui ont consacré le jour de Saturne : ce jour-là ils se livrent à de nombreuses pratiques qui ne sont usitées que chez eux, et ils s'abstiennent de tout travail sérieux »

Le judaïsme rabbinique qui se développe d’une part dans les académies de Galilée et d’autre part dans le centre babylonien qui n’a jamais périclité après le retour à Sion, émerge comme le représentant principal voire exclusif du judaïsme, tandis que les apôtres du christianisme ont choisi d’abandonner les pratiques juives[16] et reconnaissant Jésus comme émanation divine, accusent les Juifs qui l’ont rejeté de sa mort (première épître aux Thessaloniciens 2:14-16).

Judaïsme médiéval

modifierSous la domination byzantine, la Palestine voit sa population juive décroître. Les grandes institutions rabbiniques sont spécifiquement ciblées, et le Sanhédrin qui décrétait le début du mois et l’ordination de nouveaux rabbins, s’affaiblit avant de disparaître. Les rabbins galiléens, reprenant à leur compte le précédent de Juda Hanassi, rassemblent à la hâte leurs commentaires des traités de la Mishna dans ce qu’on appellera le Talmud de Jérusalem. Celui-ci influence les communautés voisines comme l’Égypte et lointaines comme l’Italie, ainsi que les Juifs de l’Empire romain d’Orient de langue yévanique.

De leur côté, les rabbins de Babylonie se livrent à leurs propres interprétations de la Mishna dans une atmosphère relativement plus sereine et complètent le Talmud de Babylone deux siècles plus tard. Leur Talmud s’approfondit particulièrement sur les questions de droit civil, et se désintéresse relativement des lois agricoles, de culte ou de pureté rituelle qui ne se posent pas entre le Tigre et l’Euphrate. Il semble avoir fait l’objet d’un processus d’édition plus élaboré que son pendant galiléen et aux arrêts rabbiniques sont adjointes les discussions qui ont permis d’y arriver ainsi qu’un abondant matériau non-légalistique qui met celui-ci en lumière.

La période des gueonim, correspondant à peu près à la première ère de domination musulmane du Moyen-Orient, s’accompagne de profonds changements dans le judaïsme : bien que terre d’exil, Babylone a pris la préséance sur la terre d’Israël, et la conquête arabo-musulmane, qui permet aux deux centres de prospérer, n’inverse pas la tendance. Arguant de l’impact de siècles de persécutions chrétiennes sur les coutumes des « Juifs de l’ouest », les gueonim de Babylone et leurs soutiens encouragent activement leur abandon ; ils imposent si bien le Talmud de Babylone que celui de Jérusalem tombe en désuétude, et des pans entiers de cette somme rabbinique disparaissent jusqu’à ce jour. Les académies de Babylonie souhaitent en outre fédérer les pratiques alors que le Talmud de Jérusalem prônait l’autonomie locale en la matière. L’hégémonie des rabbins est cependant disputée par des mouvements dissidents dont le judaïsme karaïte au IXe siècle. Ce mouvement qui s’illustre principalement par des commentaires bibliques rédigés à l’aune de la grammaire et de la raison, sans mentionner dans la plupart des cas les traditions rabbiniques sinon pour les critiquer, aurait séduit à son apogée près de la moitié des communautés juives d’Orient. Le judaïsme rabbinique se voit également menacé par l’assimilation des Juifs aisés de Bagdad dans la civilisation arabo-musulmane. Il se trouve cependant un champion en la personne de Saadia Gaon, qui entreprend de démontrer que les rabbins sont les seuls représentants légitimes du judaïsme d’une part, et qu’un judaïsme fidèle à ses préceptes est en parfaite adéquation avec les domaines de la culture arabo-musulmane d’autre part. Auteur d’une œuvre abondante et variée qui touche au profane, il annonce une ère d’excellence juive dans ces domaines qui vont de la poésie et la philologie à la philosophie juive. Il est aussi l’un des premiers auteurs de monographies juives, genre dans lequel excelleront les deux derniers gueonim majeurs de la période, Sherira bar Hanina et son fils Hayy.

Le déclin des académies babyloniennes au profit de communautés indépendantes, ouvre une nouvelle ère dans l’histoire du judaïsme : elle voit l’essor de deux centres situés aux confins du monde juif, nommés Sefarad et Ashkenaz d’après Abdée 1:20 et Genèse 10:3 respectivement. La communauté séfarade, héritière des savoirs orientaux, s’épanouit dans l’ancienne Ibérie où les conflits entre chrétiens et musulmans permettent aux Juifs d’exister hors des marges de la société. La communauté ashkénaze, établie dans les terres que le christianisme n’a pas encore entièrement conquises et connaissant elle aussi un certain essor sous les rois carolingiens, n’atteint pas un tel degré de raffinement mais elle produit nombre d’érudits dont Guershom de Mayence et Salomon de Troyes, dit Rachi qui produisent des commentaires fondamentaux pour la transmission et l’intelligence du Talmud de Babylone — contrairement aux réponses et traités des gueonim qui rebutent les gens simples, les kountressim (« carnets ») des fondateurs du judaïsme ashkénaze sont des commentaires suivis écrits dans un langage accessible, qui visent à aplanir plutôt que soulever les difficultés, et suppriment au mieux les non-dits. Rachi est plus connu encore pour son commentaire sur la Bible qui entend suivre le sens obvie du texte mais ne se prive pas pour ce faire de puiser abondamment dans la littérature du Midrash que le maître réagence à sa convenance. Bien qu’Abraham ibn Ezra et d’autres érudits séfarades se montrent supérieurs à Rachi en matière de philologie, c’est le rabbin champenois qui s’impose comme l’exégète de référence dont le commentaire connaîtra plus de cent supercommentaires, influencera le monde chrétien et figure dans toutes les éditions hébraïques courantes du Pentateuque.

Un siècle plus tard, Moïse Maïmonide, qui ne connaît pas les travaux des rabbins d’Ashkenaz, entend parer aux problèmes qui se sont posés à eux mais alors que les savants de la vallée du Rhin privilégiaient l’interprétation du texte, le maître cordouan qui finira sa vie à Fostat après être passé par le Maroc et la terre d’Israël, tend à la simplification et à la systématisation — il produit d’abord le Kitab al-Siraj, commentaire de la Mishna écrit en judéo-arabe où il indique laconiquement la loi à suivre, sans mentionner ses sources ni les opinions divergentes, puis le Mishné Torah rédigé en hébreu où il entend résumer les lois de la même manière, suivant cette fois la liste des 613 commandements contenus selon la tradition rabbinique dans la Torah. Maïmonide agrémente en outre ses écrits de nombreuses introductions où il s’étend longuement sur des points de doctrine ou de morale, énonçant dans l’introduction au dernier chapitre du traité Sanhédrin treize catégories d’hérésie qui excluent celui qui les professent du judaïsme, et formulant de la sorte ce qu’il faut considérer comme les premiers articles de foi du judaïsme. Son troisième classique, Dalālat al-ḥā’irīn, est rédigé à l’intention d’un disciple porté sur la spéculation philosophique et désireux de la réconcilier avec son judaïsme. Dans cette œuvre, considérée à ce jour comme le summum en matière de philosophie juive, Maïmonide affirme notamment que Dieu n’est pas connaissable par l’intelligence, ni saisissable par la sensibilité, et que rien ne peut en être dit[17] ; que le monde créé par Dieu est en revanche régi par les lois décrites dans le système d’Aristote, et donc entièrement accessibles à l’intellect (après avoir exposé la doctrine d’Aristote sur le monde incréé, Maïmonide conclut qu’il n’existe aucun argument rationnel à même de l’infirmer et qu’il faut s’en remettre en la matière à la seule croyance en la révélation) ; que les miracles et prophéties bibliques — en particulier la résurrection matérielle des corps annoncée par Ezéchiel et Daniel — sont des allégories destinées à l’intelligence déficiente du vulgaire qui ne pourrait concevoir ces lois autrement. L’érudit comprendra en revanche que le monde continuera selon son usage aux temps messianiques, et que seuls changeront les rapports des nations à Israël ; le roi-messie sera un roi juste et instruit, rendant la justice et destiné comme toute chair à mourir. Débordant la simple théologie juive, ce livre aura le plus grand retentissement dans et hors du judaïsme.

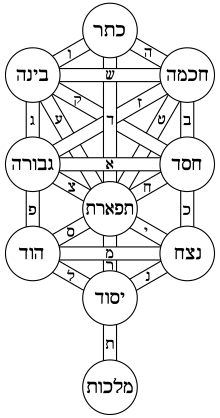

Tandis que l’enseignement de Rachi et des Tossafistes qui poursuivent son œuvre pénètrent sans trop de difficultés l’Europe et dans une moindre mesure l’Orient, celui de Maïmonide divise. Sur le plan des lois, on lui reproche d’avoir énoncé la loi selon sa propre opinion, et de vouloir ce faisant se substituer aux mille ans qui l’ont précédé ; c’est pourquoi les Quatre Piliers de la Loi de Jacob ben Asher, héritier des traditions ashkénazes et séfarades, lui seront préférés alors qu’il se limite aux questions pratiques. Sur le plan des idées, son rationalisme triomphant, poussé encore plus loin par les adeptes juifs de l’averroïsme, menace les fondements du judaïsme lorsqu’il est manié par des esprits peu expérimentés. Moïse Nahmanide qui tente de concilier les différents partis, ne peut suivre Maïmonide jusqu’au bout de ses raisonnements car il a été initié, contrairement à son prédécesseur, à des doctrines ésotériques reçues par transmission (« kabbale ») maintenue secrète depuis le second Temple. Selon Isaac l'Aveugle, l’un des premiers maîtres connus de cette Kabbale, une « faille » aurait atteint Dieu, et « les malheurs de l’histoire, les désastres, les catastrophes collectives et individuelles ont pour origine cette sorte de brèche, de pgam (de dommage), à l’intérieur de la divinité »[18]. Les kabbalistes œuvrent à la réparation de cette « faille » dans la mesure du possible, « comme des ingénieurs manient une machine sophistiquée »[18]. Il faut pour cela travailler sur le langage lui-même (non la diction mais la récitation de lettres selon un certain ordre et leurs permutations — la Kabbale enseigne ainsi que la Torah entière est un nom divin, fragmenté en mots du fait des limitations humaines). Un principe qui requiert une méthode de pensée, attentive au langage et à tout ce qui émane du langage : les rêves, les songes éveillés, les extases, des transports mystiques, etc. La mystique des kabbalistes dont Nahmanide se refuse donc, sans être forcément anti-rationaliste, à confondre le dieu d’Israël et la Raison.

La dispute s’envenime après sa mort et son disciple Salomon ben Adret, maître de Jacob ben Asher, proclame l’anathème sur quiconque se livrerait à la spéculation philosophique avant l’âge mûr. D’autre part, les controverses entre maïmonidiens et kabbalistes empêchent de fait la formation d’une religion juive.

Philosophie et kabbale proclament toutes deux la fondamentalité des prescriptions émanant de la Bible comme des rabbins mais celles-ci perdent leur signification quand on les accomplit sans éprouver intimement, intellectuellement et corporellement, ce qu’elles recouvrent »[18]. Cette conception prend une force particulière avec les persécutions anti-juives qui débutent en Espagne en 1391, et le Zohar apparaît comme l’arme essentielle de la résistance juive face à la persécution[19].

Judaïsme moderne

modifierL'étude de la Kabbale atteint son apogée avec l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492. Une communauté de réfugiés fonde un centre à Safed autour de Moïse Cordovero et Isaac Louria. L'un des membres de ce cercle, Joseph Caro, soucieux de préserver la tradition séfarade, rédige un commentaire aux Quatre Piliers, qu'il abrège à l'intention des non-érudits sous le nom de la Table Dressée. Le succès fulgurant de cet ouvrage dans les communautés séfarades ainsi que dans les communautés ashkénazes après l'adjonction de la Nappe par Moïse Isserlès, marque la fin de l'ère des Rishonim et le début de celle des Aharonim qui dure jusqu'à ce jour.

Cette ère est moins créative que la précédente car la Table et la Nappe font dorénavant figure d'autorités pratiquement incontestables, sur lesquelles on ne peut dans la plupart des cas que gloser. Elle s'accompagne en revanche de bouleversements culturels, identitaires et politiques.

La ferveur kabbalistique mène de nombreux juifs à reconnaître le messie en la personne d'un kabbaliste grec nommé Sabbataï Zevi. Celui-ci entraîne ses disciples jusqu'à l'apostasie lorsqu'il se convertit à l'islam, et l'un de ses disciples, Jacob Frank, connaîtra le même parcours, tentant avec sa suite de faire venir le messie par la débauche avant de se convertir au catholicisme. C'est dans ce contexte, auquel s'ajoutent d'autres massacres et persécutions en Europe de l'Est, que naît l'opposition entre Juifs adeptes d'un ritualisme sourcilleux, emmenés par Eliyahou ben Shlomo Zalman et concentrés pour la plupart en Lituanie, et Juifs adeptes d'une Kabbale reformulée par Israël ben Eliezer et axée principalement sur la piété.

C'est dans ce contexte aussi que naît une réponse autrement radicale au judaïsme. À Amsterdam, où de nombreux Juifs ont pu revenir ouvertement à leur judaïsme après avoir dû vivre comme des chrétiens, Baruch Spinoza publie le Traité théologico-politique en 1670. Celui qui apparaît encore comme « le fruit d'une judéité biologique plutôt que religieuse », s'en prend aux fondements du judaïsme, affirmant que la philosophie doit être maintenue distincte de la théologie et que la Bible ne doit être interprétée qu'à la lueur de la Bible. Tenue pour un texte révélé, la Torah est pour Spinoza « en partie imparfaite, corrompue, erronée, et inconsistante avec elle-même » ; de plus, elle n'avait de validité que pour l'antique peuple d'Israël et ne donne aucune autorité à quelque clergé qui soit. Alors que la survivance des Juifs à travers les âges était perçue comme un miracle ainsi que la preuve de leur élection, Spinoza l'explique par la conjonction de haine à l'encontre des Juifs avec leur propres tendances séparatistes.

Excommunié de la communauté juive, et prenant personnellement des positions hostiles à la religion (tout en prônant la liberté de pensée et de culte), Spinoza aurait, selon des commentateurs ultérieurs, pratiqué la continuité au-delà de la rupture[20],[21],[22] ; beaucoup veulent voir en lui le fondateur d'un judaïsme laïc, divorcé de la loi et de la Bible mais entendant se situer dans la tradition culturelle juive.

Un peu plus d'un demi-siècle plus tard, Moïse Mendelssohn tente de concilier judaïsme et philosophie des Lumières. Bien que lui-même pratiquant, la Haskala qu'il propose aura généralement pour effet d'accentuer les conflits entre l'identité juive et la volonté de s'assimiler aux nations environnantes. Poussée à l'extrême, cette velléité conduira de nombreux Juifs à quitter le judaïsme sans forcément renier leurs origines, voire en les claironnant à l'occasion. Chez d'autres, la volonté d'être « Juifs chez eux, citoyens au dehors » conduit à la dichotomie concrétisée en France avec la naissance du « citoyen français de confession mosaïque » ou « israélite » (la langue française distingue même entre les Juifs, « auxquels il faut tout refuser en tant que nation », et les citoyens français « de confession mosaïque », auxquels il faut tout accorder en tant que citoyens). Beaucoup de ceux qui désirent demeurer fidèles à cette « religion », n'en demandent pas moins une réforme des pratiques et taxent ceux qui la refusent du sobriquet d'« orthodoxes ». Ce terme, très généralisateur, recouvre les Juifs « ultra-orthodoxes », qui se manifestent par leur rejet marqué de la modernité, et les « néo-orthodoxes », alors fortement minoritaires, qui veulent concilier judaïsme et citoyenneté, collaborant même à l'occasion avec les institutions de la science du judaïsme. De surcroît, un mouvement se voulant mitoyen entre l'orthodoxie et la réforme voit le jour en Prusse, entendant perpétuer un judaïsme compris comme tributaire d'une histoire en mouvement plutôt que figé dans l'attente du messie et de la restauration du temple à Jérusalem.

Le « judaïsme déjudaïsé » hérité des Lumières juives, influera considérablement sur l'histoire du monde et des idées — c'est en s'appuyant sur le message social des prophètes, que des Juifs se lancent à corps perdu dans la révolution pour la fondation d'une humanité internationale où tous les individus seraient égaux. C'est un autre messianisme laïcisé qui pousse des Juifs, s'appuyant sur de très honorables références rabbiniques, à rebâtir un foyer national sur la terre dont le judaïsme est issu (une fraction de ce mouvement, emmenée par le rabbin Abraham Isaac Kook, entend le faire dans le cadre de la tradition juive mais elle est minoritaire). C'est en réaction à ces mouvements que se constitue un mouvement réclamant pour les Juifs d'Europe orientale une autonomie culturelle. D'aucuns affirment voir la prégnance du judaïsme chez des grandes figures « juives déjudaïsées » : Henri Bergson devrait à « l'impulsion du judaïsme » le concept fondamental de « dynamique » dans sa philosophie[23], la psychanalyse de Sigmund Freud serait une version « consciemment ou inconsciemment » laïcisée du mysticisme juif[24], et le postulat de Jacques Derrida — « il n'est rien en dehors du texte » — serait le pendant d'« il n'est rien en dehors de la Torah » formulé par le kabbaliste italien du XIIIe siècle, Ménahem Recanati[25].

L'élimination ciblée et rationalisée des Juifs, réalisée à grande échelle en usant de concepts et procédés généralement réservés à la sphère industrielle, provoque une crise sans précédent dans le judaïsme, toutes tendances et milieux confondus. Elle ébranle les certitudes de ceux qui croyaient en la providence divine comme de ceux qui croyaient en l'homme et la civilisation. En outre, hormis les communautés réduites en cendres, beaucoup sont détruites au-delà de toute possibilité de réparation ; les politiques de déjudaïsation assumées dans le bloc communiste, la volonté du sionisme de se poser en rupture avec le judaïsme dont il est issu, le melting-pot prôné et voulu par de nombreux survivants aux États-Unis, le faible taux de naissance, et les mariages en dehors du judaïsme, continuent à accentuer la rupture entre Juifs et judaïsme, au point que Jean-Paul Sartre peut estimer que rien ne distingue un Juif d'un non-Juif fors le regard porté sur lui par l'antisémite, et qu'Alain Finkielkraut reconnaît son judaïsme comme la somme de ce qu'il n'est pas. C'est dans ce contexte qu'œuvrent plusieurs penseurs d'après-guerre afin de reconstruire le judaïsme. En France, il s'agit notamment d'André Neher, Emmanuel Levinas et Léon Ashkenazi. Ailleurs, Emil Fackenheim, Joseph B. Soloveitchik, Harold Kushner, Avigdor Miller, Zvi Yehouda Kook et d'autres tentent d'apporter diverses réponses aux questions qui taraudent les Juifs après la « Catastrophe », afin de les réconcilier avec leur judaïsme. Les années 1960 voient en outre l'apparition d'un mouvement de « retour au judaïsme » toutes tendances confondues, qui cible tant la génération des survivants que celle de leurs enfants ; le mouvement hassidique Habad, dirigé par Menachem Mendel Schneersohn, s'y distingue particulièrement.

Au vingt-et-unième siècle, le judaïsme est principalement concentré autour de deux pôles, l'État d'Israël et les États-unis tandis que la France représente la communauté la plus populeuse en Europe. Influencé par le libéralisme américain, le judaïsme principalement ashkénaze se définit surtout par rapport à ce libéralisme, du refus total de communautés minoritaires qui vivent entre elles et cultivent la langue propre aux villages d'Europe orientale dont elles sont issues, à la pleine acceptation de Juifs volontiers portés à l'assimilation par le biais des mariages mixtes ou de l'adoption des doctrines politiques courantes. Le judaïsme israélien se double quant à lui d'une dimension politique: aux côtés d'un judaïsme laïc, indifférent voire hostile au fait religieux qui se distingue par son approche de questions nationales, se constituent plusieurs tendances dont chacun s'incarne dans un parti politique.

Littérature juive

modifierLittérature biblique

modifier

La Torah

modifierLe judaïsme est fondé sur la Torah, composée de cinq livres dictés, selon la tradition, à Moïse par YHWH Elohim. Ces livres ont été diversement intitulés ; leur appellation française — Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome — dérive des appellations en usage dans les communautés de langue grecque tandis que les communautés qui ont conservé l'usage liturgique de l'hébreu, les appellent jusqu'à ce jour Bereshit (« Au commencement »), Shemot (« Noms »), Vayiqra (« Il appela »), Bemidbar (« Dans le désert ») et Devarim (« Paroles »).

La Torah relate l'histoire du peuple d'Israël, depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moïse qui a conduit les enfants d'Israël à l'orée du pays de Canaan, sur la rive orientale du Jourdain. Outre la composante narrative, elle comprend les prescriptions divines, transmises aux enfants d'Israël par l'organe de Moïse (sont également considérées comme sanctifiées par la divinité des coutumes ethniques mentionnées dans la Torah, comme l'abstention de consommer le ligament de la hanche). Ces prescriptions comprennent entre autres l'obligation du monothéisme et l'interdiction du polythéisme, l'obligation de le proclamer au lever et au coucher, l'obligation d'observer le jour du chabbat et les jours sanctifiés à YHWH Elohim ainsi que l'interdiction de les profaner, l'obligation d'honorer ses parents et l'interdiction de les frapper ou de les maudire, l'obligation de faire des franges à ses vêtements et l'interdiction de tailler les coins de la chevelure, l'obligation d'épouser la veuve d'un frère mort sans avoir eu d'enfants et l'interdiction de faire souffrir la veuve et l'orphelin, l'attitude à tenir lorsqu'une femme prononce un vœu, de nombreuses règles de pureté ou d'impureté rituelle, l'interdiction de se livrer à des pratiques divinatoires (en particulier la nécromancie), l'obligation de circoncire les nouveau-nés mâles au huitième jour de vie et l'interdiction de faire passer les enfants par le feu, l'obligation de racheter les fils aînés ainsi que les premiers-nés des troupeaux, les lois de l'héritage, la conduite à tenir lorsqu'on ramène des campagnes militaires une prisonnière de grande beauté, l'interdiction de pratiquer des incisions pour les morts, les dîmes sur la récolte et le bétail, l'interdiction des relations avec des parents proches, des personnes de même sexe ou des animaux, l'interdiction pour un homme de revêtir des habits de femme (et réciproquement), les signes qui permettent de distinguer les animaux purs des animaux impurs, etc. La Torah revient à plusieurs reprises sur la rétribution des actes — suivre la voie prescrite par YHWH mène à cheminer (pour ainsi dire) à ses côtés tandis que s'en écarter entraîne malheur et malédictions.

Cependant, la Torah qui prohibe la consommation de bêtes qui n'ont pas été abattues (Exode 22:30), n'indique pas la manière de les tuer, bien qu'elle affirme par ailleurs que « tu pourras tuer de ton gros ou menu bétail… de la manière que je t'ai prescrite » (Deutéronome 12:20-21). D'autres ellipses de ce genre ainsi que des contradictions (p.e. Exode 12:15 qui prescrit un festival des azymes pendant sept jours alors que Nombres 16:8 n'en indique que six), des ambigüités (par exemple sur le référent d'Exode 21:22-23 qui peut être la femme enceinte comme les fœtus qu'elle porte), voire la simple compréhension de nombreux termes à occurrence unique et la bonne récitation d'un texte consonantique non ponctué, dont certaines lettres semblent admettre plusieurs prononciations (ainsi que l'illustrent les noms d'Isaac et Rachel, écrits tous deux avec un het, pharyngal dans le premier cas et vélaire dans le second), démontrent l'existence d'un ensemble de règles et traditions non-écrites aux côtés des cinq livres nécessaires à la bonne intelligence du texte. Cette tradition orale dont il a probablement existé autant de variantes que de manières de la transmettre, est, avec les cinq livres, à l'origine de l'ensemble du corpus littéraire juif ultérieur, tant la littérature prophétique qu'apocalyptique ou apocryphe et jusqu'aux écrits récents. Elle a acquis, comme le souligne Flavius Josèphe, une importance particulière dans le judaïsme pharisien puis rabbinique, pour lesquels elle revêt le caractère d'une véritable Torah orale, reçue par Moïse en même temps que la Torah écrite, et dotée de la même autorité.

Légende : J - document jahviste, E - document élohiste, D - Deutéronomiste, P - document des prêtres, R - Rédacteur ou compilateur final des sources, DH - « Deuteronomic History » : va de Josué à 2 Rois,

*comprend la plupart du Lévitique,

†comprend la plupart du Deutéronome.

Toutefois, pour la critique biblique, ces incongruïtés ainsi que des répétitions (p.e. un récit où la femme d'un patriarche est présentée par celui-ci comme sa sœur afin qu'il ait la vie sauve, apparaît en Genèse 12, 20 et 26) sont la preuve que la Torah, présentée dans la tradition comme livre d'un seul auteur, a été écrite par plusieurs mains voire plusieurs groupes dont l'idéologie pouvait être différente. L'hypothèse documentaire classique proposée Julius Wellhausen au XIXe siècle suggérait l'existence de quatre sources — Le document J proviendrait des scribes du royaume de Juda qui auraient appelé leur dieu Jahve, E viendrait du nord où l'on honorait Elohim, P serait le document des prêtres qui se souciaient surtout des listes généalogiques ainsi que des lois rituelles et D serait représenté par le Deutéronome, écrit selon Wellhausen par la cour du roi Josias et présenté comme un livre de la loi redécouvert par le prêtre Hilkiya. L'analyse littéraire pratiquée par Robert Alter considère, sans remettre en cause l'hypothèse d'une composition à partir de plusieurs sources, que le texte de la Bible est d'une grande cohérence narrative, et que les contradictions et répétitions du texte sont voulues. Selon Roland Meynet, elles résultent d'une rhétorique sémitique qui admet une multiplicité de significations pour faire passer son message tandis que pour Yaïr Zakovitch, elles sont le produit d'une compétition entre traditions orales concurrentes ; les textes auraient ainsi évolué au gré des besoins de la société judéenne avant d'avoir reçu leur forme « canonique » tandis que les traditions « rejetées » ressurgiraient sous une forme plus ou moins conservée dans des écrits « périphériques » (p.e. Genèse 25:26, « central » dans la tradition juive, dérive le nom de Jacob du « talon » de son frère que tient le second jumeau lorsqu'il émerge du ventre de sa mère tandis que le livre d'Osée, plus « périphérique », l'explique comme Genèse 27:36 par une « supplantation », moins élogieuse car elle sous-entend une mesure de tricherie : « dès le sein maternel, il supplanta son frère ») ou « ultérieurs », dont les apocryphes ou le Midrash voire la Bible chrétienne et le Coran.

Les livres prophétiques

modifierLa section prophétique de la Bible hébraïque comprend trois corpus : le premier va du livre de Josué à celui des Rois et fait directement suite à la Torah, relatant la conquête du pays de Canaan par les enfants d'Israël, l'établissement d'une royauté, le schisme entre les royaumes d'Israël et de Juda, et leurs destructions à quelque cent cinquante ans d'intervalle ; des prophètes y jouent un rôle majeur comme Samuel, le dernier des Juges qui oint le roi David, Nathan et Gad, prophètes de la cour royale, Élie qui part en campagne contre les cultes phéniciens dans le nord ou son successeur Élisée qui oint le roi Ben Hadad d'Aram ainsi que Jéhu d'Israël. Le second comprend les écrits de trois prophètes majeurs, Isaïe prophétisant au VIIIe siècle av. J.-C. lorsque Juda est menacé par la destruction assyrienne, Jérémie deux siècles plus tard lorsque Juda tombe sous l'assaut de Babylone et Ezéchiel lorsque les Judéens déportés en Babylonie désespèrent de la rédemption. Le troisième est un recueil de douze petits livres prophétiques couvrant ces différentes époques (certains ne peuvent être précisément datés) jusqu'au retour des exilés à Sion.

Les prophètes et prophétesses sont des personnes sur lesquelles repose l'esprit divin. Leur mission est de rapporter les messages divins reçus au cours de visions imagées, lesquelles dévoilent occasionnellement l'avenir qui attend leurs auditeurs. On vient les trouver pour recevoir leur guidance ou leur confirmation, comme Houldah chargée d'authentifier le livre découvert par Hilkiya. Certains, en particulier Élie et Élisée, peuvent réaliser des prodiges miraculeux, faisant descendre les feux des cieux, ouvrant les eaux ou ramenant les morts à la vie. D'autres, comme Isaïe et surtout Ézéchiel, décrivent leurs visions de la divinité et du cortège de créatures célestes qui l'entourent. Visions et miracles ne sont cependant que les véhicules du message proprement dit, savoir l'adhésion à la loi divine : dût Israël s'en écarter et le malheur s'abattra à plus ou moins court terme sur le peuple.

Les prophètes se distinguent cependant en fustigeant tant les écarts à l'observance qu'une observance cérémonielle, dépourvue de fondement éthique ou moral. YHWH étant juste, le peuple choisi par YHWH doit l'être également, chacun devant faire bénéficier les faibles de sa providence ou tout au moins de son assistance, avoir la frivolité en horreur et se comporter selon ce qu'il est dit dans la Torah.

Pour la tradition juive qui voit dans la Bible une restitution historique fidèle du parcours d'Israël, les prophètes font naturellement suite à la Torah, qu'ils viennent commenter et mettre en pratique. Pour la critique biblique et en particulier l'hypothèse de Wellhausen qui attribue à la Torah une date de rédaction tardive, les écrits prophétiques sont antérieurs à la Torah dont ils seraient la source ou puiseraient à une source commune. Se fondant sur les nombreuses similarités stylistiques, en particulier les corrections de lecture entre le livre de Jérémie et le Deutéronome, des chercheurs attribuent au prophète lui-même ou à son secrétaire la rédaction des deux ouvrages. Cependant, une analyse linguistique, qui suggère fortement la présence de plusieurs auteurs au sein du livre attribué à Isaïe, fait ressortir l'ancienneté du langage employé dans la Torah par rapport aux livres prophétiques.

Les écrits

modifierLa dernière section de la Bible hébraïque comprend un ensemble plus disparate de textes qui ne se résument pas à l'hagiographie, dont les Psaumes, Proverbes et Cantique des cantiques qui comprennent des prières, maximes et poèmes populaires parmi les Judéens, l'Ecclésiaste attribué au « fils de David, roi à Jérusalem », le livre de Ruth qui se tient « à l'époque où jugeaient les Juges », le livre de Job au contexte plus flou, les Lamentations lors de la chute du premier temple, les livres d'Esther et Daniel qui ont pour cadre l'exil en Babylonie et en Perse, ceux d'Ezra et Néhémie qui décrivent le retour des Judéens à Sion, et les Chroniques qui récapitulent la Bible depuis les générations d'Adam jusqu'à l'édit de Cyrus.

De tous les livres du Tanakh, les Écrits sont considérés comme de moindre niveau de sainteté, et ils sont parmi les derniers à être intégrés dans le canon biblique (ainsi, Flavius Josèphe dénombre vingt-deux livres dans le Tanakh alors qu'il en contient actuellement vingt-quatre). Les Talmuds rapportent les débats autour de l'Ecclésiaste ou du Cantique des Cantiques qui seront inclus, contrairement au Siracide, reconnu comme un livre de sagesse humaine, bien qu'il ait été fort populaire parmi les rabbins.

Le texte de la Bible en usage dans le judaïsme ainsi que sa vocalisation et sa cantillation, suit la version massorétique produite par le scriptorium d'Aaron Ben Asher au Xe siècle (bien que de nombreuses preuves archéologiques dont les textes découverts dans les grottes de Qumran, attestent de son antériorité). Ce texte qui s'accorde avec la tradition orale rabbinique diffère en de nombreux points de ceux qui avaient servi de modèle aux traducteurs de la Bible en grec, lesquels possédaient des traditions différentes.

Littérature post-biblique antique

modifier

Si les pharisiens s'abstenaient de coucher par écrit le corpus d'interprétations de la Bible, qu'elles soient à caractère narratif ou normatif, d'autres mouvements (ou individus) juifs ne s'en privaient pas.

Une littérature apocalyptique à caractère mystique apparaît ainsi vers le IIIe siècle av. J.-C., s'appuyant sur les écrits attribués au prophète Élie, le messager céleste qui initie son lecteur aux secrets de la Torah[19],[26] et sur d'autres passages prophétiques des livres d'Isaïe, Zacharie, Ézéchiel et Joël. Pastichant le style de la Bible, elle rapporte des visions souvent fantastiques, attribuées à de grandes figures du passé (Moïse, Adam, Abraham) ou du présent (Ezra, Zorobabel, Sophonie). La pièce la plus célèbre de cette littérature est le Livre d'Hénoch, composé à une date incertaine, entre le IIIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle, présenté sous la forme d'un voyage céleste où se révèlent les « mystères de la création ». À la différence des prophéties qui prédisent souvent la catastrophe qui attend Israël si le peuple ne s'amende pas, les apocalypses sont éminemment consolatrices, annonçant la délivrance ou à tout le moins l'allègement des peines dans un avenir à échelle humaine. Cependant, malgré ses messages d'espoir, cette littérature émane d'auteurs qui portent un regard critique sur le monde dans lequel ils vivent.

Cette littérature s'enchevêtre avec les premières Bibles réinventées comme le livre des Jubilés pseudépigraphiquement attribué à Moïse, qui contient des fragments de l'apocalypse de Noé également citée en I Hénoch.

Littérature talmudique et midrashique

modifierLe corpus d'interprétations de la Torah, qu'elles soient à caractère narratif ou normatif, sont transmises de père en fils ou de maître en disciple, jusqu'à ce que l'abondance du matériau et les menaces que font peser les circonstances historiques sur la survie du judaïsme poussent les rabbins à braver l'interdit de les coucher par écrit.

La Mishna est considérée comme la première cristallisation de la loi orale, suivie de la Tossefta, qui s'en veut déjà commentaire. Elle a été rédigée dans un style laconique et sans références, de sorte qu'elle nécessite cependant sa propre oralité pour être reliée au corpus de la Bible.

Des ouvrages de cette époque non intégrés dans le Talmud ont été regroupés sous le terme de « Traités mineurs », non du fait de leur importance mais de leur peu de volume.

C'est autour de la Mishna et du Talmud que repose essentiellement l'enseignement dans les instituts talmudiques de nos jours.

« Le Talmud contient des discussions sur la Halakhah (droit religieux, droit civil, droit pénal et ses procédures) et des modules narratifs appelés Aggada (légendes, récits édifiants ou historiques, exégèse biblique, spéculations cosmologiques et angélologiques, etc.) », note Charles Mopsik qui précise : « Il est difficile de dégager de ce corpus une doctrine religieuse unique et cohérente. Beaucoup de ses pages transcrivent des discussions et des controverses entre Tannaïm (docteurs de la Loi entre le Ier et le IIe siècle) et entre Amoraïm (docteurs de la Loi entre le IIIe et le VIIe siècle). Ces discussions, parfois très vives, ont trait aussi bien à l'interprétation des textes de la Loi (Torah), qu'à des questions relatives au Messie et à la fin des temps, à la Résurrection, à l'origine et à la nature du mal et du mauvais penchant, aux devoirs entre parents et enfants et à d'innombrables sujets touchant tous les aspects de la vie personnelle et collective. Il n'est cependant pas trop aventureux de dire que l'idéologie religieuse globale des corpus du Talmud tient dans la place éminente accordée à la pratique cultuelle »[27].

Une littérature exégétique se développe parallèlement au Talmud : le Midrash, dont il existe de nombreuses déclinaisons. Le Talmud y fait parfois allusion et certains enseignements se retrouvent dans l'un et l'autre.

Les Sages du Midrash sont généralement ceux du Talmud :

Le Midrash Halakha est une exégèse légalistique. Il se fonde sur des principes herméneutiques pour en déduire (lehidaresh) la substance légale.

Le Midrash Aggada est un ensemble de récits non normatifs, dont le but est d'explorer les parties non législatives de la Torah ou de faciliter son apprentissage, y compris dans la partie légale. C'est dans cette catégorie qu'on range certains ouvrages pseudépigraphiques postérieurs, comme les Pirqei de Rabbi Eliezer.

Littérature mystique antique

modifierÀ la littérature apocalyptique succède la littérature des Palais dans les écoles juives de Galilée et de Babylonie, entre le IIIe et le VIIIe siècle. Le « Palais », c'est-à-dire le lieu de Dieu, visité en songe ou en transport mystique par les auteurs qui composent cette littérature. Elle constitue « un contrepoint mystique et ésotérique » à la littérature « rationaliste et exotérique », issue des écoles talmudiques, littérature complémentaire du Talmud, selon Simon Claude Mimouni, qui signale que cette « complémentarité est corroborée par le fait que les héros de cette littérature mystique sont des tannaïm[13]», c'est-à-dire des auteurs du Talmud – Rabbi Akiva, Rabbi Shimon bar Yohaï, Rabbi Ismaël ben Elisha, Rabbi Nehounia ben Haqana, etc. Le Sefer Yetsirah, (Le Livre de la Création), donne à cette littérature sa forme poétique la plus remarquable.

Littérature philosophique et historique antique

modifierUne école philosophique judéo-grecque, marquée par l'influence de Platon en particulier, se crée à Alexandrie au milieu du IIe siècle av. J.-C. Ses représentants les plus connus sont Aristobule de Panéas, mais surtout Philon d'Alexandrie, le fondateur du néoplatonisme et le concepteur de la théologie négative.

Flavius Josèphe constitue à la même époque une œuvre d'historien considérable, également écrite en grec, la principale source historique en ce qui concerne la conquête romaine de la Judée du Ier siècle et la société judéenne de cette époque.

En marge du mouvement rabbinique, des auteurs comme Philon d'Alexandrie et Flavius Josèphe se situent dans le mouvement du judaïsme synagogal, selon Mimouni[13].

Philosophie juive médiévale

modifier

Issus de la tradition talmudique, une nouvelle école de philosophes juifs émerge à partir du IXe siècle en Orient ou en Espagne, principalement Saadia Gaon, Salomon ibn Gabirol, Juda Halevi, Abraham ibn Ezra, Moïse Maïmonide.

La philosophie d'Aristote et de ses disciples joue un rôle important parmi ces philosophes. Ainsi Maïmonide conseille-t-il de lire – outre Aristote – Averroès, Al Farabi, Avicenne, ses commentateurs arabes[28]. Le néoplatonisme, véhiculé par Philon d'Alexandrie et Plotin en particulier, joue également un rôle important dans ce mouvement philosophique, notamment chez Ibn Gabirol et Abraham ibn Ezra.

Ce mouvement, à cause de ses liens avec la philosophie arabe qui lui est contemporaine, constitue ce que des historiens comme Maurice-Ruben Hayoun ou Stefan Goltzberg appellent le « moment arabe » dans la philosophie juive. Elle se pose deux types de questions, selon Goltzberg, « des questions inhérentes à la philosophie gréco-arabe auxquelles les penseurs juifs tâchent d'apporter une réponse, et des questions typiquement talmudiques thématisées à l'aide de concepts aristotéliciens », de sorte que s'opère une « rencontre entre deux genres littéraires (talmudique et philosophique) qui se sont fertilisés mutuellement »[29].

Toutefois Léo Strauss situe la philosophie juive médiévale dans une catégorie paradoxale, à cause du jeu qu'y produit l'ésotérisme (comme chez Maïmonide), ou la poésie (comme chez Ibn Gabirol), ou la critique de la philosophie (comme chez Juda Halevi), et d'une manière plus générale, à cause de soubassements étrangers à la philosophie classique, et présents dans la philosophie juive[30].

À partir du XIIe siècle, la philosophie juive se répand en pays chrétien (Espagne, France, etc.). Mais ses auteurs, comme Gersonide ou Hasdaï Crescas, se situent toujours à une place paradoxale en philosophie, dans la mesure où ils intègrent d'autres données dans leur pensée, selon Charles Mopsik. S'il y a bien un « souci philosophique » chez ces auteurs, pour Mopsik, ce souci appartient à une histoire parallèle à celle de la philosophie classique[31].

Kabbale médiévale

modifier

Issue de la mystique juive antique, la Kabbale forme à partir du XIIe siècle, en France et en Espagne, une école où le « souci philosophique » est aussi important que la « mystique », proprement dite, de sorte que la Kabbale produit un phénomène toujours aussi paradoxal, en s'inscrivant « dans une perspective religieuse au sein de la philosophie », et « dans une perspective laïque au sein de la religion », selon Mopsik[31]. Gershom Scholem considère que la Kabbale constitue une espèce de « part maudite du judaïsme »[32], notamment parce qu'elle a été mal reçue, en général, par les autorités rabbiniques, au moins jusqu'au XVe siècle. Ses représentants médiévaux les plus célèbres sont Isaac l'Aveugle, Azriel de Gérone, Abraham Aboulafia, Joseph Gikatila, Moïse de Léon (l'auteur présumé du Zohar, l'ouvrage-phare de la Kabbale).

Les kabbalistes créent un mouvement où les variables sont importantes. Selon leur tempérament, ils poursuivent des objectifs qui diffèrent sur tel ou tel point de leur doctrine, et qui parfois s'opposent, signale Moshé Idel. Mais, contrairement à Scholem, Idel considère que la Kabbale forme « le cœur et la vie du judaïsme »[26].

« La Bible est un document chiffré, au sens où ses récits ne sont qu'un voile qui cache un système de pensée et un savoir très précieux portant sur la structure du monde, de l'homme et de Dieu »[18]. Ce postulat se répand parmi les Juifs à partir du XIVe siècle, véhiculé par le Zohar et par ses commentateurs. La Kabbale prend alors une valeur aussi sainte que la Bible et le Talmud.

Avec l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, la Kabbale se diffuse largement et profondément dans la diaspora juive, véhiculée par les émigrés judéo-espagnols. Elle se développe en Italie, grâce à des auteurs comme Ménahem Recanati, puis en Orient à l'école de Safed, en particulier, où se regroupent ses représentants les plus connus, Joseph Caro, Moïse Cordovero, Isaac Louria.

Littérature halakhique médiévale

modifierParallèlement, à partir du XIe siècle, se crée une littérature législative, dite halakhique, c'est-à-dire conforme aux principes de la loi juive. Cette littérature inaugure l'époque des Rishonim, des législateurs juifs, les successeurs des Géonim, les maîtres des académies talmudiques de Babylonie, qui disparaissent alors.

Isaac Alfassi, un rabbin judéo-marocain du XIe siècle, publie le Sefer HaHalakhot considéré comme le premier ouvrage majeur de littérature halakhique. Alfassi se propose de présenter un code législatif facilement accessible à ses contemporains d'après les données de la Bible et du Talmud.

Rachi de Troyes, un rabbin judéo-français du XIe siècle, se situe dans le même esprit, par ses commentaires de la Bible et du Talmud. Rachi ne souhaite ni se lancer dans des discussions savantes, ni débattre de questions philosophiques ardues, mais seulement restituer les moyens de comprendre des textes écrits dans une langue antique, devenue obscure à la plupart de ses contemporains.

Maïmonide poursuit une ambition plus élevée et plus systématique. Il codifie les lois dispersées dans le Talmud sans organisation apparente, en livrant le Mishné Torah au XIIe siècle, le code de conduite à tenir en ce qui concerne l'application des préceptes énoncés dans la Bible et les rituels. Le Mishné Torah suscite, lui-même, des commentaires, des débats, des Responsa, des problèmes posés en termes de droit, qui, adjoints à l'ouvrage principal, forment la bibliothèque juridique à laquelle les rabbins se réfèrent pour établir les décisions des tribunaux civils dont dépendent les affaires intérieures des communautés juives.

Yaakov ben Asher , un rabbin judéo-espagnol, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, publie un code halakhique encyclopédique, les Arbaa Tourim, (Les Quatre Colonnes), conçu dans la lignée de celui de Maïmonide, selon le même principe. Il suscite d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres débats, qui s'ajoutent au corpus juridique déjà existant.

Des rabbins de toutes tendances participent à cette littérature, avec des différences considérables d'opinions, parfois, sur tel ou tel point de droit. « Il n'existe pas de mode institutionnel de reconnaissance, pas de hiérarchie rabbinique structurée, pas de pape bien entendu », souligne Gerald Blistein. « La réputation advient à une figure spécifique par la reconnaissance de ses pairs. Souvent, elle se mesure au nombre et à l'étendue géographique des questions qui lui sont posées. À de rares occasions, on assiste à la reconnaissance populaire d'une personnalité comme Maïmonide[34]. Ce qui rend cette littérature si étonnante.

Joseph Caro, l'un des fondateurs de l'école de Safed au XVIe siècle, livre le Choulhan Aroukh (La table dressée), un code halakhique monumental écrit d'après les conceptions et les pratiques kabbalistiques. Un code qui va faire bientôt autorité dans l'ensemble de la diaspora juive. Le Beit Joseph (La Maison de Joseph), le commentaire de Joseph Caro sur le Mishné Torah, le code de Maïmonide, marque le passage de l'âge maïmonidien à l'âge kabbalistique dans les communautés juives. L'autorité de la Kabbale est reconnue par toutes les strates de la société juive au XVIe siècle, depuis les dirigeants communautaires jusqu'au niveau le plus modeste, selon Mopsik[19]. L'époque des Rishonim prend fin pour laisser place à l'époque des Aḥaronim, des « derniers-nés », des « nouveaux », c'est-à-dire l'époque actuelle, selon l'historiographie juive traditionnelle.

Littérature kabbalistique moderne

modifier

Moïse Cordovero (1522-1570) et Isaac Louria (1534-1572), les maîtres de l'école de Safed, renouvellent entièrement l'approche de la Kabbale, selon Gershom Scholem[35]. Isaac Louria, en particulier, est l'auteur « d'une œuvre immense qui s'imposera peu à peu comme la version la plus achevée de la doctrine ésotérique juive », signale Mopsik[36]. Bernard-Henri Lévy résume ainsi la pensée de Louria : « Non plus sauver le monde. Encore moins le recommencer. Mais juste le réparer, à la façon dont on répare les vases brisés. Il est très beau, ce mot de réparation. Il est modeste. Il est sage. Mais il est aussi vertigineux »[37]. Mopsik précise : « La libération que prône Louria, qui n'est en rien politique ou nationale mais concerne toutes les créatures, est loin d'être une tâche d'intellectuels ou d'experts dans les pratiques mystiques. Elle doit être l'œuvre de tous pour advenir, même si la doctrine qui la décrit exige pour être comprise des études approfondies »[38].

Les disciples d'Isaac Louria, notamment Haïm Vital, diffusent sa pensée dans la diaspora juive, mais également parmi les lettrés chrétiens au cours du XVIIe siècle. La kabbale lourianique occupe une place considérable dans l'ouvrage de Christian Knorr von Rosenroth, la Kabbala Denudata (La Kabbale dévoilée), la traduction latine des principaux textes de la Kabbale, publiée dans les années 1670-1680. Leibniz, qui en fut un lecteur assidu, la considérait comme un événement éditorial de premier plan[19].

Israël ben Eliezer (1698-1760), appelé le Baal Shem Tov (le maître du saint nom), fonde une école kabbalistique vers 1740 à Medzhybizh en Ukraine actuelle, intégrée alors dans le royaume de Pologne. Il révèle à ses disciples que, lors d'une élévation spirituelle, le Messie lui a confié qu'il se dévoilerait à l'humanité quand ses enseignements (la Hassidout) se seront répandus dans le monde. C'est ainsi que naît le mouvement hassidique.

Le Baal Shem Tov ne s'intéresse guère à l'étude théorique de la Kabbale. Son école donne « aux sentiments et aux émotions » une valeur bien plus élevée que « la casuistique et l'érudition juive classique », signale Idel. « Il en va de même pour le rituel. Pour les hassidiques, l'essentiel n'est pas dans le texte du rituel, mais dans la ferveur »[39]. La joie, l'enthousiasme, le courage, figurent au premier plan des idéaux célébrés par le Baal Shem Tov. Sur ce point, sa doctrine s'accorde avec celle de Spinoza. Ils se rejoignent également sur la question de « l'unicité de Dieu et de la nature », remarque Martin Buber[40].

La kabbale hassidique se centre sur la société – sur les humbles, sur les pauvres, sur les ignorants, en particulier – avec un penchant théocentrique et théurgique selon Moshé Idel[39]. Même si les Hassidim accordent une place considérable à l'extase, elle y est vécue en commun, par l'ensemble de la communauté, quel que soit le niveau de culture des uns ou des autres. À une époque où les élites juives se convertissent aux idéaux des Lumières allemandes, il va s'agir, pour les Hassidim, de sauver le peuple juif du risque de disparaître par assimilation au milieu chrétien.

Le Gaon de Vilna (1720-1797), l'une plus hautes autorités rabbiniques de Pologne, considère les Hassidim avec méfiance. La kabbale hassidique lui apparaît comme l'héritière du mouvement sabbatéen, voire spinozien, imprégnée de panenthéisme, de messianisme et de superstitions populaires. Le Gaon de Vilna lance des excommunications contre les Hassidim dans les années 1770. Il fonde le mouvement des Mitnagdim, des « opposants » à la kabbale hassidique, en réhabilitant l'étude théorique parmi les Juifs, l'étude de la kabbale lourianique en particulier, associée à celle du Talmud.

Le Gaon de Vilna parvient à réaliser « la fusion complète entre la tradition rabbinique classique et la kabbale médiévale et lourianique », selon Mopsik[19]. Haim de Volozhin (1749-1821), l'arrière-petit-fils du Gaon, prend sa succession à la tête de l'école mitnagdique. Il fonde la Yechiva de Volozhin en 1803. Il publie alors la Nefech Ha'Haïm (L'Âme de la vie), son ouvrage le plus célèbre, dans lequel la kabbale lourianique occupe une place considérable[41].

Haïm de Volozin insiste sur trois points, remarque Bernard-Henri Lévy : « Un : Dieu a créé le monde. Deux : une fois la création achevée, il s'en est retiré. Trois : pour que le monde ne s'effondre pas comme un château de sable et qu'il ne se dé-crée pas, il faut que, par leur prière et leur étude, les hommes en soutiennent infatigablement les murailles fragiles. Le monde est menacé de se défaire et seuls les hommes peuvent empêcher ce processus de dé-création »[42]. Toutefois, Nahman de Bratslav (1772-1810), l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, publie des ouvrages qui s'accordent, sur ce point, avec ceux de Haim de Volozhin. Là encore, c'est la manière d'envisager la pratique du judaïsme qui oppose les deux maîtres.

Cependant la révolution industrielle et scientifique, qui débute avec le XIXe siècle, modifie si profondément les conditions d'existence des Juifs, que les Hassidim et les Mitnagdim ont tendance à se rapprocher à mesure que les années passent. Leur opposition n'est plus aussi radicale qu'au siècle précédent. Le hassidisme apparaît alors comme « l'une des réponses inventées pour surmonter la crise religieuse de la société juive et conserver l'essence de la tradition mystique dans un contexte ébranlé par la sécularisation », selon Jean Baumgarten[43].

L'étude de la Kabbale reste vivante au XIXe siècle dans les écoles juives d'Europe orientale, du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Mais elle n'occupe qu'une position marginale dans la plupart des écoles rabbiniques d'Europe occidentale au XIXe siècle.

Toutefois, à Paris, en 1843, Adolphe Franck (1810-1893), le premier Juif agrégé de philosophie en France, professeur de droit au Collège de France, conçoit une nouvelle approche de la Kabbale, en l'intégrant dans l'histoire des idées, des religions et des civilisations, quand il fait paraître La Kabbale ou La Philosophie religieuse des Hébreux, le premier ouvrage encyclopédique sur la Kabbale écrit en langue française. « Au lieu d'accorder son intérêt de philosophe à un Maïmonide ou à un Saadia Gaon par exemple, comme le firent les rabbins éclairés de la France du Second Empire et de la Troisième République, cette sommité laïque et académique de la philosophie moderne s'est intéressée à la kabbale, qui passait le plus souvent aux yeux de ces rabbins pour indigne de leurs efforts intellectuels et de leurs travaux savants », souligne Mopsik[44].

« Il est impossible de considérer la Kabbale comme un fait isolé, comme un accident dans le judaïsme ; elle en est au contraire la vie et le cœur » », observe Franck[45]. La Kabbale d'Adolphe Franck est traduite en allemand en 1844 par Adolphe Jellinek (1821-1893)[46], puis en anglais en 1926 par Isaac Sossnitz[47]. C'est principalement cet ouvrage qui permet à l'étude de la kabbale d'intégrer le cadre des universités allemandes, anglaises et américaines, au tournant du XIXe et du XXe siècle[26].

Franz Rosenzweig (1886-1929) postule que l'objet de la philosophie n'est pas d'abord la pensée, mais le langage, en se référant essentiellement à la kabbale dans sa veine lourianique, selon Moshé Idel[48]. Gershom Scholem (1897-1982) est très lié à Rosenzweig. Installé à Jérusalem en 1925, où il participe à la fondation de l'Université hébraïque, Scholem renouvelle l'étude historique de la Kabbale par une œuvre abondante, dont le retentissement est considérable en philosophie, notamment sur Jacques Derrida (1930-2004) et sur son école. Derrida renvoie « à tous les processus sémantiques issus de la Kabbale », souligne Susan Handelman[49]. Le concept scholémien d'« exil de Dieu » en particulier, « l'exil le plus interne, non l'exil d'une créature, mais l'exil de la divinité qui, en se restreignant, a laissé place au monde »[50], constitue, selon Moshé Idel, « l'une des contributions les plus décisives de Scholem à la philosophie de l'histoire juive moderne »[51].

Les thèses de Scholem ont, également, une influence remarquable sur les historiens du judaïsme – des historiens israéliens comme Ben-Zion Dinur (1884-1973) ou Haim Hillel Ben-Sasson (1914-1977), ou américains comme Salo Wittmayer Baron (1895-1989) ou Yosef Hayim Yerushalmi (1932-2009), qui témoignent d'une ouverture d'esprit bien plus large qu'auparavant envers la mystique juive[26] – et sur les historiens de la Kabbale, notamment Charles Mopsik (1956-2003) et Moshé Idel.

La Kabbale n'a jamais cessé d'être enseignée traditionnellement dans les écoles hassidiques et mitnagdiques qui ont suivi l'émigration des Juifs ashkénazes aux États-Unis, en Europe occidentale et en Israël au cours du XXe siècle. Abraham Isaac Kook (1865-1935) et Yehouda Ashlag (1884-1954) sont les principaux représentants de l'école mitnagdique, issue du Gaon de Vilna au XXe siècle, tandis que Elie Wiesel et Adin Steinsaltz illustrent notamment l'école hassidique.

Parallèlement, les écoles kabbalistiques séfarades des Balkans, du Levant et d'Afrique du Nord ont continué à délivrer un enseignement sur les bases définies par Joseph Caro au XVIe siècle, représentées notamment par Haïm David Azoulay (1724-1806), le plus grand kabbaliste séfarade de son temps, enseignant à Jérusalem, dans l'école fondée à l'époque d'Isaac Louria, l'école-phare du judaïsme séfarade, dont Mospik signale qu'elle est particulièrement attachée aux méditations mystiques et au régime ascétique prônés par la kabbale lourianique dans sa veine originale[19].

Par le biais des écoles laïques de l'Alliance israélite universelle, dont Adolphe Franck est l'un des fondateurs, le judaïsme séfarade intègre le cadre du judaïsme français dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elie Benamozegh (1823-1900), le kabbaliste séfarade le plus remarquable, alors, né au Maroc, enseignant à l'école de Livourne en Italie, écrit en français. Il produit une œuvre importante (qui influencera Jacques Lacan en particulier[52]), inclassable entre mystique et philosophie.

La plupart des représentants de l'école kabbalistique française du XXe siècle (Jacob Gordin (1896-1947) et Léon Askénazi (1922-1996) notamment), se situent dans le sillage d'Henri Bergson, dont la philosophie est imprégnée de hassidisme, selon des commentateurs comme Vladimir Jankélévitch ou Éliane Amado Levy-Valensi[53] (même si Bergson, lui-même, ne le signale pas explicitement). Éliane Amado Levy-Valensi souligne que « dans le bergsonisme, la matière incarne doublement le mal : elle est le résidu et l'obstacle. Elle est l'élan retombé et ce que l'élan veut soulever à nouveau. » Une conception qu'Amado Levy-Valensi réfère à la kabbale de Gikatila, l'un des inspirateurs de Spinoza, mais également du Baal Shem Tov[54]. Cependant, l'influence d'Elie Benamozegh n'est pas moins importante dans le judaïsme français, de sorte que se produit un rapprochement en France entre les tendances néo-hassidiques (via Bergson) et les tendances du judaïsme séfarade traditionnel (via Benamozegh). Marc-Alain Ouaknin est l'un des représentants actuels de cette école.

Philosophie juive moderne

modifier

Moses Mendelssohn (1729-1786) fonde à Berlin, à la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle école de philosophie juive. C'est ce que des historiens comme Maurice-Ruben Hayoun ou Stefan Goltzberg appellent le « moment allemand » dans la philosophie juive. Les philosophes juifs requéraient la philosophie arabe afin qu'elle les aide à résoudre « des problèmes talmudiques », remarque Goltsberg. « Le moment allemand présente une orientation inverse : les philosophes juifs tentent une réponse juive à des questions et des problèmes qui cimentent la philosophie chrétienne allemande »[29]. Outre Mendelssohn, les représentants les plus célèbres de cette école sont David Friedländer, Nachman Krochmal, Salomon Rapoport, Isaac Bär Levinsohn, Leopold Zunz, Abraham Geiger. Ils fondent la Haskalah, les « Lumières juives ».

Depuis le partage de l'ancien royaume de Pologne, entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, les communautés juives s'insèrent dans des empires où l'idéal national se conjugue aux idéaux des Lumières, à la suite de la Révolution française. Les Juifs, en tant que tels, ne peuvent intégrer l'ensemble national, conçu par les Lumières, qu'à condition de se définir comme les fidèles d'une religion, et non plus comme les membres d'un peuple, de sorte que les philosophes de la Haskhalah tentent, alors, de faire du judaïsme une véritable religion comparable au luthéranisme, en particulier, la religion majoritaire en Allemagne.

En 1799, Friedländer adresse une lettre ouverte au doyen de l'église luthérienne de Berlin dans laquelle il déclare que les Juifs seraient prêts à accepter un « baptême sec », et à rejoindre l'église luthérienne sur la base de valeurs morales partagées, si on ne leur demandait pas de croire en la divinité du Christ et s'ils pouvaient échapper à certaines cérémonies. En retour, le judaïsme abandonnerait les lois cérémonielles. La proposition « envisage l'établissement d'une église-synagogue unitarienne confédérée »[55]. Cette proposition, logiquement refusée par les luthériens, fait aussi scandale parmi les Juifs traditionnels. Il n'en sera plus question. Néanmoins les penseurs de la Haskalah restent persuadés que l'intégration des Juifs dans leur pays respectif exige des changements de grande ampleur.

Abraham Geiger organise une réforme du judaïsme dans les années 1830 et 40, basée sur les théories de Leopold Zunz (1794-1886) en particulier (même si Zunz, lui-même, se méfie de cette réorganisation). Justifié par une vision hégélienne de l'histoire, le judaïsme réformé impose la langue allemande dans les offices pratiqués dans les synagogues, ainsi qu'un sermon et qu'un accompagnement musical, comme dans les temples protestants. Les rabbins réformés les plus radicaux prônent l'abandon de la cacherout, du chabbat et de la circoncision, afin de permettre aux Juifs de s'assimiler à la modernité en célébrant une « foi », et non des rites. Cependant le judaïsme réformé ne constitue qu'une tendance du judaïsme, qui ne touche que les pays occidentaux (principalement germaniques et anglo-saxons). Il y suscite un rejet quasi général.