Grèves de Carmaux de 1892-1895

Les grèves de Carmaux de 1892-1895 (Tarn, Région Occitanie) ont attiré l'attention nationale non seulement en raison de leur importance et de leur durée, mais aussi parce que la première, qui toucha les mines de charbon françaises, est souvent considérée comme l'épisode fondateur de la conversion de Jean Jaurès au socialisme[1], qui fut réélu en 1893 député du Tarn. La seconde grève de Carmaux toucha la verrerie, laquelle dépendait de l'industrie charbonnière, et aboutit à la création de la verrerie autogérée d'Albi.

Carmaux est par la suite demeurée une ville symbole du socialisme, Jaurès y étant réélu lors des législatives de 1902 portant le Bloc des gauches au pouvoir, tandis que de nombreuses autres grèves émaillèrent la région à la Belle Époque et après la Première Guerre mondiale. La verrerie autogérée d'Albi continua à fonctionner sous ce statut jusqu'en 1931, devenant par la suite une société coopérative ouvrière de production (SCOP).

Contexte : les mines et la verrerie

modifierLa verrerie de Carmaux a ouvert ses portes sous l'Ancien Régime : en 1752, le chevalier Gabriel de Solages obtenait une autorisation royale à cette fin, ce qui lui permettait d'exploiter le charbon local avec la création de la Compagnie de Carmaux. Sous le Second Empire, Eugène Rességuier loue celle-ci en 1856 puis l'achète en 1862[2].

En 1882, la maison, dite verrerie Sainte-Clothilde, emploie 300 ouvriers et produit 21 000 bouteilles/jour, les souffleurs de verre étant payés à la tâche. Des premières grèves surgissent en , et le mois suivant, le premier syndicat des ouvriers mineurs de Carmaux fut créé, un an avant la loi Waldeck-Rousseau élargissant les possibilités de création des syndicats. Ce syndicat comptait parmi ses membres Jean-Baptiste Calvignac, élu par la suite maire socialiste de la ville, le [2].

En 1884, Rességuier achète un four Siemens et fonde la Société anonyme des Verreries de Carmaux[2].

La grève des mineurs de 1892

modifierAlors ajusteur aux ateliers des mines, le maire Calvignac fut licencié le par la Société des mines de Carmaux, qui avait racheté en 1873 la Compagnie de Carmaux créée sous Louis XV, prétextant que ses fonctions politiques portaient atteinte à son activité professionnelle.

Malgré la demande des mineurs, désormais en grève, de réintégrer les délégués syndicaux à la mine, la direction resta imperturbable.

De nouveau en grève le , les ouvriers envahirent le parc de la maison de la direction, réclamant la démission immédiate de Humblot, le directeur des mines.

Émile Loubet, le président du Conseil, envoie la troupe, ce qui transforme la grève en enjeu national.

Plusieurs grévistes sont arrêtés. Neuf sont condamnés par le tribunal d'Albi à des peines d’emprisonnement pour avoir osé entrer dans le bureau du directeur Humblot, ce qui accentua encore davantage le mouvement de grève.

Dans La Dépêche du Midi, Jean Jaurès défend les grévistes, tandis qu'Alexandre Millerand demande que l'État nationalise les mines, en s'appuyant sur les lois de 1810 et 1838[3].

Le député radical Clemenceau propose un arbitrage, accepté par la direction des mines. Le président du Conseil Loubet est choisi comme arbitre par la Compagnie des mines et les mineurs, ces derniers choisissant Clemenceau, Camille Pelletan et Millerand pour les défendre. L'arbitrage de Loubet prend cependant le parti de la Compagnie[3].

Le , Clemenceau, Pelletan et Millerand proposent à la Chambre des députés une loi d'amnistie pour les mineurs condamnés, ce à quoi s'oppose le ministre des Travaux Publics Jules Viette. Une large majorité se prononce contre l'amnistie[3].

Finalement, la grève continuant, quelques jours plus tard le député de Carmaux, Jérôme de Solages, et Humblot le directeur des mines démissionnèrent de leurs fonctions[4]. Les ouvriers condamnés furent alors libérés[réf. nécessaire], la grève cessant le [3].

Élection de Jaurès (1893) et les « anarchistes de police »

modifier

Jean Jaurès porta sa candidature au poste vacant de député de Carmaux. Il fut d’abord élu député en , puis conseiller général en août. Depuis, la ville est restée un véritable emblème du socialisme, d'autres grèves ayant lieu par la suite.

En , le maire socialiste Calvignac est suspendu puis révoqué pour un an, au motif d'un impair dans la révision des listes électorales. Il est remplacé par son adjoint Jean-François Mazens qui prend l'intérim[5].

La politique répressive du gouvernement, qui vient de promulguer les lois scélérates, officiellement pour lutter contre la propagande par le fait prônée par une partie du mouvement anarchiste, est dénoncée dans un discours saisissant de Jaurès à la Chambre, le , durant lequel il évoque une affaire trouble ayant eu lieu à Carmaux lors des grèves de 1892. Il dénonce ainsi l'usage des agents provocateurs :

« C’est ainsi que vous êtes obligés de recruter dans le crime de quoi surveiller le crime, dans la misère de quoi surveiller la misère et dans l’anarchie de quoi surveiller l’anarchie. (Interruptions au centre. — Très bien ! très bien ! à l’extrême gauche.)

Et il arrive inévitablement que ces anarchistes de police, subventionnés par vos fonds, se transforment parfois — comme il s’en est produit de douloureux exemples que la Chambre n’a pas pu oublier — en agents provocateurs[6]. »

Et d'évoquer un certain Tournadre, actif lors des grèves de 1892, qui avait proposé aux ouvriers de Carmaux des fonds pour acheter de la dynamite puis de s'enfuir en Angleterre : or, selon Jaurès, alors que Tournadre avait répondu aux ouvriers qu'il avait des « amis capitalistes à Paris », les perquisitions menées chez Tournadre à Carmaux, par la mairie socialiste, avaient permis la découverte de deux lettres adressées à l'anarchiste, l'une du baron de Rothschild, l'autre de la duchesse d'Uzès[7],. Malgré ce discours, la Chambre vota à une large majorité la confiance au gouvernement.

La grève de la verrerie de 1895

modifierTrois ans plus tard, une nouvelle grève a lieu, non plus aux mines de charbon, mais à la verrerie qui en constitue le débouché le plus proche. Celle-ci peine alors que la crise du phylloxéra avait menacé de détruire le vignoble français. En fait, la grève tombe à point pour le patron, Rességuier, en ce qu'elle lui permet d'écouler ses stocks de bouteille sans trop être sujet à la chute des prix, sans compter la pression sur les salaires qu'elle permet[5].

À cette époque, Eugène Rességuier, actionnaire majoritaire de la verrerie et son administrateur délégué, a échoué deux fois aux élections législatives à Toulouse, en tant que candidat républicain, battu par les socialistes et les radicaux-socialistes. Il finance Le Télégramme de Toulouse et est lié de près aux autorités préfectorales (le nouveau préfet du Tarn, Pierre Ernest Doux, qui a succédé à Léon Bourgeois, le sous-préfet de Castres, etc.)[5].

Elle débute après le licenciement du délégué syndical Baudot (le ), mis à pied après avoir assisté à un Congrès des verriers à Marseille ; Pelletier, de l'usine du Bousquet d'Orb (Hérault) avait lui aussi été licencié par Rességuier[5].

Depuis , le préfet Pierre Ernest Doux tente de briser le mouvement socialiste local. Or, non seulement le préfet s'appuie sur des directives politiques (une circulaire d' du président du Conseil Dupuy demande aux préfets de lutter contre le socialisme) mais aussi sur la police politique renforcée à la suite de l'attentat de Vaillant à la Chambre, alors dénommée « police spéciale des chemins de fer ». Des taupes, voire des agents provocateurs, sont recrutés sur place[5].

En , convaincu par le préfet, le maire par intérim refuse de laisser la place à Calvignac. Vertement critiqué par ce dernier et le conseiller municipal Baudot, il porte plainte pour outrage à magistrat, ce qui vaut une condamnation en mai de Calvignac et Baudot à 40 jours de sursis et, surtout, cinq ans d'inéligibilité. La peine est confirmée le en appel. Furieux, le camp socialiste choisit tout de même Calvignac et Baudot comme candidat aux élections du conseil général et du conseil d'arrondissement, et ces derniers sont élus le . C'est dans ces conditions que Baudot est licencié de la verrerie[5].

La direction répond à la grève par un lock-out[2],[5], mettant 1 200 ouvriers au chômage. Ils font appel à Jaurès, alors en vacances à Bessoulet, qui se rend sur place et soutient la procédure d'arbitrage du juge de paix. Le , il adresse une missive au ministre Georges Leygues en ce sens. Rességuier refuse tout arbitrage. Dans un premier temps, les ouvriers se soumettent, acceptant de reprendre le travail et de payer de leurs poches les salaires des mis à pied. Mais Rességuier saisit l'occasion pour faire le ménage : le , il annonce par voie d'affiche qu'il se réserve de choisir ceux des ouvriers qu'il reprendra lors de la réouverture de l'usine, excluant explicitement les syndicalistes[5].

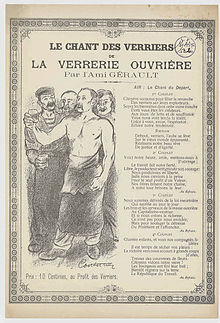

L'ensemble des courants socialistes soutiennent les grévistes, tandis qu'une souscription est lancée, avec l'aide de La Dépêche et La Petite République, afin de créer une verrerie « autogérée » (avant la lettre), avec l'appui de Jaurès, qui affirme « Il faut vivre. Il faut que vous viviez... il y aura une verrerie aux verriers où trouveront un abri ceux que l'arbitraire patronal veut chasser et affamer»[8]. Avec l'aide française et internationale, ils obtiennent un capital divisé en 5 000 actions de 100 francs chacune, tandis qu'une donatrice offre 100 000 francs pour l'achat du terrain[2].

Ils empêchent par ailleurs le patron de casser la grève avec des « jaunes » (le terme n'est pas encore en vigueur). Fin août, Rességuier est loin du compte, avec seulement 60 ouvriers alors qu'il lui en faut 200 pour faire marcher le four, et parmi ceux-ci seulement trois souffleurs[5].

Il tente alors de recruter partout en France (Bordeaux, Reims, Rive-de-Gier...), s'appuyant sur l'aide du préfet Pierre Ernest Doux qui fait convoyer la main-d'œuvre par train. Le , Ressiguier parvient à rallumer le premier four en présence du préfet. La grève, pacifique - Jaurès et le comité de défense exhortent les grévistes à s'abstenir de tout acte de violence -, continue néanmoins. Seules quelques condamnations légères et éparses ont été distribuées en août-septembre, principalement pour outrage[5].

Une attaque contre le patron ? Une enquête qui n'aboutit à rien

modifier25 gendarmes ont cependant été envoyés sur place depuis le début du conflit et en octobre, le préfet fait monter la tension en provoquant le comité de grève. Début octobre, l'un de ses membres les plus actifs, Michel Aucouturier, est condamné à 4 mois de prison et 500 francs d'amende (lourde sanction financière à l'époque) pour avoir menacé les ouvriers qui s'embaucheraient chez Rességuier. Le , c'est au tour du trésorier du comité de grève d'être arrêté pour « entrave à la liberté de travail » : avec les fonds de la caisse, il a persuadé des ouvriers embauchés dans d'autres régions de rentrer chez eux. Le commissaire accuse Jaurès lui-même d'être derrière la manœuvre, et le jour même, alors que les députés Gérault-Richard, Arthur Groussier et Toussaint sont également sur place, une information judiciaire est ouverte à Albi, chef-lieu de la préfecture. Le déplacement d'un juge d'instruction sur place est prévu[5].

Mais c'est là qu'à la nuit tombée, le 15, selon la version officielle transmise au ministre de la Justice Ludovic Trarieux, le patron Rességuier aurait été victime d'une attaque au revolver, dont il serait sorti indemne. La version de l'« attentat » est reprise par la presse nationale et considérée en général comme véridique. Selon l'historien Charles Diaz, elle est cependant peu crédible, entre autres parce que seuls Rességuier et son gendre ont vu le prétendu revolver. La version offerte aux autorités par Rességuier et son gendre évolue au cours du temps, non sans contradictions. Très confuse au départ, elle fait par la suite état d'un revolver « British Bulldog » . Dès le lendemain, malgré un signalement pour le moins imprécis du suspect, un ouvrier est arrêté, plusieurs agents parisiens de la Sûreté étant descendus à Carmaux[5].

L'affaire attire l'attention de la presse nationale, des députés interpellant le gouvernement à la Chambre le . Sur place, la police effectue des perquisitions et lit le courrier (y compris de Jaurès et des députés), tandis qu'un escadron de gendarmerie s'installe dans la ville, interdisant tout rassemblement sous peine de charge. Quelques jours plus tard (le 18), la procédure ouverte contre Jaurès pour « entrave à la liberté du travail » est abandonnée. Le 23, trois fours ont pu être mis en marche avec l'aide d'environ 400 ouvriers, dont un peu moins d'une centaine venu d'ailleurs. Le , le ministre Georges Leygues soutient fermement la piste de l'attentat devant la Chambre. La veille, Jaurès y déclare : « Je n’ai pas à formuler mon opinion sur la réalité, sur l’authenticité de cet attentat: ce qu’il y a de sûr – et c’est pour moi une joie profonde – c’est que jusqu’ici il n’a fait de mal qu’à nous-mêmes »[5].

La tentative alléguée a en effet agité les esprits, la presse faisant des rapprochements avec la propagande par le fait prônée par certains anarchistes. Le suspect sera néanmoins libéré, faute d'une quelconque preuve un tant soit peu tangible, au bout de vingt jours, grâce à l'intervention auprès du ministre Trarieux de l'avocat René Viviani. Le maire Calvignac et d'autres (le verrier Aucouturier, le conseiller municipal Marie Benaben) seront mis sous surveillance comme « dangereux anarchistes »[5].

Le 28, le gouvernement Ribot tombe : cela faisait trois jours qu'il était soumis au feu nourri des interpellations socialistes concernant Carmaux, une autre intervention socialiste concernant les Chemins de fer du Sud l'achève. Le gouvernement Bourgeois écarte le préfet du Tarn et le commissaire chargé de l'enquête, mais maintient sur place les effectifs des forces de l'ordre, tandis que trois agents de la « brigade des anarchistes » (3e brigade de la direction générale des recherches de la préfecture de police) du commissaire Guy André sont descendus de Paris[5].

Fin 1896, c'est un autre suspect, ouvrier socialiste, qui est en ligne de mire, et le , le ministre de l'Intérieur Barthou demande l'ouverture d'une enquête officielle. Le suspect, Casimir Ourthet, alors soldat du 12e régiment à Perpignan, est arrêté le dans cette ville. Malgré des témoignages très douteux, et même un témoignage à décharge d'un commissaire, le juge Lascoux confirme sa détention et convoque même, sans que cela ne soit suivi d'effets, les députés socialistes présents le jour de l'« attentat ». Ourthet bénéficie d'un non-lieu quatre mois plus tard[5].

La verrerie autogérée d'Albi (1896-1931)

modifier

En , la verrière autogérée d'Albi, organisée par les ouvriers n'ayant pas été repris à Carmaux, ouvre ses portes, ne devenant qu'en 1931 une société coopérative ouvrière de production (SCOP)[2], année où la verrerie de Carmaux ferme, alors que la crise commence à se faire sentir en France[2].

Notes et références

modifier- L'historien Henri Guillemin soutient que la conversion de Jaurès en 1892 est une légende vivante, arguant du fait que dès 1886, le député Jaurès avait déposé un projet de loi en faveur des retraites ouvrières, qu'il considérait comme « un premier pas sur la voie de ce socialisme vers quoi tout nous achemine. » Jaurès travaillait du reste depuis plusieurs années à sa thèse sur Les origines spirituelles du socialisme allemand, soutenue en 1892.

- Histoire de la Verrerie de Carmaux « Copie archivée » (version du sur Internet Archive), site de Carmaux.

- Michel Winock, Clemenceau, éditions Perrin, 2007, p. 182-183

- Conrad de Fromont de Bouaille, Conciliation et Arbitrage, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1905, p. 153

- Charles Diaz, « L'étrange attentat de Carmaux », Cahiers Jaurès 3/2007 (N° 185), p. 27-50.

- Séance du 30 avril 1894, discours de Jean Jaurès, sur le site de l'Assemblée nationale.

- Harvey Goldberg, The Life of Jean Jaures, University of Wisconsin Press, 1962, (ISBN 9780299025649), p. 121-122

- Marie-France Brive, Jean Jaurès et la verrerie ouvrière, Bulletin Société Etudes Jaurésiennes, , p. 9

Bibliographie

modifier- Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux 1848-1914 (volume 2), Éditions ouvrières, 1971