Utilisateur:Sammy Moreau/Morvan Marchal proposition 2

Proposition de rédaction pour l'article Morvan Marchal, voir page de discussion.

Je suis en vacances 2 ou 3 semaines. --Sammy Moreau (d) 26 juillet 2009 à 23:25 (CEST)

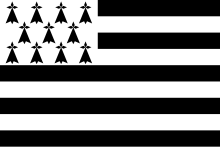

Maurice Marchal, dit Morvan Marchal, né le à Vitré, en Ille-et-Vilaine, et mort le à Paris, est un militant breton, également architecte. Il est surtout connu pour être le créateur du Gwenn ha Du, le drapeau à larges bandes noires et blanches représentant la Bretagne.

Biographie

modifierParcours politique

modifierComme de nombreux militants de l'époque, il a un parcours sinueux et a appartenu à de nombreuses organisations politiques.

Monarchiste traditionaliste à la fondation du Groupe régionaliste breton et de Breiz Atao

modifierAprès la Première Guerre mondiale, ancien élève du lycée Saint-Martin de Rennes, Marchal est élève architecte à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Il participe, en 1918 à la fondation du Groupe régionaliste breton, avec Camille Le Mercier d'Erm, Job Loyant et Job de Roincé [1]. Comme d'autres auteurs, Daniel Le Couédic le présente comme maurrassien quand il participe, en 1918 à la fondation du Groupe régionaliste breton[2].

Création du Groupe régionaliste breton et de Breiz Atao

modifierMorvan Marchal participe, en 1918 à la fondation du Groupe régionaliste breton, avec Camille Le Mercier d'Erm, Job Loyant et Job de Roincé [3]. Il en fut secrétaire à sa création et formulait une ligne régionaliste, d'apparence loyaliste vis-à-vis de la France.

En 1919, Morvan Marchal ne se présentait pas encore dans le cadre du nationalisme breton et se positionnait encore dans le monarchisme maurrassien[4]

Sur demande de Breiz Atao, il conçoit le drapeau Gwenn ha Du en 1923

Nationaliste breton après Breiz Atao : le Parti autonomiste breton et la Ligue Fédéraliste de Bretagne

modifierIl participe à la création du Parti autonomiste breton en septembre 1927 à Rosporden. On le retrouve dans le comité directeur du parti. Se différenciant du positionnement nationaliste d'Olier Mordrel, il met en avant une aile gauche du mouvement fédéraliste[5].

Il assume également la direction de sa revue Breiz Atao (Bretagne Toujours) jusqu'en 1928.

La séparation se fait après l'échec électoral de 1930 et la crise financière qui s'en suivit. Lors de son congrès du , le PAB se sépare en organisation de positionnements différents. Marchal quitte le PAB en même temps que Maurice Duhamel et fonde une petite formation sur un terrain de gauche modérée, la Ligue Fédéraliste de Bretagne dont il crée en 1932 la revue La Bretagne fédérale, déclinaison de gauche de la politique de Breiz Atao [6]. En 1934, à la fin de la ligue, il rejoint le Mouvement fédéraliste breton, avec Gestalen, Francis Bayer du Kern, Goulven Mazéas et Rafig Tullou. Au moins un numéro du journal de la LFB parait en 1935, à la suite de la manifestation commune avec le Parti nationaliste breton positionné à l'extrême-droite, à Saint-Aubin du Cormier.

Activité d'architecte et contribution pour une théorie de l'art breton

modifierArtiste, poète et illustrateur, il apporte sa collaboration à de nombreuses publications bretonnes, aussi bien politiques que philosophiques. Il fait partie du groupe d'artistes bretons Seiz Breur.

Morvan Marchal est tout d'abord cité pour avoir tenté de créer un style architectural modernisé, influencé dans ce sens par le mouvement Seiz Breur auquel il participe activement. Pour lui, l'école Stijl néerlandaise était un exemple à suivre. Il fut brièvement professeur de composition décorative à l'École régionale d'architecture de Rennes dans laquelle il étudia également. Diplômé avec les honneurs en 1928, il en sera toutefois révoqué en 1931 en raison notamment de ses appartenances politiques. Il était également membre du comité d'orientation de la Chambre de métiers de Bretagne, fondée en 1921, qui avait pour ambition définir un caractère moderne à l'art breton, de promouvoir les productions artistiques et d'organiser l'apprentissage. Pendant cette période, il travaille sur le projet d'une chapelle de pardon en Bretagne, de style celtique. Les plan de cette œuvre, jamais construite, exploitaient les techniques moderne de l'époque comme le béton armé.

Il lutte contre la centralisation et prône la création de musées d'art local en région, librement accessibles aux étudiants des écoles d'art, qu'il qualifie "d'artisans futurs du décor régional".

Études philosophiques et néodruidiques avant-guerre

modifierÀ partir de 1932, Morvan Marchal, en même temps qu'il dirige la LFB, se tourne de plus vers les études philosophiques, néodruidiques et symbolistes ; il participe à la revue Kad, fondée par Rafig Tullou [7].

Membre du Grand Orient de France, selon Philippe Rault, il adhère un temps au Parti radical, dont il est exclu pour ses prises d'opinion sur la Bretagne[8].

Condamné à l'indignité nationale à la suite de la Seconde Guerre mondiale

modifierPendant la seconde guerre mondiale, il fonde avec Francis Bayer du Kern et Rafig Tullou, la revue Nemeton (La Clairière)[9]. Il est le néodruide Maen Nevez ou Artonovios.

Dans Nemeton, Morvan Marchal tient des propos exaltant ce qu'il appelle la force nordique, périphrase pour qualifier les troupes allemandes arrivant en France[10]. Ses positions antisémites révèlent également sa proximité idéologique avec l'Allemagne nazie[11].

Il est condamné à la Libération à une peine d'indignité nationale : "15 ans de dégradation nationale" par la Chambre Civique de Rennes, pour appartenance au RNP de Marcel Déat [12].

Après-guerre

modifierAprès sa condamnation, il déménage dans la banlieue parisienne et devient employé du gaz.

Il donnes des publication à la revue nationaliste néo-nazie La Bretagne réelle, où écrivent Célestin Lainé, Olier Mordrel, etc... L’hommage posthume rendu à Morvan Marchal par le journal nationaliste La Bretagne réelle retrace le parcours du nationaliste breton [13]

Il laisse quelques contributions à des revues, dont Le Symbolisme de Marius Lepage, par ailleurs membre de la loge Volney du Grand Orient à Laval. Lui-même y aurait fait son entrée le 1er mai 1938[14].

Il meurt en 1963, dans la salle commune de l'hôpital Lariboisière.

Une rue du quartier de la Poultière au nord-est de Vitré porte son nom, et a provoqué une polémique à Vitré.

Il aurait inspiré avec Rafig Tullou des cercles druidiques néo-païens, ainsi que la revue Ordos aujourd'hui disparue.

Notes et références

modifier- Michel Nicolas, Histoire de Mouvement Breton, Syros, 1982, p 74

- Daniel Le Couédic, Dalc'homp Soñj, n° 24, p. 35, « Les visages et masques du fédéralisme breton » : J. de Roincé était royaliste comme l'était le jeune M. Marchal qui, depuis 1916, rimait la gloire des chouans et vouait les bleus aux gémonies. Le régionalisme qui les réunissait était donc d'inspiration maurrassienne : c'était d'ailleurs rue Hoche, à la permanence rennaise de l'Action Française, qu'ils s'étaient rencontrés. Mais être maurrassien permettait aussi de se dire fédéraliste.

- Michel Nicolas, Histoire de Mouvement Breton, Syros, 1982, p 74

- La vie bretonne : Les Rouges. Parfaitement, Rennes l'a eue aussi sa petite manifestation pour Jaurès. (…) La voilà la jeunesse bretonne. Laisse crier les loups rouges après les loups bleus. Notre heure viendra, à nous aussi, ce sera l'heure de la Bretagne, l'heure du sain positivisme, du catholicisme et de la tradition, et ce sera aussi l'heure de la vieille et saine France. Breiz Atao, n° 4, avril 1919, p 2 (article complet : [1])

- Michel Nicolas, Histoire de Mouvement Breton, Syros, 1982, pp 78-79

- La vérité, c’est que nos maîtres [français] de l’heure nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d’un ardent amour pour une prétendue patrie, patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie... Le sang qu’on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n’est qu’on nous a déjà fait faire fausse route, que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race sont complètement étrangères. La Bretagne fédérale, n° 1, novembre 1931.

- Site de la Kredenn Geltiek Hollvedel [2]

- Philippe Rault, Les drapeaux bretons des origines à nos jours, Coop Breizh, (ISBN 2-84346-034-4)

- Le nemeton, racine celtique nemet / nevet (sacré) désigne le sanctuaire où les Celtes de la protohistoire/antiquité pratiquaient leur religion.

- Or, maintenant que, sous les coups de la Force nordique, s'écroule le temple du dernier dieu juif, de l'or, avec tout ce qu'il contenait de cosmopolitisme grégaire pour ses esclaves aryens, il nous apparaît, plus qu'à tout autre moment de l'histoire, que nous, Celtes de l'Occident européen, avons été frustrés, au cours des âges, d'un héritage magnifique : Morvan Marchal, numéro 2 de Nemeton.

- Une chose est certaine : tous les Etats autoritaires d’Europe ont dû adopter une législation d’exception concernant les Juifs. En Allemagne, cette législation est fondée, d’une part, sur les principes ethno-eugéniques formant la base de la communauté germanique ; d’autre part, sur le rôle économique purement parasitaire que joue l’Israélite au sein de la société. (Quels que soient les faits antérieurs qui ont déterminé cet état de choses, il est exact qu’il n’y a pas de Juifs au labour, pour beaucoup dans la Bourse.) Vis-à-vis de ce problème, convenablement posé, comment va agir Vichy ? M. Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, l’examinera d’un pur point de vue confessionnel chrétien : ...Le peuple juif est aussi la race maudite que le DÉICIDE, collectivement consenti, a condamné à ne plus avoir de patrie et à errer de par le monde. Argument pitoyable... Nous attendons de Vichy une loi complémentaire précisant que, parmi les nombreux agitateurs juifs qui furent crucifiés voilà vingt siècles, Jésus fils de Marie était également fils du Maître de l’Univers, et que les Israélites sont punis pour cela et rien que pour cela. Morvan Marchal, Nemeton, automne 1943

- Ouest-France du 9 février 1945

- en précisant que son évolution est semblable à celle de bien des nôtres, depuis le catholicisme traditionaliste chouan jusqu’au néo-paganisme en passant par le nationalisme ethnique, expression des pagani d’Extrême Occident toujours dressés contre leur commun adversaire, le démocratisme égalitaire.

- Affirmation présente dans la biographie que lui accorde le site Les druides du Québec